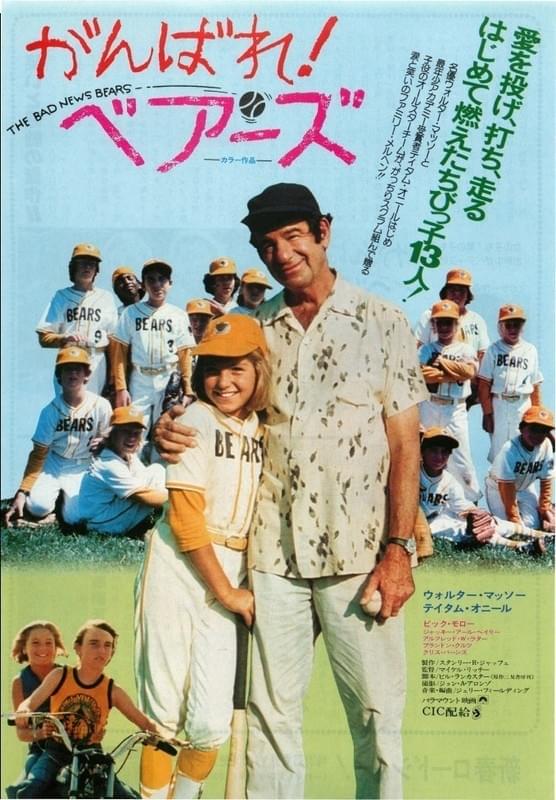

なんだか急に観たくなり、U-NEXTで検索したら、ちゃんと見放題でラインナップに入っていた。さすが。

テータム・オニールとほぼ同い年なので、公開当時はもちろん子ども目線で観ていたと思うのだが、この年になってみると、様々な目線で色々な見え方ができて面白かった。

例えば、ウォルター・マッソー演じる監督。昔の自分には、単に「愛嬌があるけど、だらしない大人」に見えていたと思うが、アルコール依存症という視点が加わると、ちょっと風景が変わって見える。

休日の過ごし方が話題になる場面では、タバコと酒の他に依存先がないことが伝わってくるし、アマンダが、母との仲を取り持とうとしたら急に激昂する場面では、今の自分をまず自分自身が肯定できてない苛立ちをアマンダにぶつけて、余計に惨めになる悲哀が感じられた。それだけ、彼にとっての野球は重く、プロとしての挫折も大きかったのだろう。だから、根は子どもたち思いの、資質も兼ね備えた指導者なのに、決勝戦に向けては、自己実現である勝ちに対して、あんなにムキになってしまったのだと思った。

ベアーズの構成メンバーの多様性も、昔の自分では、きっとわかっていなかった。

ちょっと居丈高な白人のチームメイトに対する「このチームでは、お前がマイノリティだからな」というセリフの切れ味。半世紀前の映画とは思えないほどだった。

そして、子どもたちの純粋さと柔軟さ。

勝ちは大事。

でも、自分の守備範囲のボールまで取られた時の屈辱感は、経験した者でないと実感できないかもしれないが、経験者としては、一生忘れることができないくらいの出来事なのだ。(自分にはそういう実体験あり)

それなのに、ベアーズのメンバーたちの結び付きといったら。

運動神経抜群のケリーに対して、ノーは態度で示すが、決して切り捨てず、仲間としてちゃんと受け入れる。(素晴らしい👍)

そして、ケリーも、監督からの指示と言い訳することなく納める「大人の振る舞い」が泣ける。

結局、その子どもたちの姿勢に、監督は気持ちを入れ替えるのだが、結末も、少しだけほろ苦と希望とを混ぜ合わせたところに着地させて、憎いくらいの後味。

子ども向けのお手軽映画なんて思ってた自分が恥ずかしい。

現代に至ってもなお取り沙汰される、スポーツ指導と体罰の関係や、普遍的な大人の都合と子どもの気持ちの齟齬の問題など、今見ても、全然古くない。

逆にコンプラ関係からすると、こんなに子どもに喫煙させたり、バイク乗らせたりして大丈夫なの⁈というぶっ飛び方をしていて、ビックリもする。

改めて、今観ることで味わい深さを感じる作品だった。

ペーパー・ムーン

ペーパー・ムーン