告白(2010) : インタビュー

中島哲也監督が「告白」で得た演出の妙技

2009年の本屋大賞に輝き、現在までに累計発行部数235万部(文庫含む)を誇る湊かなえのベストセラー小説を、松たか子主演で映画化した「告白」。メガホンをとったのは、「下妻物語」「嫌われ松子の一生」などで天才肌の演出手腕を発揮してきた中島哲也監督だ。ひとり娘を亡くした中学校教師の「娘はこのクラスの生徒に殺された」という告白をきっかけに、殺人事件にかかわった登場人物たちの心のやみに迫りながら命の尊さを問いかける問題作が、どのように出来上がっていったのかを中島監督が語った。(取材・文:編集部)

■置き去りにされる原作のエンディングに感銘

生徒に娘を殺された女教師、後任の熱血教師、過保護すぎる犯人の母親、そして犯人2人を含む37人の生徒……。告白という独自の切り口が話題を呼んだ原作を、中島監督は書店で偶然手にし、引き込まれていった。「湊さんなりに色々と葛藤(かっとう)を抱えて“書かされている”という感じで書いているところに好感が持てました。そして読後、読んだ人間が色々なことを考えなくちゃいけないくらい置き去りにされていくエンディングにも感銘を受けました。だから、映画化して結論を出すというより、僕が小説を読んだときと同じように、お客さんの中に重いものが残るような作品にできればいいなと思いましたね」

原作者の湊が描き出した世界観に最大限の敬意を表し、中島監督は過去の作品群に見られた華美な演出表現を封印する。「登場人物のことを考えたら、今までやってきた方法論は邪魔になる気がしました。ちょっと物足りないくらいにシンプルな映像で、とにかくそこに出てくる人間たちを見つめるしかないっていう状況を作ったほうが、最終的にお客さんの心に残るものは多いだろうという気がしましたから」。そして、主人公・森口悠子を演じた松たか子には、「中学生たちをボコボコにしてやってくれ」という熱い手紙を送り快諾を取り付けた。

中島監督は、森口を冷酷無比な復讐(ふくしゅう)鬼としてとらえられてしまうことに危ぐした。だからこそ、松に望んだことはただひとつ「人間でいること」だった。「人間のやることなので、冷酷を装いクールに振舞っていたって、その端々に感情って宿ると思うんですよ。感情が高ぶっているからこそ、わざとクールにしゃべる。その微妙な差ってお芝居をするうえですごく難しいじゃないですか。森口をモンスターではなく人間として見せてほしい。それを表現できる女優さんというのは、あの年代では松さんしかいないと思ったんです」

■松たか子はそら恐ろしい女優

松は目で、背中で、見る者に饒舌(じょうぜつ)に語りかけ、中島監督の期待を上回る演技を披露した。撮影中も、難解な役どころを演じることに苦心している様子は一切見られなかったそうで「そら恐ろしい女優だと思いました。ひと言伝えるだけで演技がパッと変わるんですから。前の芝居にこだわらない。つまり、理屈で考えない人だと思うんです。1テイク目でいい芝居をしていても、ちょっと変えてみましょうかと言えば、パッと変わって全然違う切り口の芝居をする。それが逆に面白くてテイクを重ねたくらいですから」と振り返る。

しかし、松の演技を見て、不安を感じることもあったという。「これ以上できないなというところを全く感じさせないんですよ。そうなると逆に、本当に松たか子の100%を引き出せているんだろうか? と不安になりますよね。彼女の演技には満足しているけれど、『この人、オレに演出家としての技量がもっとあれば、もっとすごい演技ができるんじゃないか』と感じさせるくらいに、素晴らしい女優だと思いました」

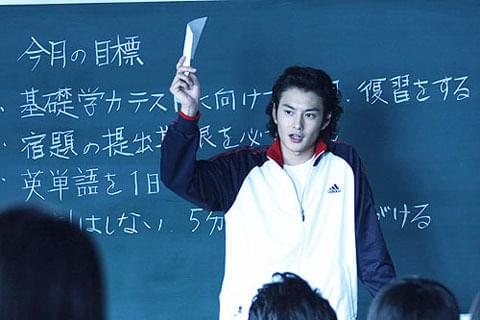

それはまた、空気の読めない後任の教師を演じた岡田将生しかり、現実を見ようとしない犯人の母親に扮した木村佳乃しかり。今回は、これまで以上に俳優陣に依存して“撮らされている”感じがしたといい、「俳優さんの芝居をまず見つめ、受け止め、それに刺激を受けてさらに演出の手を加え……、こういう撮り方のほうが全然幸せだなと思いましたね。現場では演出家がなるべくしゃしゃり出ないほうが絶対にいいんだと。自分が演出をしなくてもいいように、どれだけ俳優さんに任せて演じてもらうかを考えるほうが、映画は面白くなるんだと気づかされましたね」と話し、屈託なく笑った。