ネタバレ! クリックして本文を読む

2009年6月中旬に“シアターN渋谷(2012年の年末に閉館)”にてレイトショーで鑑賞。

一時期、劇場公開される作品で「観たい」と強く思っても、内容的に「これ、自分が観ても大丈夫なのかな?」と疑問を持ち、観ようかどうか迷うほどの一作に出会う事がありました。『フランケン・フッカー』や『バスケット・ケース』シリーズ等のカルト作品を放ってきたフランク・ヘネンロッター監督が放った本作『バッド・バイオロジー』が、その一つです。

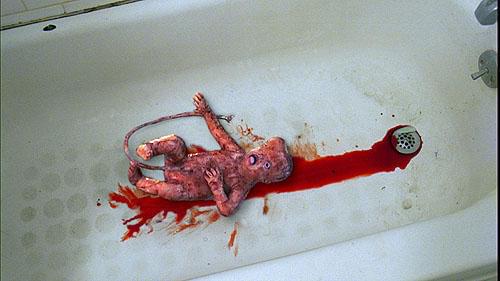

前衛写真家の美女ジェニファー(チャーリー・ダニエルソン)は下半身に7つの大事な“モノ”を持ち、新陳代謝が激しすぎる為に、短時間での妊娠と出産を繰り返す日々を送っていた。そんな、ある日、彼女は写真撮影で借りた邸宅に暮らす青年バッツ(アンソニー・スニード)と出会う。彼は出産時の事故により、薬を打たないと、勃起が出来ない身体となっていて、その薬を打ち過ぎた事で、大事なモノが60センチに巨大化し、彼の意思とは無関係に自我を持ち、それに悩まされていた。そんなモンスターな身体を持つ二人が出会ったことで、彼女たちにも予期せぬ出来事が待ち受けていた(あらすじ)。

本作を観る以前から、マニアックな作品ばかり観ていたのですが、これを超える作品は少なく、これを観たことで、新たな領域に突入した(自分の人生を変える映画との出会いは多いものの、本作のような作品には出会ったことがない)と思えたほど、衝撃的な一作で、どう述べれば良いか分かりませんが、究極に素晴らしく、非常にブッ飛んでいて、全てが強烈だったので、本作の鑑賞体験は忘れられません(本作の前では“寂しいときは抱きしめて”や“ゾンビ・ストリッパーズ”といったR-18指定の作品が霞んで見えるほどです)。それぐらい満喫しました。

ヘネンロッター監督の過去作は本作を観る前までに観たことが無く、本作に興味を持ったのは雑誌の特集記事だったので、監督に関する認識は「コアなファンにのみウケるカルト的な作品を放つ人」というぐらいしか無かったものの、この認識のみでも十分で、他には何も知る必要が無く、本作だけで、どのような作風なのかが十分に伝わってきて、本作観賞後に他の監督作も観たくなるほど、この監督のファンとなり、ソフト化されてからも、度々、観ています。劇場公開時とは違い、一部にボカシが入っているので、無修正版じゃない事は少々、残念(しかし、公開された時期が、まだ多少は規制が緩かったのでボカシで済んで良かったかもしれません。今だったら、巨大なモザイクが入っているでしょう)ですが、ソフトが出ただけで有り難い(この年に公開されたホラーミュージカルの“REPO!”やイベント上映された“解体病棟-ファイナル・デッドオペレーション-”等はセル版ソフトが未発売なので)と思っています。

本作が面白いのは発想が最高すぎる点で、誰にも思い浮かばない事を徹底的に描いて見せていて、設定などに疑問を抱くことなく、成立させ、「こういう人、世界の何処かに一人は居たりして」と思いながら楽しめ、実際には居ないのは分かっていますが、設定が身近なものに感じられ、違和感がありません。常軌を逸した世界観なので、現実にあったとしたら、非常に困るでしょうが、現実は平凡で退屈な事だらけなので、「こういう人を目の前で見たり、会話したら、自分はどんな反応をするだろうか」と見終わった時に考えたりしたほど、このイカれた世界を気に入り、愛着が沸きました。愛着が沸けたのは世界観だけではなく、キャラにもあります。本作の主要な人物はジェニファーとバッツだけで、他に登場人物が居ても、話に殆ど絡んでは来ないので、この二人で成り立っていて、ジェニファーは自分の事を自覚し、「いつか、私を分かってくれる人が現れる」という理想を持ち、モンスター界のお姫様っぽい考え方の持ち主、バッツは真逆で、自分自身の事を受け入れながらも拒んでいて、その性格は明るくなく、暗めとなっていて、この二人が出会った事は形を変えた“美女と野獣”にも見えなくはないです(“猛獣と野獣”と言えるかもしれません。ジェニファーは美人でも、身体は猛獣なのだから)。

私が本作で最も気に入ったのは至る所に創意工夫がなされているところで、かなりの低予算なので、映像としては驚く部分が無さそうな印象が一見、ありますが、実際は非常に驚きに満ち溢れた映像があり、バッツの巨大な“モノ”が特殊効果で表現され、作り物なのは分かっても、それはリアルさがあり、自我を持って暴走するシーンではコマ撮りで動かすという、かなりの衝撃(同時に“笑撃”も)のある映像が登場し、この部分に心の中で拍手喝采した程、絶大なインパクトがありました。コマ撮りの映像は昔から色々な作品で観ており、CGが当たり前となった現代においては、コマ撮りの方が新鮮に見えるので、その映像が観られる作品を大変有り難く思うのですが、本作での表現は『ターミネーター』のエンドスケルトンや『スター・ウォーズ』シリーズの“AT-AT スノー・ウォーカー”に匹敵するほど、完成度が高く、もっと、そのシーンを観たいと思ったほど、気に入りました。

主演の二人の熱演が見所の一つと言えます。「どんなに売れない俳優や女優でも、この作品で主役を演じることは、すんなりと決断できないんじゃないか」と見ていて、よく思うぐらい、本作の二人の主人公の演技は難しそうで、特にバッツのキャラは自分の“モノ”を相手に会話することが多く、モノを叩きながら、「いい加減にしろ。もうお前に注射はしないからな!」と怒鳴るシーンでのアンソニー・スニードの演技は非常に印象的で、モノの方が存在感が大きいので、演技の面で地味なスニードが目立ったのがスゴいです。チャーリー・ダニエルソンも様々な表情や演技を見せていて、前衛写真家の役柄と猛獣な設定に説得力を持たせるのに貢献し、その演技はラストまで立派なので、単なるB級のエログロ・ホラーと割り切って観るのは勿体無く、彼女の熱演無しには成立しなかったのではないかと思えます。

万人にはお勧めできない作品ですが、マニアックな映画ファンで、普通とは違う作品を観たい人に本作をお薦めします。人によっては、本作で人生が変わってしまうこともあるかもしれませんが、観た人には忘れられない一作になるでしょう。

バスケットケース

バスケットケース