パブリック・エネミーズ : 映画評論・批評

2009年12月8日更新

2009年12月12日よりTOHOシネマズスカラ座ほかにてロードショー

神話にも英雄伝説にもしない。「語り」の軸を映画の真ん中に通す

物語で押す。だが、神話にはしない。英雄伝説にもしない。「パブリック・エネミーズ」を撮ることになったとき、マイケル・マンは方針をはっきりと定めたのではないだろうか。

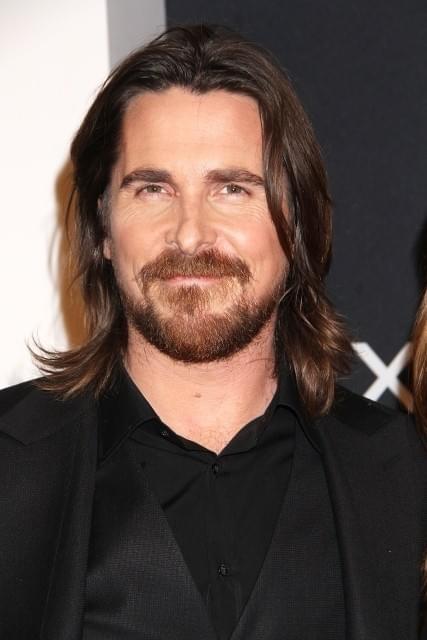

主人公のジョン・デリンジャーは、大恐慌時代の「義賊」として名高い。銀行は襲っても客の金を奪わなかった、というのが大きな理由だが、ハンサムで物腰が柔らかかったことも人気を後押ししているかもしれない。彼の周囲には、ベビーフェイス・ネルソンやプリティボーイ・フロイドといった当時名うてのギャングたちが集まっていた。

マンの演出方針はこうだ。史実には則る。人物像も誇張しない。デリンジャー(ジョニー・デップ)にしたところで、義賊や極悪人や哀愁のヒーローという定番には押し込めない。さらにいうなら、映画に出てくる大恐慌時代と現代を反響させるような真似も避ける。アウトローとFBIの対決こそ外せぬものの、青春群像だの反体制だの自由への憧憬だのといったありがちな通念はちりばめない。

ないない尽くしに見せかけながら、マンは「語り」の太い軸を映画の真ん中に通す。これが基本だ。脱獄劇から射殺劇まで、デリンジャーの最晩年に当たる短い時間を、彼は説明を省いたアクションの連鎖によって描き出す。デリンジャーは銀行を襲う。逃亡する。ビリー(マリオン・コティヤール)という女と恋に落ちる。FBIと銃撃戦を繰り返す。

ただそれだけの展開なのに、われわれ観客は画面から眼が離せなくなる。無口なデリンジャーの姿が脳裡に棲みついて呼吸をしはじめる。硬質のサスペンスと徹底した様式美が終始貫かれているからだ。見終えてみると、「パブリック・エネミーズ」は、まごうことなくデリンジャー個人の物語になっていた。

(芝山幹郎)