サンタクロースの眼は青い

劇場公開日:2023年8月18日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

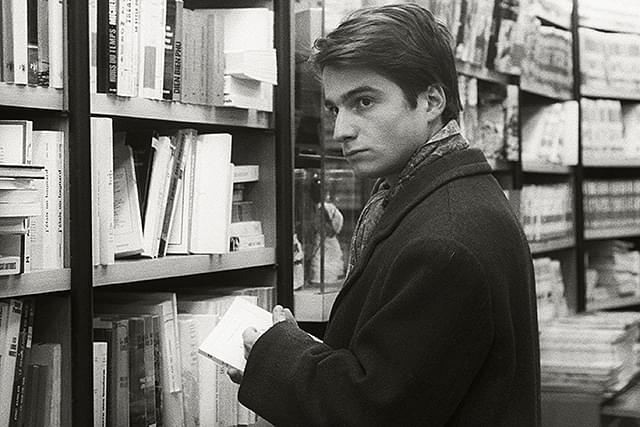

ポスト・ヌーベルバーグを代表する映画監督ジャン・ユスターシュが「大人は判ってくれない」のジャン=ピエール・レオを主演に迎えて手がけた中編で、後の長編「ママと娼婦」「ぼくの小さな恋人たち」と併せてユスターシュ監督の自伝的3部作を構成する1作。

フランス南西部の街ナルボンヌ。定職のない青年ダニエルはモテるためにダッフルコートが欲しくなり、サンタクロースの扮装をして街角で写真撮影のモデルをする仕事を始める。やがて彼は、変装しているとナンパに好都合であることに気づくが……。

ジャン=リュック・ゴダールが「男性・女性」で使わなかったフィルムを提供して撮影された。特集上映「ジャン・ユスターシュ映画祭」(2023年8月18日~、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほか)にて4Kデジタルリマスター版で上映。

1963年製作/47分/フランス

原題または英題:Le pere Noël a les yeux bleus

配給:コピアポア・フィルム

劇場公開日:2023年8月18日

その他の公開日:2001年4月14日(日本初公開)

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

- 監督

- ジャン・ユスターシュ

- 製作

- ジャン=リュック・ゴダール

- 脚本

- ジャン・ユスターシュ

- 撮影

- ダニエル・ラカンブル

- フィリップ・テアオディエール

- 音楽

- セザール・ガッテーニョ

- ルネ・コル

大人は判ってくれない

大人は判ってくれない ライオンは今夜死ぬ

ライオンは今夜死ぬ 恋のエチュード

恋のエチュード アニエス V.によるジェーン B.

アニエス V.によるジェーン B. 夜霧の恋人たち

夜霧の恋人たち 家庭

家庭 逃げ去る恋

逃げ去る恋 ゴダールの探偵

ゴダールの探偵 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド