トゥルーマン・ショー : 映画評論・批評

2020年8月18日更新

1998年11月14日よりロードショー

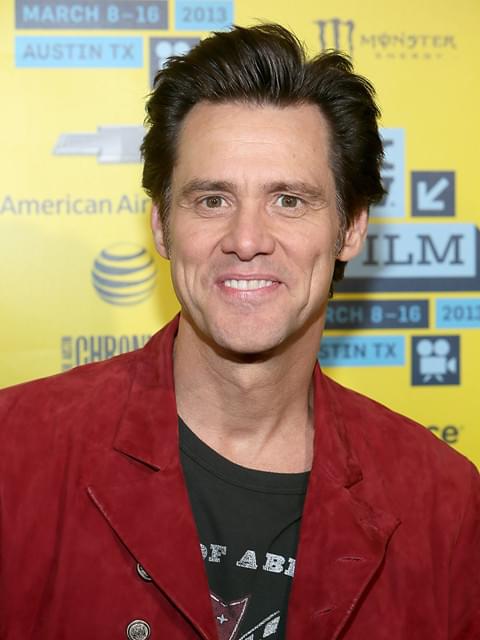

ジム・キャリーの名演が光る! 人生の全てを生中継し続ける“究極のリアリティショー”

離島の保険会社に勤めるトゥルーマン・バーバンク(ジム・キャリー)の1日は、こんな挨拶から始まる。「おはよう! 念のため“こんにちは”と“こんばんは”も」。何気ない朝のひと幕――とは言えない。世界220カ国の人々が、その光景を見守っているからだ。テレビ番組「トゥルーマン・ショー」は、ひとりの男が知らぬ間に提供していたリアルを糧とし、1万909日目の放映を迎えていた。

「ガタカ」のアンドリュー・ニコルが紡いだ脚本を基に、名匠ピーター・ウィアーが創り上げたのは「人生の全てをテレビのリアリティショーとして生中継されていた男の物語」。町はドーム型の超巨大セット、周囲の人々は全員俳優、身の回りのアイテムは広告絡みの商品ばかり。自身の名前に反して、真実を知らなかったトゥルーマンが、世界の違和感に気づき行動を起こすさまが描かれていく。

トゥルーマンが自らの正しさを認識するには、自分以外の全てを虚構だと証明しなくてはならない。それも独りきりでだ。培った愛や友情、キャリアを嘘だと認めることは、全人生の否定へとつながる。しかも味方はゼロに等しい。下手をすれば陰謀論を唱える「狂人」扱いされる可能性もあるだろう。友人を演じ続けた男は「全てがリアル。この番組に作り物は一切ない。操作されているだけ」と開き直り、妻役の女性ですら「公(おおやけ)と個人の生活をわけていない」とすっかり番組のシンパ。物語はコメディタッチで進行するが、「トゥルーマンの犠牲が、彼以外の幸せを生み出す」という設定には恐怖を覚える。

ジム・キャリーの芝居は、掛け値なしの名演と言っていい。お得意の顔面変化芸を要所要所で挟みつつ、クライマックスでは、世界の真実に触れたことで生じた感情、葛藤、そして決意を“背中”で雄弁に語ってみせる。「役者としての自分を虹に例えるなら、それまでは赤や緑や黄色だけだったけど、この作品で紫が加わった。それで初めて虹が完成するんだ。僕にとっては新しい色を出せたのが一番の収穫だった」と断言するほどの記念碑的作品になったのだ。

独創的なストーリー、キャラクターの魅力に比重を置いた作品だが、「作り物感」を強調する細やかな視覚効果にも注目してほしい。妙に明るく美しい光の加減、地平線の不自然なカットや湾曲によって、閉ざされた人工的な世界を表現。隠しカメラを意識したアングル、撮影者の意図がにじむズームを多用し、トゥルーマンがテレビの中で生きていることを印象づけている。

(岡田寛司)