ハリマオ

劇場公開日:1989年6月3日

解説

昭和初期に実在したマレーの虎・ハリマオと呼ばれる日本人青年・谷豊の数奇な生涯を描く。原作・脚本は井沢満、監督は和田勉、撮影は小野進がそれぞれ担当。

1989年製作/日本

配給:松竹

劇場公開日:1989年6月3日

あらすじ

昭和6年。マレーシアのジャングルで日本人青年・谷豊は、アラーの神に祈りを捧げていた。厳格な父から日本男子として教育を受け、母国で徴兵検査を受けたが不合格。豊は屈辱と傷心のままマレーへ戻ったが、家に帰れずにジャングルで暮らした。その頃町では日本軍の中国侵略に対して華僑の激しい排日運動が起こり、敵対するイギリス軍による在留邦人への襲撃も始まっていた。そんな時豊の義妹・千鶴子が華僑に虐殺された。しかし、島を統治しているイギリスの官憲は犯人逮捕にやる気がなく、豊は怒って復讐を誓った。“マレーの虎・ハリマオ”と名乗った豊は義賊となり、富豪の華僑やイギリスの官憲の金品を奪って貧しい人々に与えていた。ハリマオの名はマレー全土に広まり、彼を慕って部下になる者も多く、いつの間にか仲間は千人を越えていた。しかし、時が経つにつれて、ハリマオの復讐心も義賊心も薄れていった。ある日、相棒のアリアリがタイ警察に捕まり、ハリマオも出頭するとそこに城ヶ崎という日本人の少佐が現われた。彼は軍の命令で南方進出政策の支援組織をつくるために派遣された諜報部員で、豊に協力を要請した。「正義のために英雄となって両親を喜ばせてやれ」という言葉に心を動かされた豊は城ヶ崎に協力し、次々とイギリス軍を壊滅していった。母からは豊の活躍を褒め讃える手紙が届いたが、それは城ヶ崎の偽造したものだった。豊が日本軍の企みに気がついた時は、作戦も終わりに近づいた頃だった。また、豊が秘かに心を寄せていた千鶴子の母・堀内富子は実は華僑だったとわかった。豊も反抗すれば日本軍に殺されてしまう。城ヶ崎は豊にマラリアの注射を受けて病死するよう求めた。そうすれば“英雄”として葬ってやると言うのだ。豊はそれに従い、シンガポール陥落後死亡したのだった。現代のシンガポールで城ヶ崎は貿易会社を営んでいた。

スタッフ・キャスト

受賞歴

第13回 日本アカデミー賞(1990年)

ノミネート

| 助演男優賞 | 山崎努 |

|---|

幸福のアリバイ~Picture~

幸福のアリバイ~Picture~ ロッカーズ ROCKERS

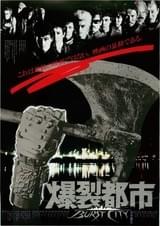

ロッカーズ ROCKERS 爆裂都市 バースト・シティ

爆裂都市 バースト・シティ 種まく旅人 ~みのりの茶~

種まく旅人 ~みのりの茶~ 疵と掟2

疵と掟2 トップガン マーヴェリック

トップガン マーヴェリック 「鬼滅の刃」無限列車編

「鬼滅の刃」無限列車編 ジュラシック・ワールド/炎の王国

ジュラシック・ワールド/炎の王国 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム

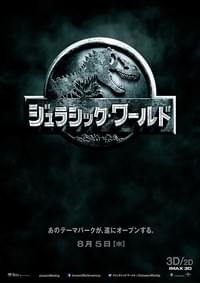

スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム ジュラシック・ワールド

ジュラシック・ワールド