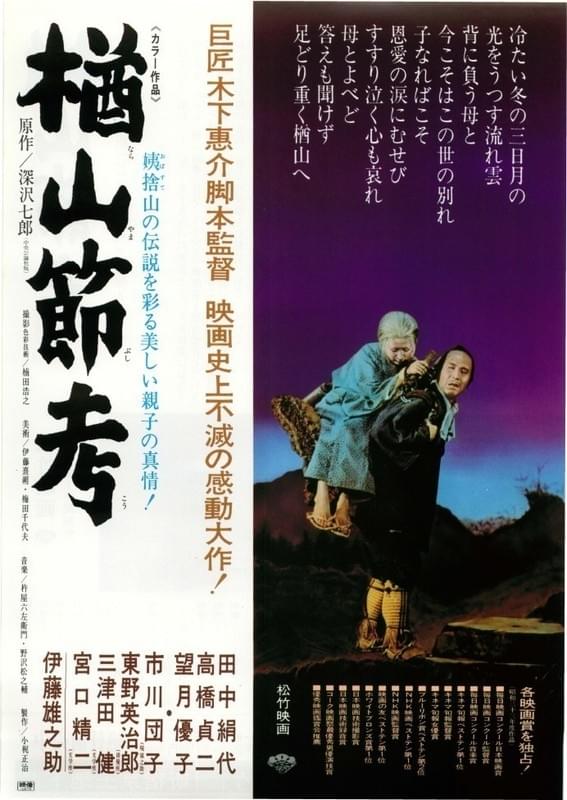

楢山節考(1958)

劇場公開日:1958年6月1日

解説

中央公論新人賞を受賞した深沢七郎の同名小説の映画化。脚色、監督は「風前の灯」の木下恵介、撮影も同じく「風前の灯」の楠田浩之が担当した。主演は「悲しみは女だけに」の田中絹代、望月優子、「その手にのるな」の高橋貞二、その他東野英治郎、宮口精二、伊藤雄之助などのベテラン。色彩は富士カラー。

1958年製作/98分/日本

原題または英題:Ballad of the Narayama

配給:松竹

劇場公開日:1958年6月1日

あらすじ

山また山の奥の日陰の村。--六十九歳のおりんは亭主に死に別れたあと、これも去年嫁に死なれた息子の辰平と孫のけさ吉たちの世話をしながら、息子の後妻をさがしていた。村では七十になると楢山まいりに行くことになっていた。楢山まいりとは姥捨のことである。働き者のおりんはお山まいりの支度に余念ない。やがて村一番の行事である楢山祭りの日、隣村から辰平の嫁が来た。お玉といい、年も辰平と同じ四十五である。気だてのいい女で、おりんは安心して楢山へ行けると思った。だがもう一つしなければならぬことがある。おりんの歯は子供たちの唄にうたわれるほど立派だった。歯が丈夫だということは、食糧の乏しい村の年寄りとしては恥かしいことである。そこでおりんは自分の歯を石臼にぶつけて欠いた。これで支度はすっかり出来上り、あとは冬を待つばかりである。おりんの隣家は銭屋といい、七十才の又やんと強欲なその伜が住んでいた。又やんはなかなか山へ行く気配がなく、村では振舞支度が惜しいからだと噂していた。おりんの家では女がまた一人ふえた。けさ吉の子を姙っている松やんである。彼女は家事は下手だが食物だけはよく食った。木枯が吹く頃、雨屋の亭主が近所に豆泥棒に入り、捕って重い制裁をうけた。そして雨屋の一家十二人は村から消された。おりんはねずみっ子(曽孫)が生れるまでに楢山へ行かねばと決心し、あと四日で正月という日、「明日山へ行く」といい出した。辰平をせかして山へ行ったことのある人々を招び、酒を振舞ってお山まいりの作法を教示された。次の夜、おりんはしぶりがちな辰平を責めたてて楢山へ向った。辰平に背負われたおりんは一語も発せず、けわしい山道をひたすらに辿った。楢山の頂上近く、あたりに死体や白骨が見えはじめた。おりんは死体のない岩陰に降り立った。顔にはすでに死相が現われていた。おりんは辰平に山を降りるよう合図した。涙ながらに山道を戻った辰平は、七谷という所で銭屋の伜が又やんを崖からつき落そうとするのを見た。憤りが辰平の身うちを走り、又やんの伜に躍りかかった。銭屋の二人を呑んだ谷底には鳥が雲のように群っていた。雪が降り出した。辰平は禁を犯して山頂まで駈け登り、念仏を称えているおりんに「雪が降って来て運がいいなあ」と呼びかけた。おりんはうなずいて帰れと手を振った。--村に帰りついた辰平は、玉やんと並んで楢山をのぞみ見ながら、「わしらも七十になったら一緒に山へ行くんだね」とつぶやきながら合掌した。

彼岸花

彼岸花 流れる

流れる 風の中の牝鶏

風の中の牝鶏 銀座化粧

銀座化粧 陸軍

陸軍 非常線の女

非常線の女 お吟さま

お吟さま 二十四の瞳 デジタルリマスター2007

二十四の瞳 デジタルリマスター2007 カルメン故郷に帰る デジタルリマスター

カルメン故郷に帰る デジタルリマスター ジョーカー

ジョーカー