ネタバレ! クリックして本文を読む

世界的な評価も高い言わずと知れた名作。

老、死、親子関係、時間の流れなど普遍的なテーマが淡々と静かに描かれている。現代映画に慣れた我々には何とも物足りなさを感じるかもしれない。しかし、この映画で描かれていることは映画を見ている人にも実感を伴う話であり、まるで対面しているようなカメラワークで笠智衆や東山千栄子の棒読みに近いようなセリフ回しが効いて、自分がそこにいるかのようにしみじみと心に響いてくる。現在の映画のほとんどは見ている者の前に飛び出してくる、しかしこの映画は見ている者がその中に招待されているようだ。

血のつながっていない原節子が実の子供より老夫婦に親切であると描かれ、母親の死後に形見を欲しがり、すぐに東京に帰ってしまうような子供たちも含めて、人とはそういうものだという人の業の肯定が見事に描かれている。これに限らず、この映画は色んな”さみしいがそういうものである”ことを我々の前に提示してくる、そして見ている我々も実感を持ってうなずくほかない。時の流れの哀切もその一つで、笠智衆が一人残された部屋に漂う蚊取り線香の煙、船が海を行くポンポンという音、妻が死んだ日に笠智衆が、”ああ、きれいな夜明けだった、今日も暑うなるぞ”とつぶやくなど、何が起きてもただ時は流れ続けることの切なさがさりげなく描かれ、見ている者に静かに感動を起こさせる。

それにしても葬儀より後のこの映画の画面・各シーンの構成、間、セリフ回し、音、音楽、シンボリズムのやり方などほんとに感嘆するしかない完璧な出来だと思う。映画関係者だと更に細部の素晴らしさが分かり、英国の映画監督の投票で堂々の1位を獲得したのだろう。

この映画は差し引きの美学という言葉で語られているのを読んだが、まさに静かに、淡々と過剰な演出はなしに描くことで逆に見るものに雪が降るように静かな感動を積もらせていく稀有な傑作であろう。

*この映画の京子役の香川京子さんは、まだ94歳でご存命なのですね。素晴らしい。

秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター

秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター 晩春

晩春 東京画

東京画 お早よう

お早よう 東京暮色

東京暮色 秋日和

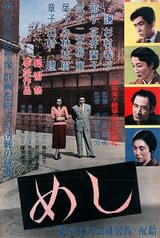

秋日和 めし

めし 父ありき

父ありき 陸軍

陸軍 麦秋

麦秋