あゝ同期の桜

劇場公開日:1967年6月3日

解説

毎日新聞社刊の海軍飛行予備学生十四期会編『あゝ同期の桜・帰らざる青春の手記』を原作として四十七編の遺稿から、「虹をつかむ恋人たち」の須崎勝弥と「男の勝負」の中島貞夫が共同でシナリオを執筆し、中島貞夫が監督した。撮影は「任侠柔一代」の赤塚滋。

1967年製作/107分/日本

原題または英題:Diaries of the Kamikaze

配給:東映

劇場公開日:1967年6月3日

あらすじ

昭和十八年。全国およそ十万の学徒たちが学業半ばにして出陣の途についた。海軍二等兵として舞鶴海兵団に入団した、紅顔の若者たち、白鳥、半沢、福島、南条、不破、由井などが、出身校は別として同期の、新しい友情で結ばれた。昭和十九年二月、彼等は第十四期飛行専修予備学生として、少尉に任官した。敢闘精神一筋に鍛えられてゆく若者たちの日常は、白鳥の理想主義、由井の戦争への抵抗、不破の軍国主義、そして妻子ある南条の苦悩、滝の平和主義など、複雑な明暗の色に彩られていた。だが、目前は、訓練に続く訓練、歯をくいしばる彼等に攻撃精神の養成、そんなある日滝が脱走した。そして、日本軍のあいつぐ玉砕の報とどく頃、十四期生たちは、それぞれの専攻分野に分けられた。白鳥、不破、南条は、操縦として出水へ、半沢たちは偵察として徳島へ配置された。南九州出水海軍航空隊。学生八十人の分隊長は剣持大尉があたり、激しい訓練が続けられた。いよいよ同乗訓練に入り、ある日、白鳥機の後部座席に剣持大尉が乗った。この時、白鳥機に事故が発生、不時着に成功したが、剣持大尉は片目に重傷を負った。サイパン島玉砕。東条内閣崩壊--昭和十九年九月、白鳥たちは、東九州宇佐空に移った。或る日、南条の妻則子が、赤ん坊を背負ってやって来た。白鳥の協力で、赤ん坊にやっと会えたが、それは五分もない短かい時間だった。昭和二十年。フィリピン攻防戦が展開され、やがて一機一艦をほうむる特攻作戦がはじまった。十四期生の指揮官として陣之内大尉が着任、訓練は体当り攻撃に切りかえられた。そんな中に彼等と兵学校出との対立があった。若い血潮と運命の中にある青春の猛りと焦慮、そんなものの激突で、両者をいつもなだめ、さとすのが間宮軍医長だった。徳島から、由井、半沢たちがやってきた。そして、十四期生たちに最後の外出が許された。白鳥の母や妹礼子、南条の妻則子が、愛する人に会うためやって来た。しかし、特攻の初陣が発表され、南条は串良基地へ発った。その後を追うごとく、B29の空襲があった。由井が戦死し、不破が負傷した。やがて、白鳥たちも特攻基地、串良へ向った。そこには片目の剣持大尉がいた。そして南条もいた。特攻機故障のため、引返して来たのだ。白鳥たちは喜んだ。だが、松田司令以下、高級将校たちは、南条を腰抜けとののしっていた。また、そこの整備兵に脱走した滝がいた。憲兵に捕まった滝は廃人同様の姿で、おどおどと飛行場の片すみで働いていた。白鳥たちは何とかして滝を慰めようとしたが白鳥たちに出撃の命が下った。陣之内大尉以下出撃搭乗員三十余名が、南海の決戦場に飛び発っていった。昭和二十年四月だった。

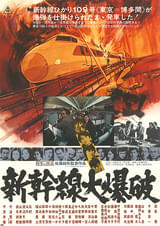

新幹線大爆破

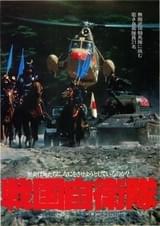

新幹線大爆破 戦国自衛隊

戦国自衛隊 魔界転生(1981)

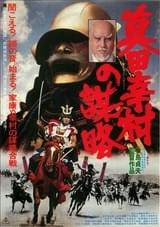

魔界転生(1981) 真田幸村の謀略

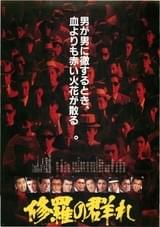

真田幸村の謀略 修羅の群れ

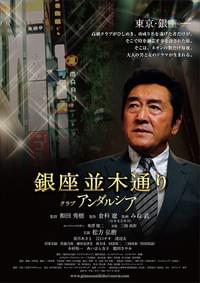

修羅の群れ 銀座並木通り クラブアンダルシア

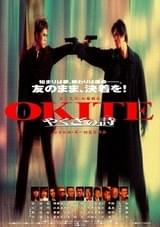

銀座並木通り クラブアンダルシア やくざの詩 OKITE[掟]

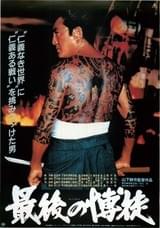

やくざの詩 OKITE[掟] 最後の博徒

最後の博徒 銀座愛物語 クラブアンダルシア

銀座愛物語 クラブアンダルシア ザ・ボディガード

ザ・ボディガード