デス・プルーフ in グラインドハウス : インタビュー

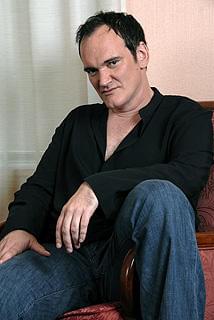

B級映画を2~3本立てで上映する劇場“グラインドハウス”を復活させんと、クエンティン・タランティーノと盟友ロバート・ロドリゲスが、それぞれ新作“B級映画”を完成させた。タランティーノが手掛けた「デス・プルーフ in グラインドハウス」は、殺人鬼と美女軍団の熾烈なカーチェイスを描いた1本。敬愛する“スラッシャー・ムービー(残虐性の高いホラー映画)”テイスト満載の本作を完成させ、満足気のタランティーノに他では聞けない“濃い”裏話を語ってもらった。(聞き手:若林ゆり)

タランティーノが語りつくす!「デス・プルーフ」の濃厚な裏ネタ

――今回も“タランティーノ印”の会話が満載でしたが、ガールズ・トークとなると勝手が違うということはありませんでしたか?

「いやいや、これも俺が得意な分野だから! 俺には女の友達が大勢いて、男の友達といるより居心地がいいんだ。それで、よく女友達のグループと一緒に出かけたり、TVや映画を見たりして過ごすんだよ。そこで彼女たちの会話を頭の中にためこんでいる。脚本を書くときには、それが役立つんだ。でも、要は想像力。いかに想像力を働かせられるかってことが優れた脚本家の資質だからね。物事を想像して、他人の人間性を理解し、キャラクターを創造すること。そのときヒントになるのが、記憶に残っている言葉だったりするわけさ。俺の頭はスポンジみたいに、誰の言葉でもよく吸い取るんだ(笑)。たとえば『デス・プルーフ』っていうタイトルもそうだよ。もうずいぶん昔だけど、俺は車を買い換えようと思っていて、俳優の友達に『安全重視でボルボにしようと思ってる』と言った。すると彼は『どんな車でも、好きなのを買ってスタントマンに預ければいいよ。そうすれば、車を“デス・プルーフ(耐死仕様)”に改造してくれるから』って言ったんだ。その記憶が今回、ポロリと出てきて『おー、使えるぜ』ってピンと来たわけ(笑)」

――スタントマン・マイクはクシャミをしそうになりますが、結局は出ずじまい。あれには何か意味が?

「あれは、実は脚本には書いていなかった。カート(・ラッセル)のアイディアなんだ。カートは最高だよ! つまり、スラッシャー映画の殺人鬼にとって、殺しはセックスと同じこと。この点についてカートとよく話したんだけど、彼が『それなら、殺しでやっと思いを遂げられるスタントマン・マイクは性的に不能なんじゃないか。普通のセックスでは快楽を得られないんだから。ならば、それを表現するものがあってもいいよね』って。それで、あのクシャミ未遂(笑)。実は、彼が最初のクラッシュの後『ハ、ハ、ハークション!』ってデカいクシャミをするシーンも撮ったんだよ。ついに! ってさ(笑)。トーンが合わなくて使わなかったんだけどね」

――「デス・プルーフ」ではバーのマスター、ウォーレン役を、ロバート・ロドリゲス監督の「プラネット・テラー」では“レイプ魔No.1”を演じることにしたのは?

「最初は両方とも、俺がやるはずじゃなかったんだ。ウォーレン役はオーディションもやったんだけど、俺の要求を満たしてくれる人がいなくてね。俺好みのバーだし、自分でやればいいってことになった。あのジュークボックスやポスターは俺の私物だしね。で、すごく面白いことになったよ。俺はあのバーのホストであり、同時に監督としてはこの映画のホストでもあるからさ(笑)。それから“レイプ魔No.1”は、たまたま台詞合わせのとき、その役を演じるはずの俳優がいなくてさ。俺が代わりにやったら、みんなが『ハマってる!』って大騒ぎ(笑)。だいたい、あのエレベーターのシーンは『フロム・ダスク・ティル・ドーン』の脚本にあったシーンで、今回ロバートがこの映画用に書き換えて使ってるんだ。もともと、あの映画で俺がやったリッチー・ゲッコー用に書いた台詞だったから、『リッチーが帰ってきた!』って感じだったよ(笑)。結局はリッチーっぽく演じるのはやめたけどね。それでロバートは役名をくれようとしたんだけど、俺は断固として拒否したんだ(笑)」

>>「キル・ビル」の秘話も!次のページへ