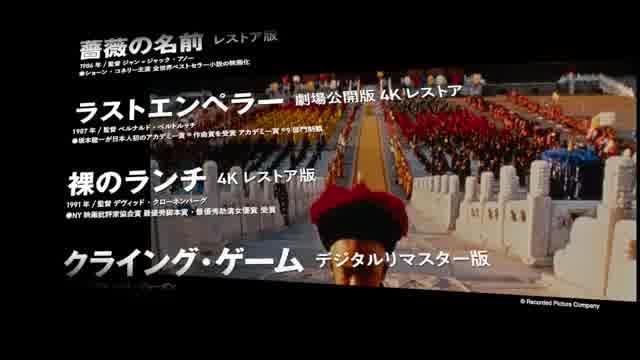

ラストエンペラーのレビュー・感想・評価

全84件中、21~40件目を表示

清王朝黄昏の日々

感想

清王朝の落日期に西太后に続き皇帝となった、愛新覚羅溥儀とその取巻きの者の数奇で波乱に満ちた生涯を描く実話を元にした物語。旭日の如くアジアに勃興し、近代化した大日本帝国が進めてきた植民地政策に乗り、満洲帝国皇帝になった清王朝最後の皇帝溥儀。

当時の日本が中国大陸に行ってきた振る舞い、さまざまな圧力と誘惑に翻弄され、巻き込まれていく皇帝としての溥儀。中華民国、国共内戦及び合作、大日本帝国崩壊、中華人民共和国と歴史的変遷を遂げると共にその立場や人間関係が劇的に変化して行く。その人生は激動の歴史に翻弄され続けたものであった。

溥儀の皇帝としての側面、また人としての側面の両面を丁寧に深掘りしていき、どのような人物であったのかを浮き彫りにしていた。さらに、皇帝期の儀式や慣習の数々、傀儡政権期の矛盾と心の葛藤など英国人皇帝付教師レジナルド•ジョンストン著述「紫禁城の黄昏」を元に興味深い話が哀れみを踏まえて映像化されていた。

本作の中での溥儀自身は単に実直な思慮深い人間に視えた。問題は周りの取り巻く人間や、置かれている状況により、歴史的に無責任な評価を押し付けてしまう社会であり、育成する人物や方向性により人はいくらでも良くも悪くも変わることができるということがよく判る映画であった。

監督は映像詩とも言えるクオリティを現出させる名匠ベルナルド•ベルドリッチ。まさに荘厳なまでのドラマを演出した。◎

撮影は「色は象徴。」で有名なビットリオ•ストラーロ。溥儀が皇帝に即位する時とラストシーンに紫禁城内の玉座で撮影が行われ、皇帝の色である黄色が効果的に使われ、荘厳に黄金色に輝いている映像は強烈な印象であった。◎

音楽は今や伝説となってしまったYMOの坂本龍一とトーキングヘッズのデビットバーン。アカデミー最優秀作曲賞受賞。テーマ曲がかかるとすぐにジョン•ローンの顔が思い浮かぶ。

出演

溥儀役はジョン•ローン。演技派でイケメンだった。ジョンストン役、名優ピーター•オトゥール。アヘン中毒であった悲劇の第一夫人役のジョアン•チェンも好演。さらに坂本教授は満映協会理事長で最後を迎えた甘粕正彦役を怪演している。

1988年2月 丸の内ピカデリー1 初鑑賞

⭐️4

真に映画的快楽を追求した作品

これまで何度も見返して来たが、改めて劇場の大きなスクリーンで見直す。ベルトルッチの監督作としては、個人的に「暗殺の森」や「1900年」を偏愛しているが、本作はそれらをより洗練させた集大成的な作品となっているように思う。語りの効率化として回想形式が導入され、ラストエンペラー・溥儀の壁の中に幽閉され、その中でしか生きられなくなった人間の切なさが壮麗かつコンパクトに描かれる。ベルトルッチの演出、ストラーロの撮影、坂本龍一の音楽、そして役者陣(特に溥儀の子役2人目、そしてジョアン・チェンが素晴らしい!)、それら含めた全ての面で映画的快楽を追求し実現された、教科書のような作品。やはり、この手の作品は、映画館の巨大スクリーンと音響で、観るに限る!

当時の中国の歴史知識ゼロだと話が良くわからない。溥儀は波乱の人生だと思った。

溥儀、清、満州国の大ざっぱな歴史も知らなかったので話がよく分からなかった。ある程度はあらかじめネットでチャチャっと頭に入れとけば良かった。

溥儀は当時の中国を支配してる清の皇帝なのだから、絶大な権力を持ってると思ってたら、紫禁城の外に出れないし、外では別の政府があるみたいだったので驚いた。

終盤の満州国の所は日本絡みなので少しは分ったが、戦犯として捕まってるのは初めて知った。

甘粕だけは先日みた「風よ、あらしよ」(劇場版)で知ってwikiで見たので知っていた。伊藤野枝と大杉栄を殺害した人物だ。女スパイもきっと知る人ぞ知る有名な人物と思われる。

731部隊の生体実験、南京事件、上海空襲、原爆が出てくるが、戦中の事件として描かれるだけだ

紅衛兵が出てくるが、毛沢東の文革の頃まで生きたというだけで、特に溥儀との絡みはない。

3S 政策は本当のことだから、歴史を扱った作品は鵜吞みにしてはいけない

世界で最も孤独な少年の翻弄された人生

愛真神楽溥儀の人生がよくわかる作品だった。,

3歳で生母と引き離され西太后から任命されて皇帝となる。

数年後に辛亥革命で地位を剥奪されるも清室優待条件により紫禁城には住み続けることができた。

しかし、北京政変で放り出されてしまった。

助けてくれると期待したイギリスやオランダに断られ手を差し伸べたのは、(作品では触れられていないが)関東大震災の時に莫大な金と宝石を寄付して顔見知りとなった日本であった。

受け入れつつもまだこの時の日本政府は、イギリスが断った理由と同じく溥儀を住まわせる事が内政干渉にならないかと気を揉んでいた。

その後関東軍の勢いが強くなるが日本政府や日本陸軍の反発もあり、中国他の国際情勢を鑑みて有力な人物をと求めたのが溥儀であった。

日本陸軍からの満州国元首就任要請を受諾して満州国執政就任。2年後満州国皇帝に即位。

第二次世界大戦で満州国が滅亡し逃げるところをソ連軍に捕まり中国に引き渡され戦犯管理所に送られた。

溥儀は管理所でも身近に昔の家臣がいると自ら動かず人を使う皇帝気分のところはあるが、幼少の頃と激変する自身の人生に流されるようにして抗う事なく生き抜いている。

日本に要請されて満州国皇帝になった事が戦犯理由だが、満州民族であるが故、皇帝の名を持ち出されると応じないわけにはおれなかったのだろう。

安定のピーター•オトゥール扮するジョンストン帝師の教えが大きく影響しているかと思う。真実を見ようとし自分にとって大事な事を見極めていくそんな目を与えてくれたのかもしれない。

ジョンストン帝師は、溥儀のことを世界で最も孤独な少年と見ていた。あの巾着の中のネズミからもわかるし、おかれた地位から推し量れるだろう。その孤独を少しでも癒やしてあげたい気持ちが溥儀との仲をただの師弟ではない親密な関係にしていったのであろう。紫禁城から追い出される時も奔走してくれている。

だんだんと成長していく子役達も上手いが、

ジョン•ローンがいい。静かな落ち着いた演技で野心に燃えた青年時代と夢破れて従うしかない壮年時代から哀愁漂う晩年を演じている。

皇后や側妃などの女性俳優がいかにも中国人俳優というお顔立ちに驚きもし乳母以外区別がつかなかった。

最近の華流作品に出ている女性俳優、皆素晴らしく美しい。人口の多さをいつも思ってしまう。

清朝皇帝で親日家で満州国皇帝で中国政府から戦犯にされる?この溥儀という人の事が理解できなかったが。

溥儀は、自分で切り拓けるならどんな人生を送ったのだろう。

今観ると、なんだか複雑・・・

中国の激動の一時代とそれに翻弄された悲劇の男を巨匠ベルドルッチ監督が、ずば抜けた映画力と資金力にものをいわせ、(脚色しすぎのような気もするけど)よりエキゾティックに、そしてドラマティックに仕上げたエンターテイメント歴史超大作、ということですよね。

製作は1988年。当時の中国は経済的に台頭しつつあるものの国力もまだまだ、という状況だったと思います。そんな中国の歴史をテーマにしたこの映画を、我々観客も(ちょっと上から目線で)好意的な心情で受け取めていたような気がします。それから30数年が経過した今、中国は経済力でも国力でも他国を圧倒し欧米諸国とも対等以上にわたりあっていることを考えると、必ずしも以前と同じ気持ちでは観ることができなかったというのが正直な感想。

日本軍の蛮行や原爆のシーンも、事実であり今の季節が季節だけに、改めて胸に刺さってしまいました。

そして日本人初のアカデミーを音楽で受賞、映画のキャストとしても存在感を発揮していた坂本龍一さんは、もうこの世の人ではないんですね。

今回改めて観終えて、以前とはだいぶ違ったちょっとブルーで複雑な心境に陥ってしまった私でした。

コオロギ? クツワムシ?

ラストエンペラーは、約30年ぶりに鑑賞

映画館では初鑑賞

4Kレストア(劇場公開版) だけど、そんなに綺麗な映像では無かった

音声も、ややモノラル気味…

(映画館によるのかも?)

学生時代にレンタルビデオや日曜洋画劇場で何度も鑑賞

ビデオ(字幕版)鑑賞当時は気にならなかったが、改めて観ると、ほぼ全編英語台詞だったのね…

今になって映画館で3時間通しで観るのは、ややキツかった…

中学生の時に1週間レンタルで、何度か寝落ちしながら、2〜3回に分けて、数日かけて観た記憶がある

逆に分けて観たおかげで? 適度に集中して観れた気がする

映画に感動した影響で、当時サウンドトラックをCDレンタルして、カセットテープにダビングして、何度も聴いた記憶がある

僕の当時の記憶では、たしかTV地上波 初放送時も、2部構成で2週に分けて放送した気がする…

何度も観て内容は殆ど覚えてるけど、ラストはやっぱり号泣…

ジョン・ローン、ジョアン・チェン、ピーター・オトゥール、坂本龍一…皆、若くて眩しい

トレマーズで喰われた脇役の、ビクター・ウォンが超懐かしかった

何度も聴いた名曲にも涙

だがしかし…

最大のキーパーソンのコオロギって、改めて見ると「クツワムシ」なんじゃないの…?

明らかにコオロギの大きさではなかった!

初登場シーンでも、色も緑色で全然違う気が…

撮影で使った外国のコオロギは、あんなにデカイのか?

中○の遺伝子組み換えか?

でも、どう見ても「クツワムシ」だよね…涙

誰が当時の字幕担当だったの…?

台詞秒数が合わなかった?

クツワムシは知名度が致命的だから…?爆

確かに、コオロギの方が解りやすくて感動的だけど…

実際、学生当時は感動の大号泣…

Wikiで色々調べたけど判らなかった…涙

まぁいいけど!(笑)

不屈の不動の大名作なのです!

世界一自由のなかった男の物語

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場での爆音映画祭にて鑑賞しました。何度かテレビ放送では観ていましたが、初めての映画館鑑賞でした。映画館でこそ鑑賞すべき作品です。全然違いました。また、音のチューニングが抜群で、30年以上前の作品と思えないクオリティで非常に耳心地の良いものになっていました。まだ数回予定があるようのなのでこの機会に是非鑑賞下さい。

さて、作品そのものですが、自我も定まらない愛新覚羅溥儀の皇帝即位から生涯を終えるまでの出来事をトピックス的にまとめた映画といえばそれまでですが、常に壁に阻まれた、自分の意志を示せても全く意のままに行動することを許されなかった男がうまく表現できていた傑作です。毎度毎度なのですが、ラストの紫禁城のシーンにはブワッと感情を揺さぶられらます。それは、これまでのトッピクスを凝縮したこのシーンだからこそだと再確認できました。

いい作品ですのでこれからも上映の機会があれば鑑賞したいです。

映画館で見れて良かった

イタリアが何故中国?マルコ・ポーロなんだろうね。アナクロなイタリア人のおごり。

何で中国と日本の話なのに英語で喋るのだ?

最初の英国の教師の逸話は必要ないと思うが。

作曲賞を取ったと言っているが、どの音楽なのだろう?

甘粕で出演までしている。甘粕は悪い奴だと思うが、ただの憲兵に過ぎず、大日本帝国にとって、ただのコマに過ぎない。

この映画見て勉強になった事は、文化大革命まで、溥儀が生きていてのを知った事くらいかなぁ。あとはほぼ脚色してある。

大問題は極東の重大な歴史を、カソリックの国の演出家に作られてしまう事。ここにも東洋人の脱亜入欧と、西洋人の支配者階級のおごりがあると思う。全くのフィクションとして見るべきだ。

そもそも、イタリアは日独と一緒に敗戦国になるはずだった。ムッソリーニを倒して、結局は勝戦国の仲間になったのだろうが、ファシズムは残っただろうし、カソリックの力も強い国だ。

あの虫はコウロギって訳しているし、鳴き声もコウロギのようたが、僕がガキの頃見た経験からは『クツワムシ』だと思う。ガチャガチャ泣くからガチャガチャって言った。

因みに紫禁城の故宮美術館へ行っても何もない。台北の故宮へ行かなければね。

『スケールがデカい』とおっしゃる方もいるだろうが、よく観察すると、そんなんでもない。どこかの国のマスゲームの方が規模が大きいし、今同じものを作ればCG加工したであろう。

皇帝円舞曲 作品437は無いだろう。

幸か不幸かは自分で決める

何も変わっていない。2023年も、紀元前500年も。

弱い物が死に、強い物がそれよりも長く生きる。

所詮は人も、動物にしか過ぎない。

芸能人で自殺を考える男はいるか?ゼロではないだろう、芸能人で自殺を考える女はいるか?ゼロではないだろう。自殺を考える王様はいたか?ゼロではないだろう、自殺を考える女王はいたか?ゼロではないだろう。

寂しさ切なさ侘しさ不安?それらは死への恐怖と無関係ではない気がする。孤独への恐怖は、自分の生命も守ってくれる存在の「無」からの恐怖と無関係ではない気がする。

人の社会的立場がどんな立場の人だろうと所詮は生身の人間生身の動物生身の生き物でしか過ぎない。常に心の奥底で恐怖と不安に苛まれているのだ。そこに身分は関係ない。人を信じれる人が幸福なのだ。

例えば私が何かに感動したとしよう、映画館から出て最初に出会った人も

私と同じ感覚を味わってると確信し歩みを進める、だが次の瞬間そうではない事を悟る、私の感動が私だけのものなのだ、その時点で私は、人は孤独なのだ。

あんだけ沢山のキスをされたい。

華を食べる泪は美しい。

【”蟋蟀の壺。私は改革したかった、全てを。”満州人としての誇りを失わず、近代日中の政治的思惑の中で生き抜いた男の半生を描く。故、坂本龍一氏のメインテーマが、格調高き品と趣を高めている作品でもある。】

ー 私は、愛新覚羅溥儀は歴史を学んだ際に、日中の政治的思惑に翻弄されつつも自分の意思を持たずに、立ち居振舞った人だと思っていた。

だが、今作でベルナルド・ベルトルッチ監督は彼を”満州人の誇りを忘れずに理想を持って激動の時代を生き抜いた高潔な男”として描いている。

そして、今作に格調高き品と趣を与えているのは、甘粕大尉を演じた故、坂本龍一氏の荘厳な「ラストエンペラー」であることは、間違い無いのである。ー

■物語は、1950年、ハルピンにて自殺を図った溥儀の回想シーンと溥儀が戦犯とされたシーンが交互に描かれて行く。

◆感想<Caution! 内容に触れています。>

・今作は,幼き愛新覚羅溥儀が死を目前にした西太后に清朝の王として指名されるシーンから始まる。

ー 幼き、溥儀が遣りたい放題やっても、臣下は誰も止めない・・。-

・長じて、イギリスからレジナルト・ジョンストン(ピーター・オトゥール:碧眼長身の、溥儀に正しき帝になるべく、帝王学を優しく教えていく姿がバッチリである。)が、家庭教師としてやって来る。

ー そして、溥儀は”オックスフォードに行ってみたい。”と夢見る知性ある男に育つのである。レジナルト・ジョンストンが記した「紫禁城の黄昏」はいつか読みたい一冊である。-

・だが、激動の近代中国は政治的に混乱しており”北京政変”により、溥儀と第一、第二夫人は”あれ程、外に出たかった紫禁城から”一時間で退去を命じられるのである。

ー この辺りから、溥儀の波乱の人生が加速していくのである。-

・大日本帝国の思惑により、満州国の皇帝になった溥儀。だが、帝国軍人たちは満州国は中国進出のための大日本帝国の傀儡国家として作ったモノであるため、溥儀の”満州国と大日本帝国は同等である。”という言葉を聞き、席を立つのである。

ー 一人残された溥儀の、茫然とした哀しみを湛えた目。-

・そして、大日本帝国が南京大虐殺を行うシーンや、731部隊が行った人体実験の当時のシーンが映し出される。

その中には愛新覚羅溥儀が、大日本帝国の傀儡国家である満州国の皇帝になったというニュースも流される。

ー 驚きの表情で、席から立ち上がる溥儀の姿。-

■その後、大日本帝国は第二次世界大戦で敗北し、一方中国でも共産主義革命を起こした毛沢東による改革が着々と行われて行く。獄に繋がれたままの溥儀・・。

だが、彼は模範囚として53歳で特赦で獄を出る。

街で、彼が見た事は、彼に親切にしてくれていた収容所所長が紅衛兵たちに引き回されている姿であった。

ー 政治思想の変遷に振り回されたのは、溥儀だけではなかったことを象徴するシーンである。-

<ラストも印象的である。

老いた溥儀が紫禁城の皇帝の席に近づこうとすると、守衛の子供が咎めるが、彼は

”昔、ここに住んでいたんだ。”

と言って玉座の下に隠してあった幼い頃、臣下から貰った”蟋蟀の壺”を取り出すのである。が、子供が目を上げるとそこには溥儀の姿はない。

そして現代、多くの観光客が紫禁城の過去の皇帝溥儀が座っていた玉座を眺めるのである。傑作であろう。>

■私事で恐縮であるが、紫禁城には一度だけ行ったことが有る。

観光客が入れるエリアは限られていたが、それでも全ては見切れなかった事を、今作を鑑賞すると思い出すのである。

利用され続けた一生

1950年、ソ連での抑留を終え、母国へ送還された中国人戦犯の中に、清朝最後の皇帝・溥儀も含まれていた。帰国後取り調べを受け、その間に手首を切って自殺を図ったが、助けられ、尋問を受けながら、これまでの人生を振り返る、という話。

父親が暗殺され西太后の指名によりわずか2歳10ヶ月で皇帝となり紫禁城で暮らし、満州国の皇帝に担ぎ出され、ソ連に抑留され、中国にもどって取り調べを受け、日本に協力した罪で投獄後釈放され、晩年は中華人民共和国の政協となり共産党の為に働いた、溥儀の生涯を描いた作品で、史実的にも合ってると思えるので、衣装とか、建物、車など、当時の勉強になった。

生まれて僅か3歳にもならないうちに皇帝に指名されるという、日本の天皇や旧江戸幕府の将軍などにも有ったような事がほんの100年ちょっと前にも起きていたのかと驚いた。

映画はスケールが凄くて、ものすごい多くの人を使い、衣装も凄くて、制作費が凄そう、って観ながら思ってた。

生まれてから死ぬまでずっと利用され続けた生涯だったんだな、ってあらためて思った。

お父さんが皇帝になってたら全く違う人生だったんだろうに、って思った。なぜ西太后が溥儀の父を指名しなかったのか、また勉強してみようと思う。

溥儀の乳母アーモ役のイェードゴーがエロカワだった。

スクリーンで見ないと紫禁城の大きさがわからない。

坂本龍一が先日亡くなり、そのせいでも無いだろうが観客は五分の入り。

実は「ラストエンぺラー」は、全編を通して初鑑賞であった。日本公開時、その前評判も高く話題だったが、全く観る気が起こらなかった。テレビ放映された時も部分的にしか見ていない。

他の人のレビューにある通り、歴史の知識がないとの楽しさが減ると思う。私はそれなりの知識があったので楽しめた。最後は文化大革命で、皇帝に変わって毛沢東が新しい皇帝(その後中国共産党に)になった。歴史に翻弄された溥儀の生涯は波乱万丈だ。私には溥儀は普通の人間に見え皇帝の地位は荷が重すぎた。まだ、昭和天皇の方が優秀だった。そろそろ、昭和天皇を主人公にした映画を製作してほしい。

坂本龍一の演技、とくにセリフ回しは何とかならないものかと感じた。もともと演技経験なしだから、仕方がないか。ピーター・オトールの演技は「アラビアのロレンス」とタブってしまう。壮大な歴史大作に貫禄を与えている。ベルトリッチ監督の目線は、あくまで欧米から見た中国ではあるが、飽きさせず大したものだ。

なお、坂本龍一の音楽は私には日本を感じさせてしまう。中国風を装っているが、どうだろう。でもいい音だ。

全84件中、21~40件目を表示