1985年、昭和の最後の時期に公開された映画だ。当時、観たのかどうか記憶がない。森田芳光監督は「家族ゲーム」(1983)で僕のような一般観客にも知られるようになった。僕が初めて観たのは、次回作「メイン・テーマ」(1984)だ。10代後半だった僕が村上春樹とともに拠り所にしていた片岡義男の本の映画化だったからだ。「それから」は、この2作品の次に撮影された映画である。この3作だけでも作風や作品の方向性が全く違う。森田監督がいかにジャンルと作風と軽々と飛び越える、多彩で知性と教養に溢れた人であったかが、これだけでも証明されている。

「それから」は今回の国立映画アーカイブの特集上映で初めて見た。夏目漱石は、30代も後半になってから、僕にとって重要な作家になった。講演録「私の個人主義」で漱石が語った〝自己本位〟という言葉が、20代30代とサラリーマンを続けても、自分らしさみたいなものが確立できず鬱々としていた僕に、突破口を示してくれるように感じたからだ。

今回改めて「それから」を観て、自己本位であることの大切さと困難を、小説の中でも描いていたことが確認できたと思う。そして、それが現代の僕らにもまだ残された課題であることも痛感した。この点について整理してみたい。

まず、小説「それから」は1909年(明治42年)に朝日新聞で連載された作品だ。主人公は、20代後半なのに定職も持たずブラブラ暮らしている代助(松田優作)だ。高等遊民と言って当時、流行したらしい。これが可能になったのは、代助が財閥系の名家に生まれた次男だからだ。近代化で、大資本家が続々生まれ、華族や官僚などと結びつき上流階級を形成していた。代助もその一員だ。映画でも、大臣などが参加する自宅でのパーティに代助も燕尾服で参加する場面がある。

なにしろ選挙権は、国税15円以上納める男子限定で、人口数パーセントしかいなかったというのだから、拝金主義的な社会でもあると言えそうだ。

代助は、そんな社会も、そして「金のために働く」ことも軽蔑している。実家からの仕送りで暮らしているにもかかわらずである。家督相続制度で、家業は長男が引き継いでいる。代助は一家にとっては、家柄の良さを証明する教養豊かな人物でもあり、家業では働かせないのだと思われる。

もう一つは、代助が学んだのは外国語や文学や西洋哲学などだろう。その教養に見合うだけの理想の職業は見つからず、そして必死に働く友人たちの、新聞記者や翻訳家の仕事などもやればできるのにやる気がない。「金のための(低俗な)仕事」はNGなのである。そして今でいう〝自分探し〟をしているとみていいだろう。

代助は〝金持ちのわがままな坊ちゃん〟とも言えるが、彼の怠惰な生活の奥底には、知的な苦悩が横たわっている。近年のFIREブームからもわかる通り、現代でも働かなくていいなら働かないというのが多数派である。高等遊民は憧れの存在とも言えるだろう。

その一方で、企業ではパーパスやミッション経営などで、崇高な目的のための仕事という定義なども進んできた。「金じゃないんだ」という形を取らざるを得なくなってきたとも言えるし、大事なことに目を向ける余裕が出てきたと言えるのかもしれない。

しかし、〝わがまま〟に自分の思う通り、なんでも追求できる代助が、まだ何もしていないのは、その我(自己)が定まっていないからだ。そしてその結果、自分が好きだった三千代を友人に譲ってしまう。義侠心などと言っているが、浅はかである。三千代の、そして自分自身の気持ちなどをしっかり考えることもなく、強引に動く友人に引っ張り込まれたに過ぎないと思う。義侠心は後付けの理屈だ。

つまり、時代は近代化が行われたにも関わらず、近代的個人という自我は確立されておらず、これが漱石の苦悩でもあり、現代の僕らにも引き継がれているものだと思う。

そして、代助は、三千代が東京にやってきたことをきっかけに気持ちを再燃させ、さらに三千代を譲った親友の平岡(小林薫)が経済的にも困窮し、三千代に冷たく当たっていることを知るに連れて、自己本位に目覚めるのである。

「愛のためなら全てを捨てる」という近代的ロマンチックラブの精神に目覚めた代助は、それを実行に移す。しかし、その自己本位を実行するには代助はあまりに未熟で戦略性がない。坊ちゃんのように無鉄砲に突き進むだけである。

そして、三千代を死の危険に晒し、自分は家族から絶縁され、そしてその家族も新聞記者・平岡の筆により、刑事告発されるかもしれない。自己本位で生きる困難が一気に立ち上がってきて、物語は終わる。

「え、それで結局どうなっちゃうの?」というハラハラを残したまま観客を宙吊りにして映画は終わる。タイトル通り「それから」こそが大問題なのに、それは描かれない。それが、消化不良感ではなく、大きな余韻となるのは、代助は未熟な自己本位により、全てを失うということがしっかり描かれているからだと思う。

ここが辛いところだ。

漱石は、イギリス留学で自分が寄って立つ思想がない、空っぽな人間である現実を突きつけられ、そして自己本位という思想を確立した。しかし、それなのに作品世界では、その自己本位がもたらす破滅や苦悩ばかりで、自己本位な生き方の方法を示すこともないし、その生き方の爽やかさも示さない。

「自己本位という言葉を手にして私は大変強くなりました」という言葉を漱石は残しているが、その強さは、決して楽観的なものではなく、現実の厳しさと対峙し続ける、孤独な倫理であることも本作は見事に描き出しているように感じた。

森田芳光監督は、漱石の原作を、さらにセリフを削り取り、心情を象徴的にイメージとして見せることで、忠実な映像化に成功した。現在でも人気の国民作家・夏目漱石の主要作品の映像化は相当困難だ。なにしろ内面の葛藤や思索が多く、代助もそうだけれど、映画に必要な行動(アクション)をなかなか起こさない。それに、やはり時代背景が見えてこないとなかなか本当のところがわかりきらない。文章の美しさも映像では再現困難だ。本作は、ある意味恋愛映画に振り切ることで成功したとも言えるかもしれない。

夏目漱石作品に挑戦する監督が出てきてほしいと思う。

家族ゲーム

家族ゲーム 陽炎座

陽炎座 蘇える金狼

蘇える金狼 野獣死すべし

野獣死すべし 最も危険な遊戯

最も危険な遊戯 殺人遊戯

殺人遊戯 処刑遊戯

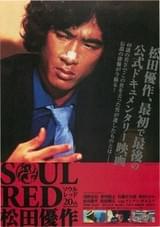

処刑遊戯 SOUL RED 松田優作

SOUL RED 松田優作 華の乱

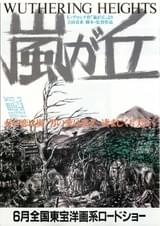

華の乱 嵐が丘

嵐が丘