罪人たち

劇場公開日:2025年6月20日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

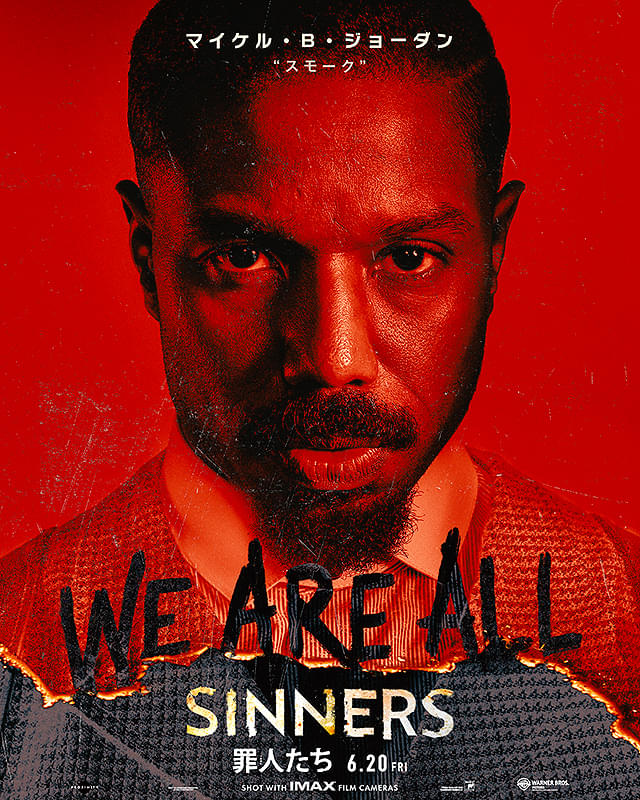

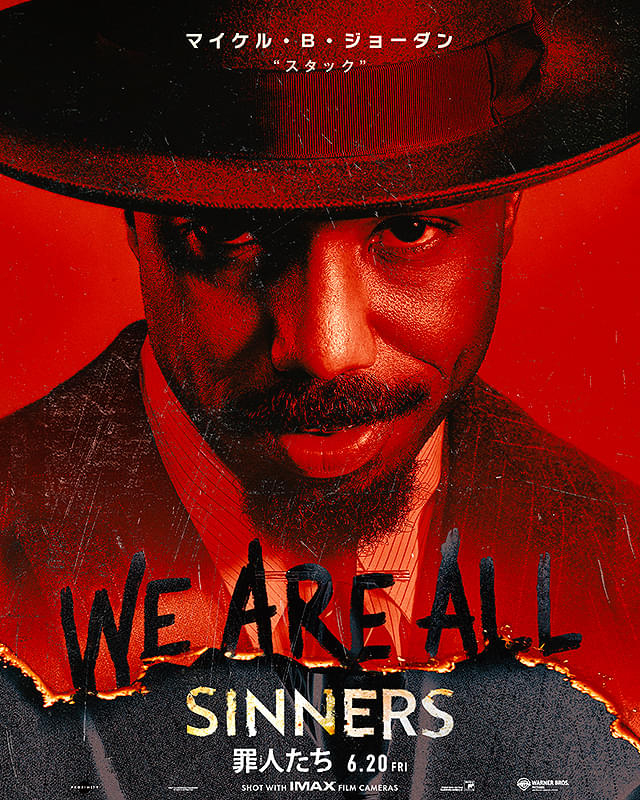

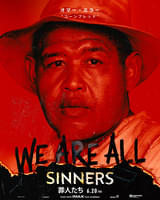

「ブラックパンサー」「クリード チャンプを継ぐ男」のライアン・クーグラー監督が、これまでの長編作品でも数多くタッグを組んできたマイケル・B・ジョーダンを主演に迎えて描いたサバイバルスリラー。

1930年代、信仰深い人々が暮らすアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷であるこの地で一獲千金を狙い、当時禁止されていた酒や音楽を振る舞うダンスホールを開店する。オープン初日の夜、欲望が渦巻く宴に多くの客が熱狂するが、招かれざる者たちの出現により事態は一変。ダンスホールは理不尽な絶望に飲み込まれ、人知を超えた者たちの狂乱の夜が幕を開ける。

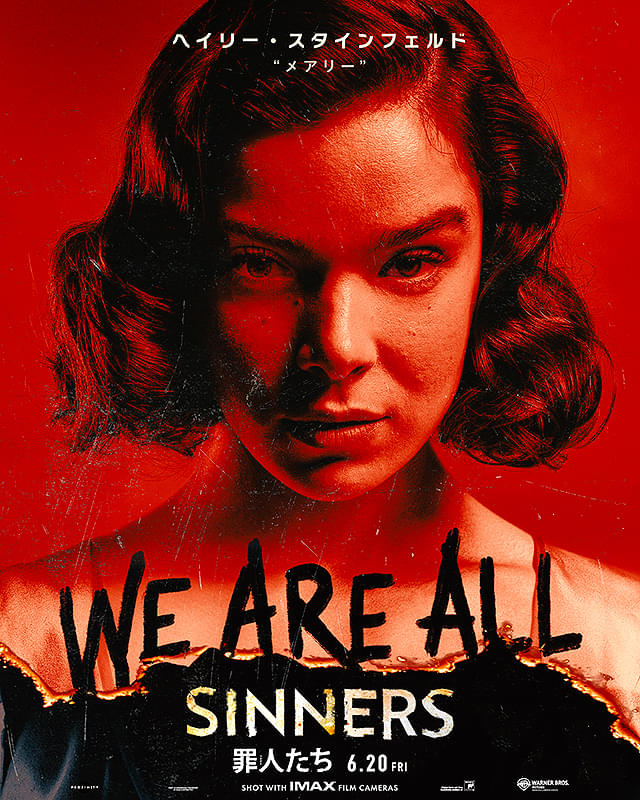

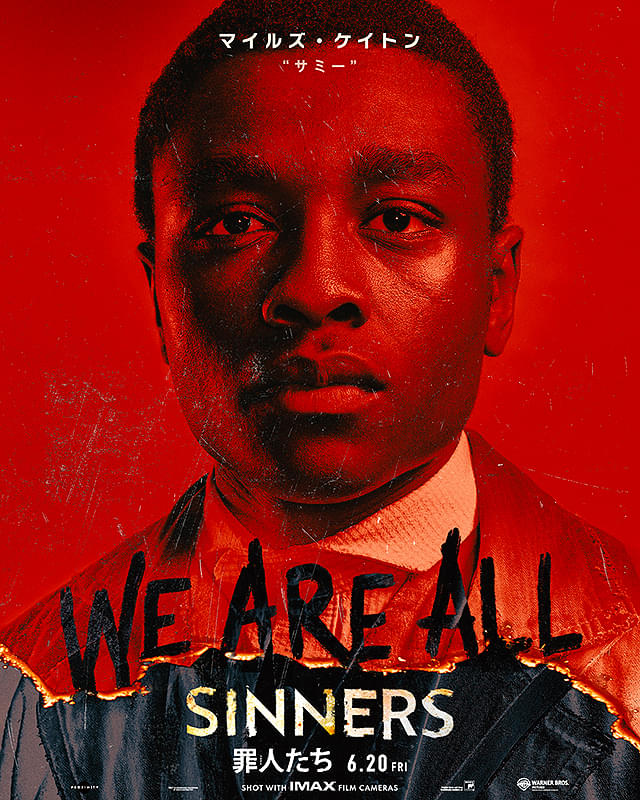

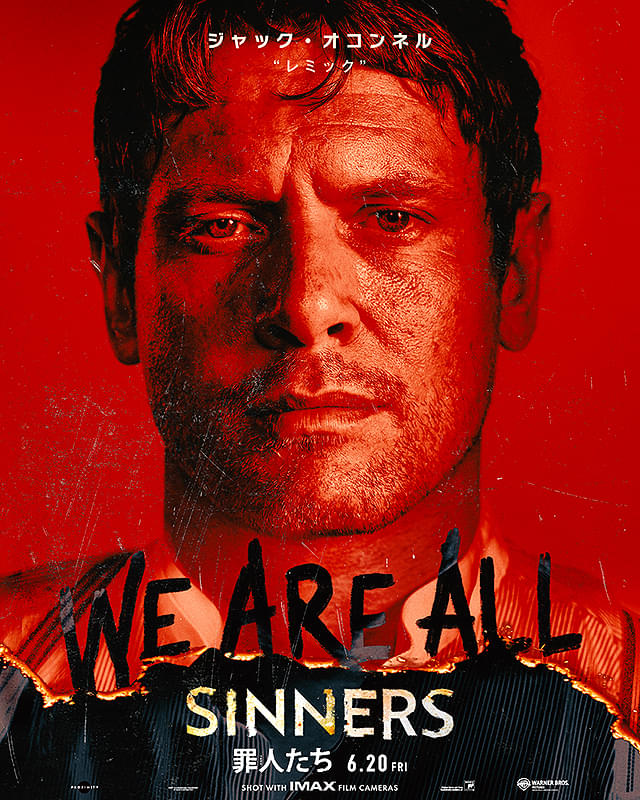

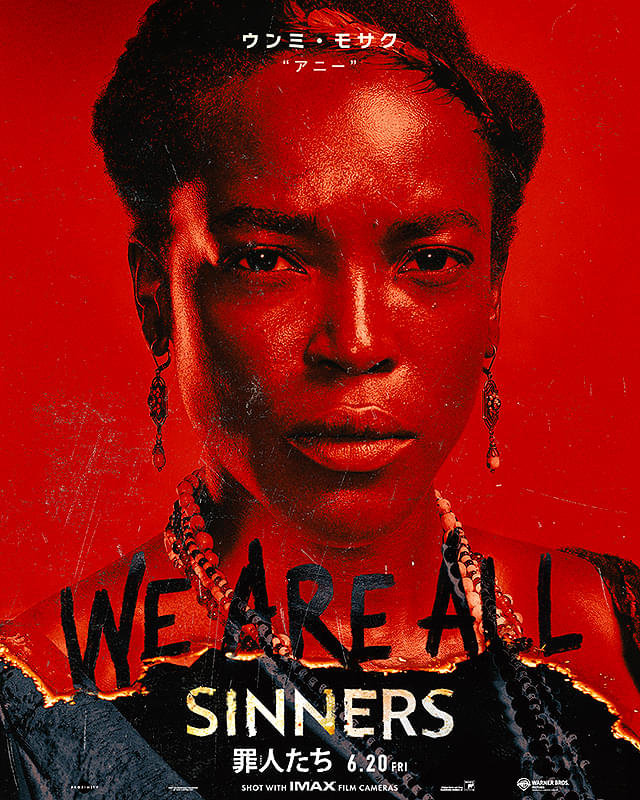

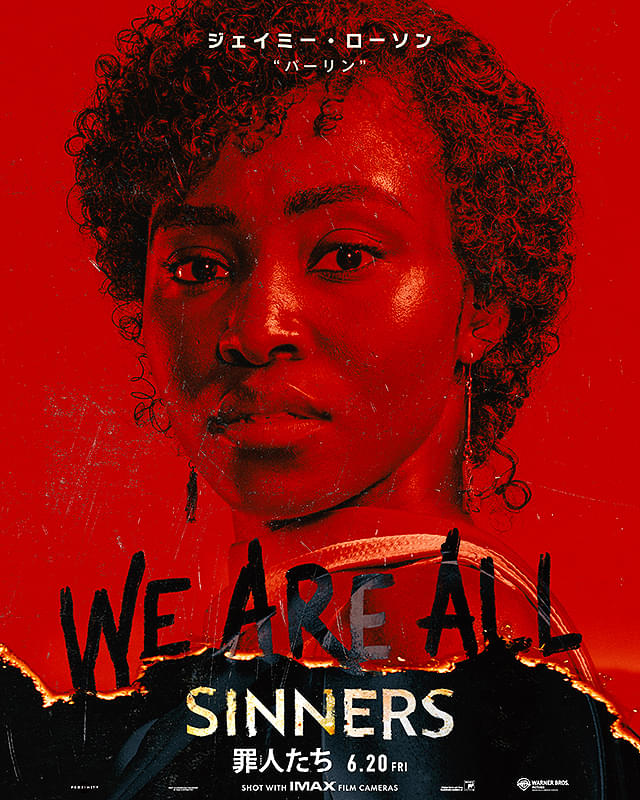

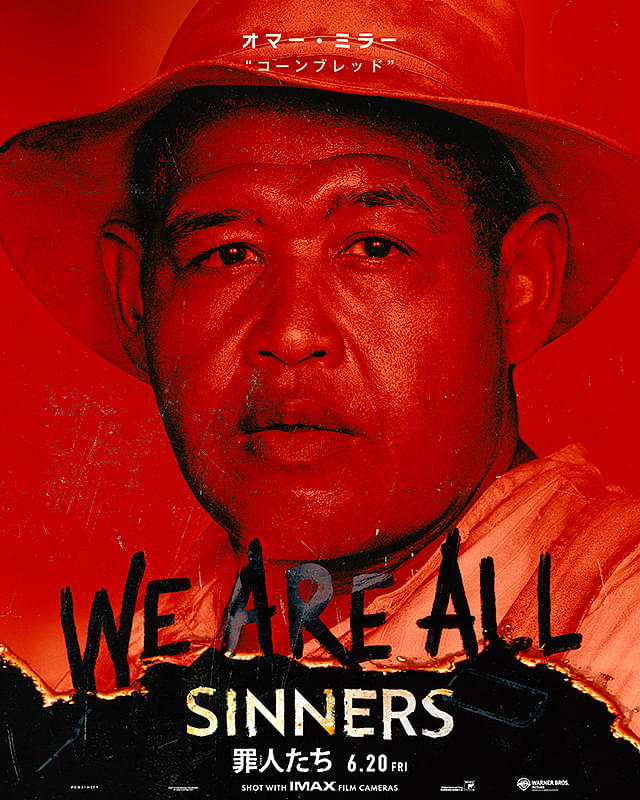

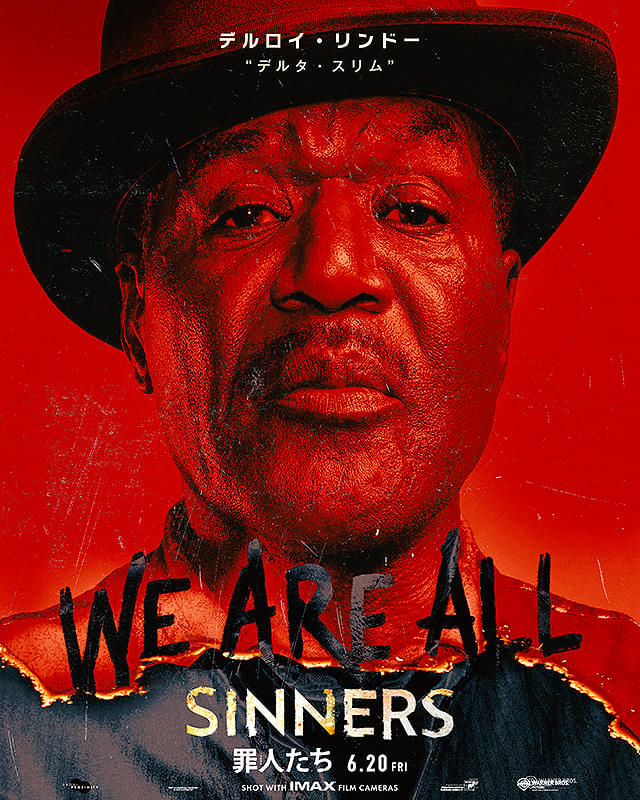

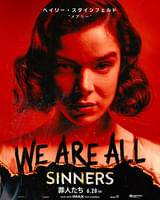

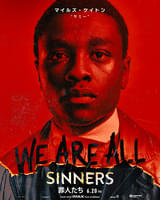

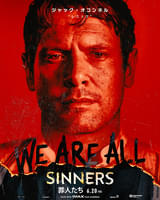

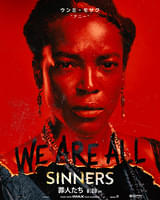

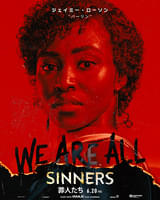

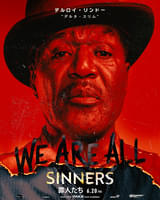

主人公の双子をジョーダンが1人2役で演じ、「バンブルビー」のヘイリー・スタインフェルド、「フェラーリ」のジャック・オコンネル、「ザ・ファイブ・ブラッズ」のデルロイ・リンドーが共演。クーグラー監督が脚本・製作も務め、スタッフにも美術デザイナーのハンナ・ビークラー、作曲家のルドウィグ・ゴランソン、衣装デザイナーのルース・ E・カーターら「ブラックパンサー」のチームが再結集した。第98回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞など主要部門を含む、アカデミー賞史上最多となる計16部門でのノミネートを果たした。

2025年製作/137分/PG12/アメリカ

原題または英題:Sinners

配給:ワーナー・ブラザース映画

劇場公開日:2025年6月20日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ライアン・クーグラー

- 製作

- ジンジ・クーグラー

- セブ・オハニアン

- ライアン・クーグラー

- 製作総指揮

- ルドウィグ・ゴランソン

- ウィル・グリーンフィールド

- レベッカ・チョー

- ピート・チアペッタ

- アンドリュー・ラリー

- アンソニー・ティッタネグロ

- 脚本

- ライアン・クーグラー

- 撮影

- オータム・デュラルド・アーカポー

- 美術

- ハンナ・ビークラー

- 衣装

- ルース・E・カーター

- 編集

- マイケル・P・ショーバー

- 音楽

- ルドウィグ・ゴランソン

- 視覚効果監修

- マイケル・ララ

- 振付

- アーコモン・ジョーンズ

- キャスティング

- フランシーヌ・メイズラー

受賞歴

第98回 アカデミー賞(2026年)

ノミネート

| 作品賞 | |

|---|---|

| 監督賞 | ライアン・クーグラー |

| 主演男優賞 | マイケル・B・ジョーダン |

| 助演男優賞 | デルロイ・リンドー |

| 助演女優賞 | ウンミ・モサク |

| 脚本賞 | ライアン・クーグラー |

| 視覚効果賞 | |

| 美術賞 | |

| 撮影賞 | オータム・デュラルド・アーカポー |

| 衣装デザイン賞 | |

| 編集賞 | マイケル・P・ショーバー |

| 音響賞 | |

| メイクアップ&ヘアスタイリング賞 | |

| 作曲賞 | ルドウィグ・ゴランソン |

| 主題歌賞 | |

| キャスティング賞 |

第83回 ゴールデングローブ賞(2026年)

受賞

| 最優秀作曲賞 | ルドウィグ・ゴランソン |

|---|---|

| シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞 |

ノミネート

| 最優秀作品賞(ドラマ) | |

|---|---|

| 最優秀主演男優賞(ドラマ) | マイケル・B・ジョーダン |

| 最優秀監督賞 | ライアン・クーグラー |

| 最優秀脚本賞 | ライアン・クーグラー |

| 最優秀主題歌賞 |

バンブルビー

バンブルビー スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース

スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース クリード 炎の宿敵

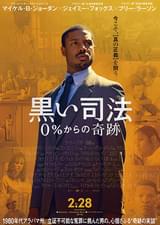

クリード 炎の宿敵 黒い司法 0%からの奇跡

黒い司法 0%からの奇跡 クリード チャンプを継ぐ男

クリード チャンプを継ぐ男 スウィート17モンスター

スウィート17モンスター フルートベール駅で

フルートベール駅で ウィズアウト・リモース

ウィズアウト・リモース 華氏451(2018)

華氏451(2018) ジョーカー

ジョーカー