父と僕の終わらない歌

劇場公開日:2025年5月23日

解説・あらすじ

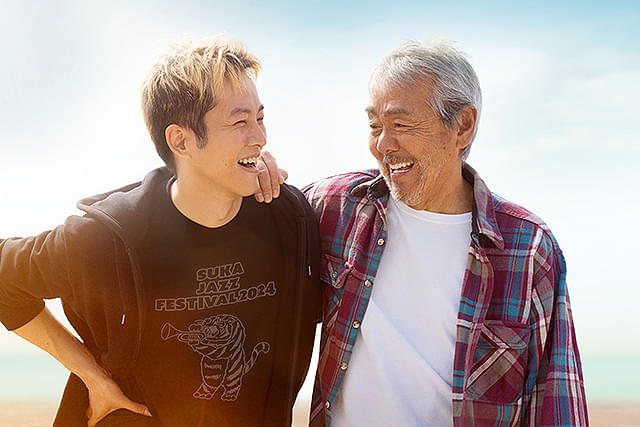

若き日に諦めたレコードデビューの夢をかなえようとするアルツハイマー型認知症の男性と、彼を支える家族の姿を描いたヒューマンドラマ。2016年にイギリスで1本の動画をきっかけに80歳にしてCDデビューを果たした男性の奇跡の実話をもとに、舞台を日本に置き換えて映画化した。

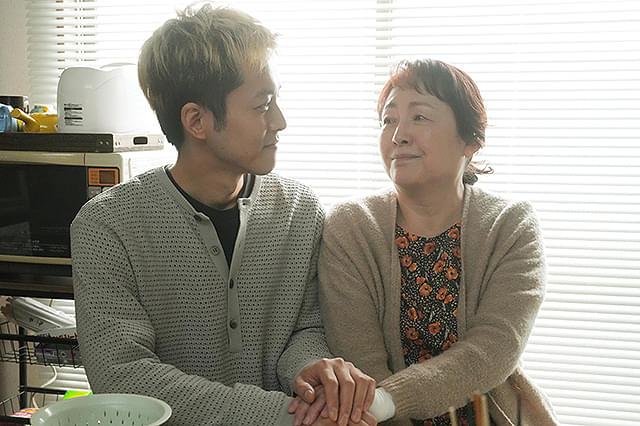

かつてミュージシャンとしてレコードデビューを目指しながらも、息子・雄太のために夢を諦めた間宮哲太。音楽とユーモアをこよなく愛する彼は、生まれ育った横須賀で楽器店を営みながら、時々地元のステージで歌声を披露しては喝采を浴びてきた。そんなある日、哲太はアルツハイマー型認知症と診断されてしまう。すべてを忘れゆく哲太をつなぎ止めたのは、彼を信じて支え続けた息子・雄太と強く優しい母・律子、固い絆で結ばれた仲間たち、そして彼が愛する音楽だった。

寺尾聰が父・哲太、松坂桃李が息子・雄太を演じ、松坂慶子、ディーン・フジオカ、佐藤栞里、佐藤浩市が共演。「タイヨウのうた」「ちはやふる」シリーズの小泉徳宏監督がメガホンをとり、実写版「シティーハンター」の三嶋龍朗が小泉監督と共同で脚本を手がけた。

2025年製作/93分/G/日本

配給:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

劇場公開日:2025年5月23日

スタッフ・キャスト

- 監督

- 小泉徳宏

- 原案

- サイモン・マクダーモット

- 脚本

- 三嶋龍朗

- 小泉徳宏

- 製作

- 永山雅也

- 門屋大輔

- 菊池貞和

- 桑原勇蔵

- 長瀬俊二郎

- 坂本裕寿

- 松本光司

- 嶋田充郎

- エグゼクティブプロデューサー

- 福家康孝

- プロデューサー

- 渡久地翔

- 佐原沙知

- 巣立恭平

- 小柳智則

- 撮影

- 柳田裕男

- 照明

- 宮尾康史

- 録音

- 赤澤靖大

- 美術

- 五辻圭

- 装飾

- 前田亮

- ヘアメイクディレクション

- 古久保英人

- ヘアメイク

- 菊地由美子

- ヘアメイク(松坂慶子専属)

- 崎山彩実

- スタイリスト

- 新﨑みのり

- スタイリスト(松坂慶子専属)

- 安野ともこ

- サウンドデザイン

- 大河原将

- VFXプロデューサー

- 長井由実

- 編集

- 穗垣順之助

- 音楽

- 横山克

- 助監督

- 吉田和弘

- 權徹

- スクリプター

- 堀菜々子

- 制作担当

- 矢口篤史

流浪の月

流浪の月 蜜蜂と遠雷

蜜蜂と遠雷 フロントライン

フロントライン 孤狼の血

孤狼の血 孤狼の血 LEVEL2

孤狼の血 LEVEL2 キセキ -あの日のソビト-

キセキ -あの日のソビト- エイプリルフールズ

エイプリルフールズ 空白

空白 HELLO WORLD

HELLO WORLD 娼年

娼年