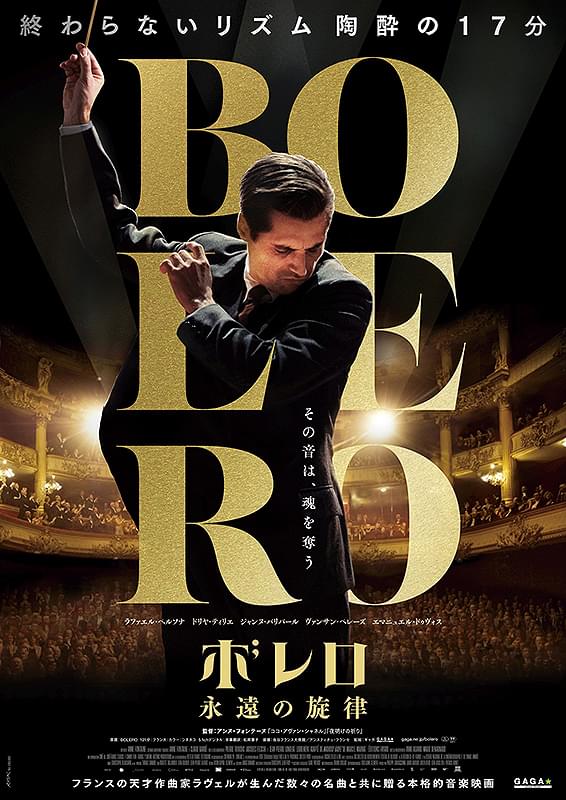

ボレロ 永遠の旋律

劇場公開日:2024年8月9日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

フランスの作曲家ラベルによる不朽の名曲「ボレロ」の誕生秘話を描いた音楽映画。

1928年、パリ。スランプに苦しむモーリス・ラベルは、ダンサーのイダ・ルビンシュタインからバレエの音楽を依頼される。彼は失ったひらめきを追い求めるかのように自身の過去に思いを馳せながら、試行錯誤の日々を経てついに傑作「ボレロ」を完成させる。しかし自身のすべてを注ぎ込んで作り上げたこの曲に、彼の人生は侵食されていく。

「黒いスーツを着た男」のラファエル・ペルソナがラベル役で主演を務め、ラベルの生涯にわたるミューズとなったミシアを「ベル・エポックでもう一度」のドリア・ティリエ、ダンサーのイダを「バルバラ セーヌの黒いバラ」のジャンヌ・バリバールが演じた。監督は「ココ・アヴァン・シャネル」「夜明けの祈り」のアンヌ・フォンテーヌ。ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏による「ボレロ」に加え、ヨーロッパを代表するピアニストの1人であるアレクサンドル・タローがラベルの名曲の数々を演奏した。

2024年製作/121分/G/フランス

原題または英題:Bolero

配給:ギャガ

劇場公開日:2024年8月9日

スタッフ・キャスト

- 監督

- アンヌ・フォンテーヌ

- 製作

- フィリップ・カルカソンヌ

- ダビド・ゴキエ

- ジュリアン・デリス

- ジャン=ルイ・リビ

- パトリック・キネ

- 原作

- マルセル・マルナ

- 脚本

- アンヌ・フォンテーヌ

- クレア・バー

- ピエール・トリビディク

- ジャック・フィエスキ

- ジャン=ピエール・ロンジャ

- 撮影

- クリストフ・ボーカルヌ

- 美術

- リトン・デュピール=クレモン

- 衣装

- アナイス・ロマン

- 編集

- チボー・ダマド

- 音楽

- ブリュノ・クーレ

- 音楽監修

- ギョーム・クレマン

ジュリア(s)

ジュリア(s) 恋のベビーカー大作戦

恋のベビーカー大作戦 ココ・アヴァン・シャネル

ココ・アヴァン・シャネル 白雪姫~あなたが知らないグリム童話~

白雪姫~あなたが知らないグリム童話~ 美しい絵の崩壊

美しい絵の崩壊 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド