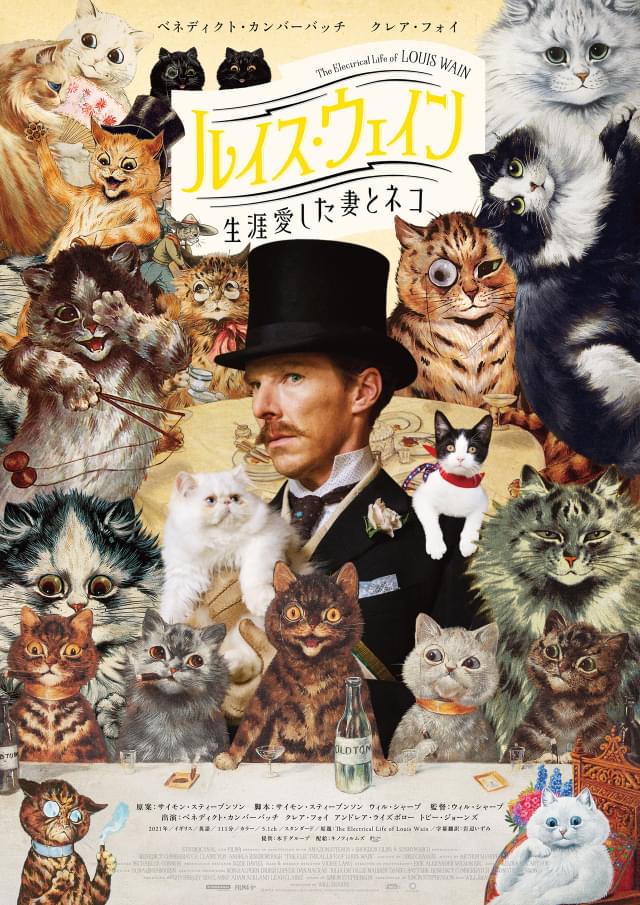

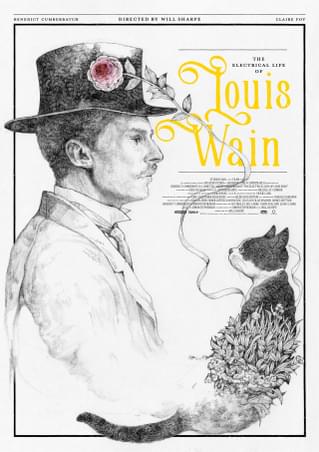

【インタビュー】猫画家ルイス・ウェインの魅力、“キャットモード”で挑んだ撮影 W・シャープ監督が語る

2022年11月29日 13:00

19世紀末から20世紀にかけてイギリスで人気を博した、画家でイラストレーターのルイス・ウェイン。当時、ネズミの退治役もしくは不吉な存在として恐れられていた猫を、愛らしくコミカルに、生き生きとしたタッチで描き、人々の心を掴んだ。日本が誇る文豪・夏目漱石の「吾輩は猫である」に登場する絵葉書の作者とも言われている。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONベネディクト・カンバーバッチが風変わりな天才ルイスを演じ、彼の妻とネコへの愛に満ちた人生を描く「ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ」が、12月1日から公開される。監督と共同脚本を務めたのは、Netflixオリジナルシリーズ「Giri / Haji」で2020年の英国アカデミー賞テレビ部門の助演男優賞を受賞し、テレビドラマ「FLOWERS(原題)」で脚本・監督を担うなど、俳優としても監督としても活躍し、イギリス人の父と日本人の母を持つウィル・シャープ。画家、発明家、音楽家などさまざまな夢を追いかけたルイスに負けず劣らず多才ぶりを発揮するシャープ監督に、話を聞いた。(取材・文/編集部)

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONイギリスの上流階級に生まれたルイスは、父亡きあと一家を支えるために、ロンドンニュース紙でイラストレーターとして活躍していた。やがて、妹の家庭教師エミリーと恋に落ちた彼は、身分違いだと反対する周囲の声を押し切り結婚。ふたりは家を出て幸せな家庭を築くが、まもなくエミリーは末期がんを宣告される。

そんな絶望の淵で出会ったのが、1匹の子猫だった。猫にピーターと名付け、エミリーを喜ばせるために猫の絵を描き始めるルイス。深い絆で結ばれた“3人”は、残された日々を慈しむように大切に過ごしてゆくが、遂にエミリーがこの世を去る日が訪れる。ルイスはピーターを心の友とし、猫の絵を猛然と描き続け大成功を手にする。そして、「どんなに悲しくても描き続けて」というエミリーの言葉の本当の意味を知る──。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION彼の個性的なところ、自分が信じるもののために戦う姿に惹かれました。アウトサイダーとも呼べるような存在のルイスとエミリーの恋愛には、禁断の愛の側面があってロマンティックだと思いましたし、ふたりが互いにその関係のなかに、自分自身を見つけることができたというところが、物語の美しいところだなと思いました。また僕は、ルイスの人生そのものに、インスピレーションを受けました。彼が生きるときに持っていた気持ちの持ち方、スピリットに惹かれるところがあったし、長い人生でしたが、最後までものづくりを続けたところも、魅力的に感じました。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION特にアート界で認められている彼の作品というのは、ちょっと飛んでいるような、カレイドスコープ的な、抽象画に近いようなパターンの作品です。猫にひびが入ったような絵もありますよね。僕はそうした絵を、彼の深層心理の窓のように感じています。ルイスは子どもの頃から、両親が布地を扱う仕事をしていたので、さまざまな色彩やパターンに囲まれて育っているんです。またエミリーと一緒になってから、猫を飼うようになって、猫が人生の大きな部分を占めるようになっていった。抽象的な作品でさえも、彼という人間の深いところが見えるような、そんな気がするんですよね。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONなるべく彼の人生の複雑な、深いところまで、全部をカバーするような見せ方をしたいと思いました。彼の物語の大きさや、アーティストとしての影響力。あと彼自身が、人を思いやる気持ちや共感力を持っている人物だったと思いますし、僕はそういった部分にインスピレーションを受けるので、描きたいと考えました。見ている方が、彼がどんなことを体験したのか、追体験できるような作品にしたかったんです。彼の人生体験というのは、統合失調症に影響を受けている部分もあるわけですが、ほとんどは、家族との関係、エミリーとの関係、猫たちを描く作品づくりが占めていたわけですから。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION各部署のトップとともに、彼の心や作品の世界をビジュアルとして表現しようと考えました。色彩やパターンはもちろん、例えば人が集まっているカットの場合、彼自身が、猫が群れているアンサンブルの独特な絵を描いていて、それをそのまま、撮影の構図に生かしました。また画角も、アカデミーという、絵画に近い画角比になっているんです。彼の構図にインスピレーションを受けながら、おとぎ話のような感覚も持てるような映像にしました。プロダクションデザインや撮影や衣装は、物語を綴るうえでの心理的、あるいは感情的な表現方法のツールです。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION例えば色彩は、エミリーが持ち込んできます。彼女が亡くなってからも、青という色がまとわりつくように残っている。ルイスは悲しみに耐えきれなくなったときに、沈んでいる船のなかに自分がいるように感じますが、その瞬間、彼は青という色味のなかで溺れているわけですよね。そうした色やデザインの要素も全て、観客が、彼がそのときどんなことを感じているのか理解できるように、設計しています。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONベネディクトとクレアと一緒にお仕事ができたことは、本当に特別な体験だったし、それぞれ傑出した役者さんで、経験も豊富です。加えて、ふたりともユーモアとドラマのバランスがとれる方たちだと、最初から思っていました。リハーサルをしていてすぐに気付いたのが、ふたりにはとても自然なケミストリーがあるんですよね。ふたりが出てくるシーンでは、カットバックで1人ずつの顔を撮るのではなく、ふたりが画面にいるような撮り方をしようと決めました。

それから幸運なことに、全キャストとスタッフ、本当に優れた才能が集まってくれて、皆でとにかく、ルイスの人生の物語を知ってもらおう、体感してもらおうという思いで作っていました。その道のりで、皆がルイスに惚れ込んだという感じでした。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONやっぱり猫がいることによって、撮影に時間がかかってしまいました(笑)。猫は自分のタイミングで、何をしたいか決める生き物。ものすごく高度なトレーニングを受けている役者猫だとしても、それは変わりません。同時に、すごく魅力的な、僕たちが全く計画していない、驚くようなことをしてくれるので、素晴らしい画を撮ることができました。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION僕たちも、キャットアクターたちをしっかりとリスペクトして、猫たちが現場に入るときは“キャットモード”に入っていました。皆が物静かにしたり、急に音をたてたり動いたりしない、ということに配慮する現場になりました。猫がいることで、撮影は大変にはなるけれど、ファンタジックになり過ぎない、すごくヒューマンな感じのする映画にしたかったんです。人工的ではない、本当の猫のエッセンスを感じられるようなものにしたいという思いがあって、この方法を選択しました。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONまず彼自身が、空中にあるエネルギーのようなものを、電気と呼んでいました。彼にとっては、その電気が世界を動かしていて、電気を知ることが、世界の秘密を解き明かすことになり、良い電気と悪い電気があるとも考えていました。映画でもそうですが、ご本人も「世界を理解したい」という貪欲な思いをずっと持っていた人物です。

また電気と、エミリーとのラブストーリーにも関係があって、彼女と恋に落ちたことで、そこにある感情、電気というものが、彼にとっては愛を意味したんじゃないかと思っています。振り返って考えると、当時はいまほど、心の病というものに対しての理解がなかったので、もしかしたら彼が世界を見るときに、ときに美しく、ときに冷酷に映り、なぜそんな風に違っているのか理解しようとするなかで、電気という考え方を生み出したのかなと思います。

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION(C)2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

関連ニュース

![ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+3D+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド]](https://m.media-amazon.com/images/I/51hzbaXuqSL._SL160_.jpg)