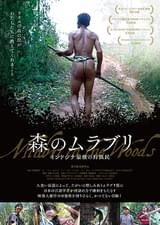

森に生き、文字を持たない少数民族を世界初撮影したドキュメント「森のムラブリ」金子遊監督に聞く

2022年3月19日 09:00

インドシナ半島のゾミアと呼ばれる山岳地帯で、文字を持たず、森の中を移動しながら狩猟採集生活を続けてきたムラブリ族を世界で初撮影したドキュメンタリー映画「森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民」が公開された。タイ北部に暮らすムラブリ族最大のコミュニティとタイ北部の別の村に住む五人程の小さなグループ、及びラオスで昔ながらの森の暮らしを続ける別のグループの暮らしを、金子遊監督と言語学者・伊藤雄馬氏とともに記録した。日本の我々とは全く異なる暮らしをするムラブリ族について、金子監督に話を聞いた。

(C)幻視社

(C)幻視社当初は執筆のために2017年2月に国際交流基金のフェローシップをいただき、タイ・カンボジアの少数民族調査で6週間旅していました。その一環で、「黄色い葉の精霊」という本で知っていたムラブリ族を探してみようと思ったのです。居場所が分からなかったので、映画の前半の舞台となる村で、ガイドしてくれる人を探すところから始まって、ムラブリの村に到着すると、ムラブリ語がペラペラの伊藤さんに偶然出会い、この人すごいなって(笑)。

そこで、僕が映像を撮りたい旨を話したら、ムラブリ族がお互いに憎しみ合っていて、A、B、Cのように3拠点にわかれて住んでいて、それぞれを会わせたいと伊藤さんが話してくれ、映像作品としての構成が浮かびました。最初はタイ側の長老を、ラオスのムラブリに会わせようと考えたのですが、名前、苗字も年齢もない人たちなので、パスポートが取れないんです。国籍は、一応タイ国民であるみたいですけど、それを証明する書類がなくて。それで、長老をラオスに連れて行くのは難しいということになって。その後、準備を経て1年後に撮影に向かいました。

(C)幻視社

(C)幻視社1930年代の資料では、彼らには名前はなかったです。「父」とか「母」とか「上の姉」と呼んでいました。いくつかの核家族が集団になって森の中を移動していたようなので、名前も必要なかったのですよね。数字も1,2までで、3以上の数字はありません。今日、明日などの概念もなく、時間の感覚が我々とかなり異なります。「ありがとう」や「ごめんなさい」もありません。「こんにちは」は「どこ行くの?」という感じですね。

「こんにちは」や「ごめんなさい」という言葉は、農耕民が共同体で住み、家を作って、隣人関係を滑らかにするために生まれたものです。彼らは常に移動しているいわばノマド、放浪民なので、それが必要ないのでしょうね。

みんなで移動して、芋を掘って、魚や小動物を捕まえて、食べ物が手に入った時は完全にシェアします。ご飯は竹で炊飯し、スープを作ったら、必ず別の家族にもシェア。飢餓で苦しんだ時にも手に入る限りの食べ物をみんなで分け合うという、狩猟採集民の慣習法だと思います。

(C)幻視社

(C)幻視社インドシナ地域、タイ、ラオス、カンボジアの少数民族は農耕民が圧倒的に多く、精霊の神話などはたくさんありますが、ムラブリにはそういった儀式や宗教はありません。その代わり、彼らにはその狩猟採集民としての自由な思考があります。

刺青が入ったムラブリが人を殺して食べる、という伝説は、実際、彼らに何が起きたのかわかりませんが、よっぽどの事件があったんじゃないかと推測します。でも、僕の考えだと、そういう怖い話をして森から出て行かないようにする、自分たち集団の一体感を守ったり、あるいは別のムラブリのグループが怖いから、森の中で出くわさないようにするためのような、森の中のルールとしての民話だのようなものではないかと思いました。

映画の中で、木の実のお化けが焚火から出てくるという話もありますが、それはムラブリのオリジナルではなく、やはりタイ北部の妖怪ピーの伝承や、彼らの持っている人食い伝説がハイブリッドに融合してるのだと思います。

タイ側では、ムラブリがピーと呼ばれていたんです。森の中にいて姿を見せない人々がいるみたいだぞって、平地の人が探しに行くと、バナナやビンロウの葉、ヤシ科の葉っぱで作られた家の、黄色くなった屋根の葉っぱと焚火の跡だけが残されて人間の姿は見えない。それが「黄色い葉の精霊」と呼ばれるゆえんです。

彼らはタイの人達と交易もしています。森で獲った物を米や鍋と交換するのですが、そのときも姿を現しません。モノだけ森の入り口に置いていく。このようなやり方を沈黙交易というのですが、ムラブリだけではなく、アマゾンの少数民族など、世界中でいくつか見られる交易の形です。

ムラブリは自分たち以外の民族、特に平地民を恐れて接触しないように生きています。タイ側も2000年代頃までは森で暮らしていましたし、ラオスでは今も森の中で暮らす、アジアでは珍しい人たちなのです。

(C)幻視社

(C)幻視社電波が通じないので、スマホは音楽プレーヤーとして使っているようです。村の人たちの音楽イベントがあるので、ラオの流行曲を聞いて、森の中で楽しんでいます。電気を持たない暮らしをしているので、片道5、6時間かけて山を降りて、電池を買ったり、充電して持ち帰るようです。

ラオス側のムラブリの居場所を探している時のシーンに出てくるラオスの町は、ゾウがいる観光スポットで、毎年の祭りにムラブリの人たちを呼びだし、見世物的に紹介しています。ですから彼らの多くは町に行き、その暮らしも知っています。それでも森の中にいることを選択して、生きている。ムラブリの子どもの話を聞くと、町より森のほうが涼しくて過ごしやすい、河原でご飯食べるのが楽しいよねって言いますね。

ラオス側のムラブリはムラブリ語を話さずに、ラオ語話者になっています。ラオス人と同化しているようですが、自分たちがムラブリであることは何だろう?っていうのを彼らはきちんと考えていて。それがやはり森にいることなんです。

はい、あります。映画にその話題は入っていませんが、最初に映る、男三人で住むタイの村には、女性が一人います。その方に取材したら、村のモン族の男性の家に嫁いで、普通の家で暮らしているそうですが、差別にあっています。それは肌が黒くて、目がぱっちりしていて、一目でモン族とは違うから。また、ムラブリはあるものをその日のうちに食べてしまい、お金を稼いだり貯金の概念がない、そういったことで馬鹿にされているようです。森の中の生活はその日暮らしですが、定住化して村で暮らすようになると、ダメな人扱いされてしまうのです。

(C)幻視社

(C)幻視社彼らは一夫一婦制で核家族です。タイの五人程の小さなグループは消滅の危機にあります。彼らの方言もなくなってしまいます。伊藤さんは介入することを迷っていましたが、本作の撮影時に、離れた地に住むムラブリ同士を引き合わせるという行動を起こしたのです。

出産もタイ側だったら、危ないことがあれば病院に行けますが、ラオス側は森の中で。ムラブリは平均寿命が30代ぐらいで、子どものうちに亡くなってしまうことも多いので、子どもをたくさん作るんです。今回取材したお母さんも7~8人産んで、でもみんな大人になれるわけじゃないと言っていました。

無文字社会自体は、人類の歴史で珍しくないことです。アイヌもそうですし。ジェームズ・C・スコットの「ゾミア 脱国家の世界史」という本に書かれていますが、国家を作って、登記する時に名前が必要で、どこに誰が住んでいるか人口調査して、そこから徴税する。それは農耕民の社会の在り方です。

ムラブリのようにその外側の領域の人たちには、徴税も兵役もなく、戦争が来たら逃げる。定住する家を持たず、明日の心配をしない。文字も名前や数字も必要なく、挨拶もなかった。ある場所に定住して農耕して税金を納めて、村からより大きな国家をつくっていくーーそれは僕ら定住民の理屈なので、森の民、ムラブリには通用しないのです。

(C)幻視社

(C)幻視社撮影者としては、家ですね。彼らの特徴として、家を持ち運び可能なものにしていることです。余計な物を持たない身軽さを感じます。後半、ミーさんという女性の夫婦喧嘩のシーンがあり、家庭や結婚とは何かというテーマを映しましたが、こんなに撮りやすい少数民族は初めてでした。家の壁がありませんから、夫婦げんかのやりとりをパンでワンカットで撮れた。これは初めての経験でしたね。

彼らは核家族で一夫一婦制ですが、離婚するのもすごく簡単。葉っぱの家の領域に一緒に住まなくなって、別の場所にまた葉っぱの家を作れば別居ができるし、愛情を持った者同士が住み始め、一緒に寝泊りして、そこにいればもう家族、結婚が成立する。日本では夫婦別姓の問題などが議論されていますが、ムラブリのそれは、理想的な結婚の在り方なのかもしれないと思いました。

また、彼らは虫よけとして、家で焚き火を絶やさないのですが、父、母、子でその火を起こします。焚き火をシェアすることが、家族の印という感じですね。そういう意味で、家庭というものの原初的な在り方を今も実践していることに感動しました。

(C)幻視社

(C)幻視社ちょうど100年前の1922年に、ロバート・フラハティがイヌイットを撮った「極北のナヌーク」という映画があります。ドキュメンタリーの歴史の始まりと映像人類学の始まりが実はピタッと一致しています。それを映像人類学と名付けるようになったのは、ジャン・ルーシュからです。その後、ロバート・ガードナーや、最近の「リヴァイアサン」のハーバード大学の感覚民族誌学研究所など、研究の一環として映像作品を作ることがメインとなりました。

人類学という学問を勉強し、同時に成果を出すことが自分の作品になる、ということが認められ出したのはここ最近のことだと思います。機材が圧倒的に手軽になって、編集も自分のパソコンでできるようになったのが2000年以降。完全にテクノロジーの変遷とYouTubeの誕生とパラレルになっています。

本来だったら人類学、民族学映画祭などで上映し、ディスカッションしてその後、博物館に入れるか、大学の授業で見せて……というサイクルで終わっていたものが一般の劇場で上映され、ブルーレイやDVDになったり、今やサブスクでも見られるようになっています。

学者が自分で撮って編集できるようになった、ということと、もう一つは当事者たちの変化です。例えば、撮られる側だった少数民族の人々が、スマホ一台で自分たちの儀式を撮って保存し、YouTubeにアップして楽しんだりするようになった。撮られる側が撮る側に回った今、ドキュメンタリーもこれからどんどん変わっていくと思います。

(C)幻視社

(C)幻視社今回は結構大変でした。特にラオスは社会主義国家ということでハードルが高かったです。我々は運が良かったと思うんですけど、地元の観光局に電話したら、「撮影するんだったら、地元の有力者に会ってくれ」と言われました。恐らくほとんどの人がそこまでやらないので、世界初撮影になったと思います。

撮られる側に関しては、タイ側のムラブリはテレビを見ているので撮影というものを理解していて、許可を得られましたが、問題は森に住むラオス側でした。もしかしたら、撮られていることを理解していなかったかもしれません。だからこそカメラを意識しないで振舞ったり喋ったりしてくれたんだと思うのです。

ジャン・ルーシュによる共有人類学という考えがあります。イメージというものを収奪して、それをお金や商品に替えたりして搾取するのではなく、そのコミュニティや当事者の人たちともシェアしながら、それを作るプロセスの中に入れて行くべきだという考えです。

僕は今回ラオス側のムラブリに、パソコンの画面で撮影した映像を見せるシーンを入れることで、少しずつ理解してもらいながら丁寧に撮影を進めたプロセスを作品の中に入れ込みました。

森の中に入る時ですね。僕らは簡便な装備で行ったので、雨が降ると、歩くのも困難な状態になってしまうのです。でも、行ってみたら、ムラブリの彼らが裸一環で暮らせているのだから、僕らだって大丈夫だろうって。むしろ森の中の方が涼しくて良いとも思えるようになりました。結局、自分の中の恐怖感とか想像との戦いなのかもしれません。それに打ち勝つことがやっぱり一番難しかったですね。いざ行って、テントで暮らしてみると、魚もうまいし、水も美味しいし。とかげも結構おいしかったですよ(笑)。

(C)幻視社

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 今、この作品にハマりにハマってます

人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト

【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 あり得ないほど“すごい映画”

【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…

【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

特別企画

特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!

【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)