【「ディエゴ・マラドーナ 二つの顔」評論】勝敗も敵味方も関係なく感動させるアートを見せた、ナポリの7年間

2021年2月7日 10:00

「走ったら、そこへ出すから」

ディエゴ・マラドーナはチームメートへそう伝えていたそうだ。実際、走れば鼻先にボールが届けられた。敵に囲まれたマラドーナの左足から、その隙間を通って。

サッカーには戦術がある。勝つために、チームとしてどうプレーすべきか。1980年代後半は戦術とシステムが以前より重要性を持ち始めた時期だ。システムはより緻密になっていく一方で、プレーヤーが没個性的になっていった時期でもある。システムのためにプレーしなければ生き残れない時代に突入していた。

だが、マラドーナは常にシステムの外にいた。

走れば、そこへ出す。これ以上ないほどシンプルだが、簡単なのはチームメートだけで、マラドーナのほうは簡単ではない。1人で複数の敵と戦いながら、一瞬で最適解を弾き出す技術はもはや人間業でなかった。だから戦術はマラドーナになった。

サッカーは不確実で、人が考えたシステムでカバーできるほど単純にできていない。システムが確実そうに見えるのは罠にすぎないのだが、それしか頼るものがないから縋りたくなるわけだ。システムなんか実はザルだ。その粗い網の目からこぼれてしまうものを、マラドーナはまとめて解決してくれた。走れ、走ったらボールを届けてやる。シンプルな指示は、めんどうなことは自分が一手に引き受けてやるという意思表示である。

SSCナポリはマラドーナに縋った。下手なシステムより、よほど頼りになるからだ。マラドーナがナポリのシステムであり、それはアルゼンチン代表も同じで、つまりマラドーナは常にシステムより上位の、システムの外に存在する、おそらく唯一の存在だった。

マラドーナは常に弱い者の味方だった。

ナポリを追われた直接の原因はコカインだが、きっかけはイタリアワールドカップである。準決勝でアルゼンチンがイタリアと対戦したとき、マラドーナはナポリ市民の側に立ったからだ。会場はナポリのホームスタジアム。マラドーナのいるアルゼンチンではなく、ナポリ市民はイタリアを応援すべきだとの世間の圧力に対して、「今までナポリの人々をさんざん差別しておいて」と、マラドーナは牙を剥いた。そのとき、マラドーナはイタリア分断の扇動者とされた。

システムの外にいる人間が信じるのは自分の法である。システムが命じてくる法ではなく、自分の信じることを行い、自分に正直に生きる。マラドーナはフィールドの中で間違うことはなかったが、フィールドの外では間違いも犯した。ただ、どんなときでも人間的で、システムにへつらいすぎて自分をなくすことはなかった。

ナポリの7年間は、あれほどの天才にしては短い全盛期だ。しかし、試合に勝つ方便としての技術を超え、勝敗も敵味方も関係なく感動させるアートを見せた。好きな人も嫌いな人も彼を無視できない。人々はシステムの檻の中から、飛び回る鳥を眺めていた。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

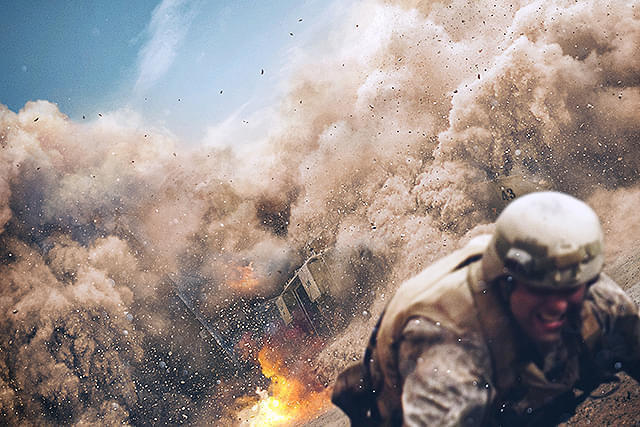

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!

【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃくちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![ディエゴ・マラドーナ追悼号 2021年 1/24 号 [雑誌]: ワールドサッカーダイジェスト増 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51snMDDe6AL._SL160_.jpg)