【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】「つつんで、ひらいて」

2019年12月31日 20:00

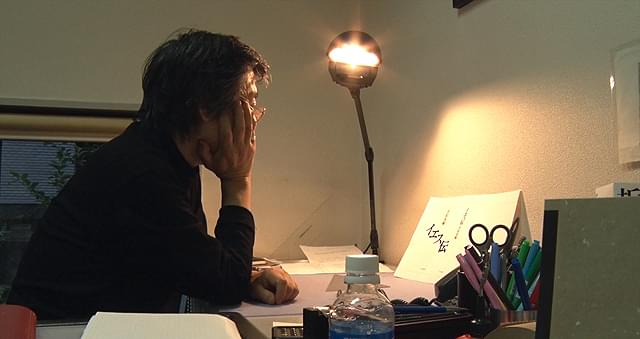

ひとりの男が机の前に座り、紙をくしゃくしゃと丸めている。紙には「酒と戦後派」とプリントされていて、くしゃくしゃにすると文字がかすれ、ひびが入る。それをコピーし、男は「お、行けそうだ」とうなずく。この冒頭のシーンから、いきなり引き込まれる。

本の装幀の大家として知られている菊地信義を題材に、新人映画監督の広瀬奈々子が奥深いブックデザインの世界を描いたドキュメンタリ。冒頭の画面から続いて印刷会社の風景に移り、作家古井由吉の短編集「雨の裾」のカバーが印刷されていく。「へえー金の箔押しってあんなふうに印刷するのか」といろいろ驚きがあり、印刷工程を眺めているだけでもとても面白い。

できあがった「雨の裾」の見本を手に、楽しそうに菊地は語る。「この帯のトレーシングペーパーのもやもやは、一冊一冊全部違う。もし1万部刷ったら、1万部のバラエティがある」。表紙をめくった扉の赤を示し、「この色を出すのはたいへん至難でねえ。これは不透明性の白を一色刷って、その上に赤を乗せてるんだよ」

1977年に30代で装幀家として独立した菊地は、これまで1万5000冊もの書籍を手掛けてきた。過去の菊地のデザインが次々と紹介される。中上健次の「十八歳、海へ」。吉本隆明と栗本慎一郎の対談集「相対幻論」。埴谷雄高の「光速者」。古き良き出版の時代の本たちは、凛とした空気をまとっている。

菊地は装幀家ではなく、「装幀者」と自称している。そば屋で旧知の編集者と酒を飲みながら、こう語る。

「デザインは『こしらえる』『こさえる』に当てはめるべき。設計ではない。作るのは自分のために作ること。こさえるってのは、誰かのためになにかを作ること。デザインは他者のためのものだからね」

広瀬監督もインタビューで次のように説明している。「装幀は自己表現ではない。それはずっとおっしゃってましたね。『表現者』とか『創る』とか『クリエイティブ』とか、そういう言葉が嫌いだと。発注があって初めて仕事になる。そこに本という作品があって、その言葉からカバーを作っていく。中身に合った『身体』を作るんだと。モノであるといいながら、ちょっと擬人化しているところもありますね。それを実直にやり続けている。芸術家ではなく、デザイナーでもなく、職人という意識があります」

こういうアルチザン的な熱意を持続してきた人々によって、日本の出版業界は維持されてきた。実際、本作に登場する人たち、本の仕事に携わっている人たちはみな魅力的だ。著者、装幀家、書籍編集者たち。物腰は柔らかく、静謐な姿勢で本に向き合っている。しかしその静けさが逆に、古く静かに終わっていく感じも醸し出していて切ない。

いま日本の出版流通システムは崩壊の危機にあって、本は売れなくなり、初版部数も印税率も減り、本で生計を立てていくことが職業として難しくなりつつある。本作で描かれる菊地の仕事はそのプロセスも成果も含めてあまりにも魅力的だが、それが魅力的であるがゆえに逆にこの先の未来を考えると、なんとも言えない気持ちになる。本作はそういう衰退をも予兆させるドキュメンタリになっている。

本の未来がどうなるのか。それを考えるのはこの短い映画評の原稿の範疇を超えてしまっているけれども、本作を観ていて感じるのは、紙の本というものは単なる工芸品ではなく、そこに手触りや持ち重りといったある種の心地よい「摩擦」の感覚を書籍にもたらしているということだ。

いま情報通信テクノロジーはいかにして摩擦を減らし、没入感を高め、そもそもモノの存在さえ感じさせない方向へと進化している。しかしこの先のテクノロジの未来には、没入感とともに心地よい摩擦の感覚の実現が求められていると私は考えている。この12月に発売した私の新著「時間とテクノロジー」(光文社)でもその摩擦の未来については一章を割いて論考している。

そういう先に装幀という工芸と、情報通信テクノロジーが何らかの形で融合するような未来も見えてくるのかもしれない。

さらに言えば日本の出版システムは危機に瀕しているが、最近は持続可能な本のビジネスを目指す小さな出版社が少しずつ現れてきており、また米国ではAmazonに押されて大規模書店が経営難に陥る一方で、独立系の小さな書店が活況を呈している。この波はいずれ日本にもやってくるだろう。その地平に見えてくる未来を待ちたいと思う。

「つつんで、ひらいて」はシアター・イメージフォーラムにて公開中。

関連ニュース