李相日監督&豊川悦司が放つ「THE BLUE HEARTS」の魂を込めた不変のメッセージ

2017年4月9日 10:00

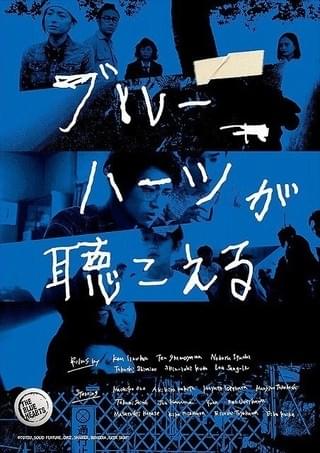

[映画.com ニュース] 日本音楽界を代表するバンド「THE BLUE HEARTS」が2015年に結成30周年を迎えたことをきっかけに、“人気監督×豪華俳優陣”によるセッションが実現した。同バンドの楽曲を自由な発想で映像化した短編映画6本が堪能できる「ブルーハーツが聴こえる」。企画に参加した李相日監督&豊川悦司は「1001のバイオリン」を題材に、東日本大震災の被害に遭ったある家族の物語を紡いだ。公開中止の危機に瀕しながらも、今年高らかにメロディを奏で始めた2人の共同作品は、色あせない魅力を放ち続ける「THE BLUE HEARTS」のごとく、不変的なメッセージを内包していた。(取材・文/編集部、写真/根田拓也)

「ブルーハーツが聴こえる」は、「1001のバイオリン」に加え、「ハンマー(48億のブルース)」(飯塚健監督×尾野真千子)、「人にやさしく」(下山天監督×市原隼人)、「ラブレター」(井口昇監督×斎藤工)、「少年の詩」(清水崇監督×優香)、「ジョウネツノバラ」(工藤伸一監督×永瀬正敏)で構成されたもの。各作を取りまとめていた製作幹事会社の運営が立ち行かなくなり、一時は公開中止の危機に陥ったが、クラウドファンディングでの資金援助が功を奏し、全国のスクリーンへと導かれた。

「『THE BLUE HEARTS』の曲は時代の変化に左右されず、時が経過しても古びない。映画化するという点に説得力があったんです」と語る李監督。その言葉通り、SFからコメディ、さらには恋愛ドラマまで、各作品のベクトルは全く異なる方向を向きながらも、物語の核にある「THE BLUE HEARTS」の不屈の魂は、完成から長い月日が経過しようとも、いまだに熱く燃えたぎっている。

「1001のバイオリン」は東日本大震災を契機に、東京に避難した福島第一原発の元作業員・達也(豊川)と家族をめぐる物語。避難から3年、煮え切らない思いを抱え続けていた達也が、作業員時代の後輩・安男(三浦貴大)との再会を機に、福島の家に置いてきてしまった飼い犬のタロウを現地で探し始める。「3.11」をきっかけとして人々に“諦め”の境地が蔓延してしまった現実、故郷を忘れられない達也と東京暮らしに慣れていく家族の対比的描写に心を激しくかき乱される。

達也と安男が福島でタロウを捜索するシークエンスは、実際に現地を訪れて撮影を敢行。震災以降、初めての来訪となった豊川は「想像を遥かに超えた場所。景色を眺めていると、足がすくむというか…その地に入るのが恐ろしく感じました」と衝撃を受けた。「三浦君とは空気と風、さらに匂いが全く違う点を話してましたね。土や建物、無機物、さらに人間や目に見える生き物以外の小さな有機物の匂いとはこういうものなのかと。福島の人々が直面している厳しい現実、その片鱗をダイレクトに感じていました」

被災者から借りた現地の家屋を演技の場として使用、さらにガイガーカウンターで放射線量を気にしながらカメラを回し続けることで、徹底したリアリティを追求した李監督。現地での撮影は「必然です」と迷いはなかった。「映画は架空の話ですが、現実から掘り起こされた物語ですから。達也やそのほかの登場人物のような方は、間違いなく実在している。別の空間で撮るという選択肢は最初からありませんでしたね」

その言葉に深く頷く豊川も、李監督の思いに共鳴して役づくりに臨んだ。「存命の人を演じる時と同じように、デリケートにアプローチしないといけないなという気持ちがありましたね。実際に被害に遭われた方たちが、この映画を見た時にどう感じるんだろう、どう思うんだろうということに対して、とても丁寧にやっていかないといけなかった」

14年の企画スタート時は震災から3年、そして今年6年の歳月を迎えた。李監督はどれだけ月日が経過しようとも「物語が伝えたい芯は変わらない」という。「震災の話でもありますが、この物語の大きなポイントは良心。それぞれが生きていく中で抱く良心は、世間の常識とぶつかることがあります。どこかで我慢しなくてはならないという空気があって、自分をそこに合わせていくと、自身の良心が窒息してしまう。今はどうやって自分の良心を守って、外と渡り合っていくかということが問われているんじゃないかと思うんです」

「見た人がどういう風に考えてくれるのか、とても優れた行間のある作品だと思う。だから、その行間を自分たちの考えで埋めていただきたいですね」と作品と対峙する者へメッセージを送る豊川。「THE BLUE HEARTS」、そして李監督&豊川の熱き魂が溶け合った本作は、見た者が心のうちに抱いた思いや感情が放つ“最後の音”によって完成するのだ。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント