【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】「ギターマダガスカル」

2015年6月21日 10:25

[映画.com ニュース]この映画は凄い! ど直球の本物の音楽映画だ。伝説のレゲエ映画「ロッカーズ」から、キューバ音楽を甦らせた「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」へとつながるような。音楽好きな人全員に見てもらいたい。

マダガスカル島の音楽という、今までほとんど触れたことのない世界だけど、冒頭の二つのシーンからノックアウトされて映画の中にひきこまれる。最初のシーンは小さな手こぎの漁船の上だ。青い海、白い帆、二人の漁師が手づくりのギターを奏でている。ベニヤ板の箱にネックを取り付けたような素朴な楽器だ。そして信じられないぐらいのきれいなハーモニーで歌う。「魚なんて獲れやしない これからどうするんだ でもどうにかなるさ これが俺たちヴェズ族さ」

二つ目のシーンは、スラムに近いような街。共同トイレと水場のそば、使い古したぞうきんが干してあるような一角で、若者二人が手づくりギターをかき鳴らしている。そこにミュージシャンのトミノが加わり、「ナタリーは気まぐれ女なのさ」と歌いはじめる。「ロッカーズ」の冒頭、ジャマイカのキングストンの裏通りで演奏してる強烈な映像を思い出す。

子供たちがトミノたちの歌を聴いている。細身の少女が水場にやってくる。「昼食の準備かい?」とトミノが聴く。「うん」とうなずく少女に、「故郷のステップをやっておくれよ」。彼女は恥ずかしそうに前に出て、そして超強烈なステップを一瞬だけ披露して、すぐに逃げて行ってしまう。

登場するミュージシャンたちは、みんな何かを探し、何かを求めて旅をしている。行く先々の土地で、まるで地面から湧き出てくるように音楽があり、沸き立つように人々が踊っている。赤茶けたような景色が多いのに、音楽が鳴り響きはじめたとたんに、風景は色でいっぱいになるように感じてしまう。

マダガスカルの音楽は、本作のタイトルにもあるようにギターなどの弦楽器が中心で、響きは美しく、日本人にもとても聞きやすい。

アフリカの南東部に位置するマダガスカル島は、昔からインド洋の重要な拠点だった。だからアフリカやアジア、アラビアの人々が入り混じり、文化も混淆されてきた。大昔から、グローバリゼーションを体現するような土地だったということなのだろう。グローバル化は文化を均一にすると批判する人も多いけれど、混淆(ミクスチャー)によって文化はこれほどまでに動的に変化し、華やかな彩りを持つのだということが、本作の「音」の数々を聴いていると実感させられる。

本作ではマダガスカルの音楽シーンから一歩踏み込んで、この島に息づいている死生観までをも描いて、私たちのこれからの生き方にもつながるような深みを与えている。こういう素晴らしい音楽映画を、日本人監督が日本映画として作ったということに、とても誇らしさを感じた。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

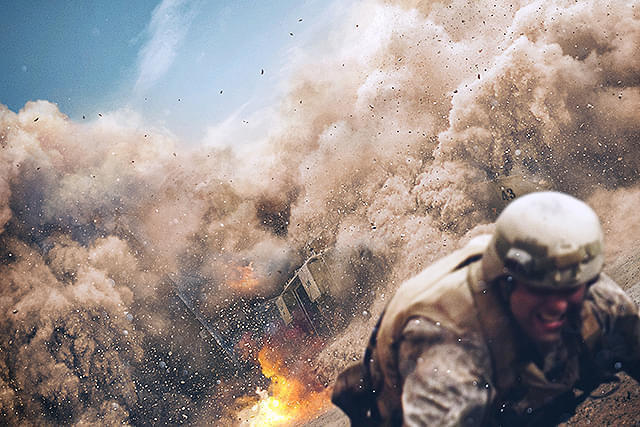

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!

【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃくちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント