気鋭の映画作家2人が文豪の原作に挑んだ「休暇」

2008年6月6日 12:00

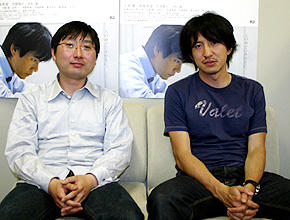

[映画.com ニュース] 「戦艦武蔵」「破獄」「魚影の群れ」などで知られる文豪・吉村昭の同名短編小説を映画化し、先行上映された山梨で大ヒットを記録した「休暇」が、いよいよ今週末より東京ほか全国で公開を迎える。小林薫、西島秀俊、大塚寧々、大杉漣といった豪華キャストが顔を揃えた本作について、門井肇監督と脚本の佐向大に話を聞いた。

本作は、新婚旅行のための1週間の有給休暇と引き換えに、死刑執行の「支え役(死刑執行補佐)」を志願して務めることになった中年刑務官・平井(小林薫)の葛藤を通して、命の尊さや家族の絆を描いた人間ドラマ。

今回、脚本を担当した佐向は「まだ楽園」(06)、監督の門井は「棚の隅」(07)で注目を集めている若手映画作家。お互いに、脚本のみ、監督のみでの仕事は初めてだったという2人は、それぞれのパートに分かれての仕事が新鮮だったと語る。「1人で監督・脚本の両方だったらどうしたらいいか、かなり迷っただろうし、キツかったと思います。それぞれ分担して考えられたから、なんとかなったというのはあるし、佐向の視点が入ったことで拡がりが出たのでは」(門井)、「最初、原作が原作なので、ある種の重さを感じたんですが、監督をやるわけじゃないし、脚本だけだったらなんとかなるかもという気持ちで引き受けたんですが、思った以上に大変でした」(佐向)

かなりのディスカッションを重ねて、シナリオを練り上げたという2人。最初はお互いの興味の方向が違っていたそうだが、推敲を重ねる段階でバランスをとって形を整えていったという。「僕は刑務官と死刑囚との関わり方、どちらかというと男同士のドラマに、監督は刑務官の家族を描くことに興味があったんですが、お互いに盛り込みすぎた箇所を削りながらバランスをとっていきました。普通、映画だと本筋(ストーリー)以外の部分は削られやすいんですが、監督は僕が書いたディテールを守ってくれました。結局、監督が細かい部分を一番理解していたんだと思います」と佐向は振り返る。

1人の人間が、死刑執行を遂行する刑務官という職務の重さと、結婚という一個人としての幸せを秤にかけて苦悩する姿を描いた本作。門井は「あくまで死刑はモチーフであって、テーマではない」と語るが、本作を見て、死刑について考えざるをえないのも確か。「世の中に刑務官という仕事があり、実際にそれを職業としている人がいる。時には執行にも携わるけれど、彼らも人間なんだということを、まず知ってもらいたいです。今、巷で死刑制度や陪審員制度が話題になってますが、彼ら刑務官という存在も踏まえた上で考えてもらいたいですね。今回僕は、あくまでフィクションとして、家族や、刑務官と死刑囚との関わりを描いたつもりですが、実際に死刑が増えたとき、刑務官という仕事がより多く生み出されることになるということを知らせる意味でも、この映画は意義があるかなと思っています」

「休暇」は6月7日より有楽町スバル座ほかにて全国ロードショー。

関連ニュース