愛を耕すひとのレビュー・感想・評価

全152件中、121~140件目を表示

愛に耕された素晴らしき名作‼️

マッツ・ミケルセンが、"開拓の英雄" と呼ばれた18世紀デンマークの退役軍人を熱演した開拓ドラマ‼️シネマスコープの広大な画面に映し出されるデンマークの美しくも壮厳な大自然‼️それに加えて今作はラブ・ストーリーであり、親子愛のドラマであり、リベンジものでもあり、当時の風俗が伺い知れる偉大な歴史映画でもあります‼️主人公の退役軍人ケーレン大尉は貴族の称号を得るため、デンマークの荒れ果てた土地ヒースを開拓するという無謀な挑戦をする事に。厳しい自然の脅威だけではなく、ヒースの所有権を主張する有力者デ・シンケルが様々な妨害工作を仕掛けてくる。そんなケーレンのもとにデ・シンケルの元から逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや、家族に見捨てられた少女アンマイ・ムスをはじめとする "愛を知らない者たち" が集まってくる・・・‼️最初はクールな軍人タイプだったケーレンが百姓となり、夫や父になっていく様を見事に演じたマッツ・ミケルセン‼️じゃがいも畑に頬ずりしながら発芽を待っている彼の表情はまるで「エデンの東」のジェームズ・ディーンみたい‼️デ・シンケルに夫を殺された後もケーレンのもとに残り、次第に愛情を深めていくアン・バーバラを、信念と力強さと美しさで体現したアマンダ・コリン‼️亡き夫の遺体に彼女がそっと触れるシーンの哀愁感‼️そしてデ・シンケルにまたがってトドメを刺し、返り血を浴びた彼女はサイコーに美しかった‼️そして素晴らしいカタルシスだった‼️肌の色が違うことで虐げられるアンマイ・ムス役のメリナ・ハグバーグちゃんの演技未経験とは思えない存在感、可愛らしさも必見‼️ケーレンを「小さなパパ」と呼ぶ彼女とケーレンの疑似親子関係は感動的‼️肌の色の違いだけで差別を受けるのは現代にも通じる差別問題の隠喩ですね‼️そんな三人をトリオにしたのも成功の要因で、三人の疑似親子関係が、この過酷な映画の内容にどこか微笑ましさを持たらしてると思います‼️そしてデ・シンケルを演じたシモネ・エンネビヤーグの冷徹で執念深い、見事なモンスター悪役ぶり‼️そしてデ・シンケルの婚約者ながら、ケーレンに惹かれるエレルを演じるクリスティン・クヤトゥ・ソープ‼️脇の扱いではあるんですが、エレルとケーレンのやりとりにも愛がありましたよね‼️そして終盤で三人の親子がバラバラになってしまう‼️入植者たちの要望でムスを手離すことになり、デ・シンケルを殺したアン・バーバラは刑務所行き‼️しかしケーレンはムスを修道院へ迎えに行き、二人での10数年の生活の末、ムスは新たなる家族を作り、ケーレンの元を旅立っていく‼️そしてラスト、貴族の称号を捨ててまでケーレンがやり遂げようとする事‼️それは命の恩人であり、奴隷刑務所へ移送されるアン・バーバラを助け出す事‼️それを決意した食事の席でのケーレンの涙ぐんだ表情‼️ホントにマッツ・ミケルセンは素敵だなぁ、カッコいいです‼️そして助け出したアン・バーバラと二人で馬に乗るケーレンを捉えたラスト・ショット‼️多分二人は追われる立場になり、悲劇が待ち受けてるのかもしれないけど、それを微塵も感じさせない幸福感あふれる二人のラスト・カット‼️貴族の称号を手に入れる事しか考えてなかった男が、愛に耕され、愛を耕した奇跡の瞬間‼️スタッフの皆さん、キャストの皆さん、お見事でした‼️

庶子と愛

デンマーク語の原題“Bastarden”は庶子という意味。主人公は貴族と使用人のもとに生まれ、父親にも認知されず、多くは語らないが自らの出自を気にしており、貴族の称号を得るために荒地の開拓にすさまじいエネルギーをかけたり、たびたび国王の権威を正統性として強調し、身分という正統性に強いこだわりを見せる。

庶子の平民という軍人としても大尉がやっとで社会から認められにくい主人公と貴族社会からほとんど開拓不能と匙を投げられている過酷な自然環境の荒地、そして上級貴族の嫡子という出自の正統性だけで領地を世襲して暴君として振る舞う主人公の力を削ごうとあらゆる残忍な手を使う領主。これらのコントラストが、過酷な環境で同じように放浪してきた人々と協力して荒地を開拓しようとする主人公たちの物語を際ただせている。

主人公は、身分という社会的正統性によって認められることを行動のエネルギーとしているが、彼は出自から家族との愛情のようなものをおそらく知らないのかもしれない。故に邦題の「愛を耕すひと」というのは、最後まで視聴すると中々気の利いたタイトルだと思った。

ヨーロッパの映画としては、盛り上がる構成のエンタメ色もけっこう強い映画なのだが、ハリウッドや邦画の大作にありがちなセリフで説明してしまうのではなく、微妙な仕草でシナリオが表現されているのは、いい意味でヨーロッパ映画らしいと思った。

むしろ「人の無情さ」が前に出た映画

帰って来てからもずっと考えていて、何度かこのレビューも書き直している。

原題の「Bastarden」は訳すと「庶子」いわゆる私生児ということらしい。

なるほど、主人公ケーレンは私生児だし、アン・バーバラは領主に暴行されて逃亡中、アンマイ・ムスは親も分からず邪魔モノ扱いされている。

どこか似通った存在で、世の中に否定された人々が、居場所を求めて肩を寄せあって必死に生きていく姿を描いた作品。

荒涼とした大地にまさにへばり付く様にして、「新たな繁栄」の萌芽を求める主人公ケーレン。

それを良く思わない領主からの嫌がらせにも屈しない彼の強い信念と、それに関わった人たちとのドラマ。

物語としては非常にシンプルで分かりやすい。

寒々しい曇天の荒野の味わいもいい。

マッツ・ミケルセンの抑制された演技も決して悪くない。

ただなぁ。

すごく雑にまとめると「最後まで悲しい昔話」。

私がこの時代の彼らの習俗や価値観、メンタリティをよく知らないってのはある。敵役の(デ)シンケルが相対的にものすごい悪役だから、他が目立たないってこともあるんだけど、やっぱり登場人物がみんな、良くも悪くも「身勝手」に感じられてしょうがなかった。

タイトル「愛を耕すひと」ってあるけど、「荒れ地を耕すことと上手くかけてみましたけど」みたいな、浅薄な感じが強い。ホントに愛、耕してますか?これ。

最後にはケーレンはあれほど求めた貴族の位も捨て、愛した女性を取り戻して世を捨てる…というのも、物語全体の色合いと違和感がある。

私は、この物語の中ではずっと、主人公でさえも「その瞬間の実利」のために他人を使っている様にさえ見えた。

解決もいわば「暴力」に依存する部分も多くて、もちろん時代を考えれば否定できないし、映画的なカタルシスもあるが、結果として人と人との繋がりや愛情というより、「人の無情さ」が際立つ映画に見えてしまった。

むしろ「『愛』って、なに?」という作品として私は受け止めたんだが、どーだろう。

孤独を抱えてるひと必見!私的本年度ベスト1!(多分)

前々からチラシで気にはなってた作品ですが、まさかこんなに内容のある映画だったとは!

はっきり言って想像以上の作品でした。

主演マッツ・ミケルセン。この人の演技が本当に素晴らしい。セリフではなく瞳で演技をするといった感じで、寡黙な男なのにどういう男なのかすごく伝わってくる。ちなみに「007カジノ・ロワイヤル」(06)の悪役でブレイクしたそうなのですが、私の記憶にはなかったです(^_^;)

監督ニコライ・アーセル。作品を見るのは初めてでしたが、この作品を見て他の作品にも興味が沸きました。

デンマークの原題はBastardenで私生児を意味し、主人公のルドヴィ・ケーレンが地主とその使用人との間に生まれた子供であることに由来しているそうです。

日本の邦題「愛を耕すひと」はなんだか、ちょっと違うような気がしました。

そんな甘っちょろいタイトルではだめだと思います(笑)

壮大な一大叙事詩なんですから。

ストーリーは18世紀のデンマーク、退役軍人であるケーレン大尉は貴族の称号を懸けて不毛の地の開墾に取り組む。それを知った地元の有力者シンケルは自分のものとしている領土が開墾され自らの力が衰退することを恐れ、あの手この手でケーレンを妨害し追い払おうとする。ケーレン大尉のもとにはシンケルのもとから逃げ出した使用人アン・バーバラとその夫が開墾を手伝っていたのだが、ある時夫はシンケルに捕らえられケーレン大尉の前で熱湯をかけられ殺されてしまう。。。

アン・バーバラ夫人、そしてケーレン大尉の家に盗みに入るが捕らえられたタターラ人少女アンマイ・ムスとの3人での奇妙な共同生活が始まる。それはつかの間の幸せな時間でもあった。厳しい自然と闘いながらついにジャガイモの収穫に成功し、入植者たちがやってくるのだが、シンケルは囚人たちを利用して彼らを襲撃させ、二人の入植者の命まで奪ってしまう。

怒りに火がついたケーレン大尉は軍隊経験のある入植者とともに、先手を打って囚人たちが潜む場所を襲撃することを提案するが、交換条件として不吉だという理由でタターラ人少女アンマイ・ムスを追放するよう言われ、ケーレン大尉はやむなく従ってしまうのだった。。。

そして、囚人たちの居場所をシンケルの婚約者エレルから聞かされたケーレン大尉は軍人あがりの入植者たちと共に囚人たちを襲撃し皆殺しにしてしまうが、シンケルの手下に見られてしまう。

このことで一気に立場が悪くなったケーレン大尉はついにシンケルに捕らえられ、殺されそうになるのだが…。

ここからのエレルとアン・バーバラ夫人のタッグを組んだ女性たちの活躍にカタルシスを感じます。しかし、当然のことながらアン・バーバラは捕らえられてしまう。。。

そして入植者たちは去り、再び一人になったケーレン大尉は自らの過ちに気づきアンマイ・ムスを迎えにいく。

月日は流れ貴族の称号を手に入れたケーレン大尉の助命嘆願書にもかかわらずアン・バーバラは奴隷収容所への移送が決まる。

娘同然のアンマイ・ムスの手に入れた幸せを見届け温かく送り出し、ひとりになったケーレン大尉はひとつの決心をする。それは苦労して手に入れた貴族の称号を捨ててまでもやりとげねばならない男の決断であった。。。

もっと静かな映画かなと鑑賞する前は思っていたのですが、大河ドラマのような波乱万丈なケーレン大尉の物語で良い意味で大きく裏切られました。

本当に大切なものとは何か、大自然の中でケーレン大尉の権力に決して屈しない姿と変化していく心情に共感し深く胸打たれました。ラストシーンは敢えて具体的に描写せず、結果と希望を感じさせるショットで終わったのが良かったです。久々に映画らしい映画を見たなあと思いました。個人的に2月にして本年度ナンバー1作品ではないかと思えるほど超お薦め作品です。

かなり暗く重苦しい物語だが、感動的な展開もあった。

北欧の不毛の荒野を開拓するだけでも困難をきわめるというのに、冷酷非道な領主の妨害まで入るというのだから、そりゃもう大変なんてもんじゃない。

暗く重苦しい物語で気が滅入る映画だったが、気に入った展開もあった。

1番気に入ったのは、途中から3人が家族になっていく所で、とても良いと思った。

また終盤、ケーレン大尉が貴族の称号と領地を捨て、バーバラと生きる事にした展開も良かった。

最後は2人が馬に乗った海辺の場面で終わって、取りあえずハッピーエンド。

権力に屈しない

マッツの表情が良い

退役軍人であるルドヴィ・ケーレン大尉が荒野の開拓に名乗りをあげ、有力者の仕打ちに遭いながらも希望を捨てずに立ち向かっていくというストーリーです。

協力を仰ぐためにタタール人に勲章を渡すシーンがありましたが、どれだけの重みがあるものなのでしょうか。そこまでしてケーレンが開拓を進めた理由は貴族の称号だけなのか…考えてしまいました。

明るい方向に向かうと思っていたけれど…違いました。民族を超えて家族同然になれたアンマイ・ムスちゃんはあっさり離れて行ってしまったけれど、幸せになっていることを願います。

愛を耕すひとというよりは

18世紀デンマーク開拓史で実在した退役軍人の活躍を描いた歴史ドラマ。

物語は主人公ケーレンの幾つかの闘いを描いている。

荒地を支配下に置きたい残虐地方領主との血みどろの闘い。荒地開墾による自然との闘い。当時の封建社会の身分・出自や偏見との闘い。家族を守る闘い。錦の御旗だけで有力な後ろ盾も無い不器用なケーレンは、いずれにもかなり苦戦するのだ。

これらの闘いがまさに怒涛のように主人公を襲い、127分尺が長く感じた程、各々の闘いが確り描かれ、お腹いっぱいになった。

ケーレンは、最初は出自を覆す為に野心に燃え、気位貴族だったが、困難に直面する度に、最初は距離を置いていた未亡人と親から見捨てられた少女とも、家族にも似た関係へ変化していく。特に少女の健気さは観る者をホッとさせる。

鑑賞後感想は、正直言うとちょっとひんやりとしている。本作は一流の歴史ドラマだが、当時の封建社会の厳しさと残虐領主のせいで、現代人目線からは救いの無い展開が、映画のエンタメ性を下げていると感じた。邦題の愛を耕すひと、というホワッとしたタイトルより、原題Bastardenの殺伐感の方が腑に落ちるかもしれない。

この世的な栄達ばかりを求めていた男が、模擬家族と触れあうなかで心の潤いを取り戻し、そうではない人生の価値に気づく話なのです。

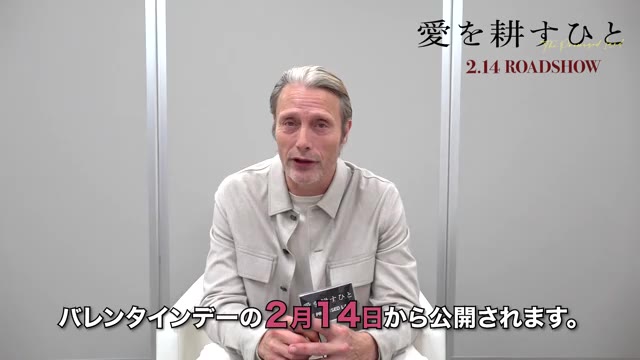

マッツ・ミケルセンが母国デンマーク開拓史の英雄を演じた歴史ドラマ。デンマークの作家イダ・ジェッセンが史実に基づいて執筆した小説を原作に、「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮」でもミケルセンとタッグを組んだニコライ・アーセル監督がメガホンをとり、ミケルセンとは長い付き合いの監督で、風変わりな物語が得意のアナス・トマス・イェンセンが脚本に参加しています。そのためか、本作も一筋縄ではいかない仕上がりとなっています。デンマークのアカデミー賞たるロバート賞で作品賞、主演男優賞など9部門を受賞しました。

●ストーリー

1755年デンマーク。貧窮にあえぐ退役軍人ルドヴィ・ケーレン大尉(マッツ・ミケルセン)は、ユトランド半島の荒野の開拓に名乗りをあげます。見返りとして、貴族の称号の特権を宮廷に要求するつもりでした。

その土地は全くの不毛の大地。草木も乏しく、わずかな下草は土ごと凍りついています。暖かくなればマシになるかと思われましたが、大雨が虚しく地面を荒らし、とても肥沃な改良は望めそうにないのです。

そんな不毛な地を望むなど無謀にもほどがあると他の貴族たちは半ば呆れ、半ば見放していました。

それでもついに努力が実ったのか、土壌に改善の兆しがみられます。そこに牧師アントン(グスタフ・リン)の紹介で、良い人材がいるとして紹介されたのが、小作農民のヨハネス・エリクセンとその妻アン・バーバラ(アマンダ・コリン)でした。この若夫婦はワケあって以前の雇用主から逃げ、隠れていたのです。

ある夜中、アンマイ・ムス(メリナ・ハグバーグ)という少女が盗みに入ります。少数民族ロマ(蔑称タタール人)の出自の子のようです。どうやら近くにロマのキャンプがあるようでした。

そんな中、近くのハルド荘園の地方判事であり、このケーレンのいる荒野の所有権を独占しようとしている地主であるフレデリック・デ・シンケル(シモン・ベンネビヤーグ)が、ケーレンの耕作の話を聞きつけます。ケーレンが成功する保証は全くないとしても、自分のあずかり知らぬところでそんなことを勝手にされるのことに、腹の虫が収まらなかったのです。彼はサイコパスのような冷血漢で手段を選ばない人間でした。そしてケーレンを妨害するために嫌がらせを行い、それは非道な暴力にまで発展していきます。

ケーレンは自然の脅威とデ・シンケルの非道な仕打ちに抗いながら、シンケルに夫を殺されたアン・バーバラとケーレンの元に身を寄せてきた少女アンマイとの共同生活によって、まるで家族同然のような生活を過ごすことになります。それはケーレンの頑なに閉ざした心に変化が芽生えてゆくことに…。最後にそれぞれが見えた希望とは?

●解説

『愛を耕すひと』の英題は「The Promised Land」で、オリジナルのデンマーク語のタイトルは「Bastarden」です。これは「私生児」を意味しており、主人公のルドヴィ・ケーレンが地主とその女中の間に生まれた私生児であったことに由来しています。

彼が貴族の身分に執着したのも、自らの出生が原因でした。なので損得抜きにして、がむしゃらに誰もが不可能と思っていた荒野の開拓に取り組んだのでした。

ケーレンは、そんな過酷なことに自分を追い詰めていく無感情で、孤独なストイックに徹した人物でした。

そんな彼が、アンマイという差別された民族の少女を囲い込み、未亡人となったアン・バーバラと関係を持ってしまう展開は、貴族になるという目標とは真逆の選択をしてしまうのです。貴族になりたいのなら、ケーレンに恋する、シンケル邸に身を寄せる令嬢エレル(クリスティン・クヤトゥ・ソープ)を妻に迎えた方が有利だったでしょう。

けれども、あの開拓の人生の中で、ケーレンは最終的にはそこに価値を感じなくなっていきます。本当に自分がなりたかったのは貴族ではないということ。出生のコンプレックスから、この世的な栄達ばかりを求めていた男が、模擬家族と触れあうなかで心の潤いを取り戻し、そうではない人生の価値に気づく話なのです。出自や身分を超えて慈愛を抱いていく展開が面白いところ。

荒野を覆いつくす冷たい氷がやがて溶けていくかのような、繊細なニュアンスで内面の変化を伝えるミケルセンの演技はさすがです。言葉以上に多くを物語る豊かな表情ひとつひとつに誰もが息をのみ魅了されることでしょう。

●感想

後半はさらなる残酷な試練が降りかかり、過ちを犯したケーレンは失意のどん底に突き落とされていきます。登場人物の狂気や怨念が、血生臭い殺りくと復讐を招き寄せるストーリー展開には愕然としました。甘さや感傷は一切ありません。ゆえに、最後のかすかな希望に胸を打たれたのです。

鑑賞動機:ただひたすらにマッツ10割

子供の頃に、ユトランド半島の荒地を開拓する話を読んだことがある。マッツのことだったのか!(違います)

寡黙な人物ではあるものの、色々と思うところがあるのは観て取れる。矜持や野望と愛情の狭間で揺れ動くマッツ…。汗まみれ泥まみれついには血まみれのマッツ…。

悪役の小物感が強い割に、作を弄したり懐柔しようとしたり、押し引き緩急つけてくるのやらしいが、それも結局は受け手となるマッツあってこそ。マッツ以外見どころに欠けるのが難点かな。

マッツを称して「北欧の至宝」って言うけれど、全く違うと思う。マッツはさあ…「世界の至宝」でしょ?

血塗られた開拓史

【”不撓不屈の男、荒地と愛を開拓する。”今作は北欧の至宝マッツ・ミケルセンの喜怒哀楽を僅かな眼の動きで表現する演技の凄さと、他の俳優達の演技も見応え充分な重厚なデンマーク歴史映画の逸品である。】

■1755年。異国ドイツで大尉にまで昇進したルドヴィ・ケーレン(マッツ・ミケルセン)がデンマークに帰国し、国王の愚かしき取り巻き貴族たちに、荒地(ヒース)開拓を求め、許可される。そして、荒地開拓に成功した暁には、貴族の称号を求めるのである。

独り、荒地開拓をするケーレン。だが、そこに愚かしき領主フレデリック・シンケル(シモン・ベンネミヤーグ)の元から逃げて来た使用人夫婦や、黒い肌をした女の子アンマイ・ムスが集うのである。

◆感想

・一言で言えば、今作は重厚なるデンマーク歴史大作である。ルドヴィ・ケーレンが貧しい出自ながら、愚かしき領主フレデリック・シンケルに対し、卑下する事一切なく対等に会話する姿が、小気味よい。

彼は、偏見や差別に敢然と立ち向かって行くのである。

・器の小さいフレデリック・シンケルを演じるシモン・ベンネミヤーグの、金と地位でなんでもなるという尊大な態度と、それを軽蔑する一応婚約者のエレルを自分のものにしたいという屈託した狂的な姿を演じる様が凄い。ルドヴィ・ケーレンが開拓する国王領をあくまで自分の領地と言い張り、様々な嫌がらせを酒を呷りながら行う猜疑心と嫉妬心に駆られた姿は、胸が悪くなる。が、悪役のキャラが立っている映画は、面白いのである。

- シンケルが逃げ出した使用人夫婦の夫を捕まえ、熱湯を何度も掛けて殺害するシーンや、エレルが自分の意にならない時は、彼女の侍女を窓から突き落とすシーン。ー

・夫を殺された、且つてシンケルに乱暴されていた使用人の妻アン・バーバラ(アマンダ・コリン)が、徐々にルドヴィ・ケーレンに心を開いて行くシーンの流れの描き方も巧い。アンマイ・ムスが病気になった時に、たった一匹の山羊を殺してスープを飲ませるケーレンの姿と、それにより回復したアンマイ・ムスの姿を見たアン・バーバラ。そして、三人は”家族”になるのである。

・ケーレンがドイツから持ち帰ったジャガイモを土の質を調べて畑にした土地に生め、漸く芽が出るシーンは、希望と歓喜の瞬間である。だが、この物語はそれでは終わらない。王に認められ、開拓団がドイツから入居して来るも、執拗なフレデリック・シンケルの嫌がらせは終わらない。彼が雇った囚人たちに、家畜を殺され、それによりやって来た狼により、開拓団の女性二人が亡くなり、開拓団の男達は黒い肌をした女の子アンマイ・ムスを”不吉だ”と言い、放逐を求めるシーン。ケーレンは苦渋の選択をし、囚人たちに復讐を果たすのである。

だが、フレデリック・シンケルの配下の男は再び、やって来て止めようとしたケーレンを常に支えて来た神父アントンを撃ち殺すのである。

ー このシーンでの、アンマイ・ムスが荷車に乗せられて、孤児院に連れていかれるシーンは哀しいが、このシーンが後半に効いてくるのである。

又、神父アントンの毅然とした崇高な姿や、神父アントンの仇を打つケーレンの姿が沁みてしまうのである。-

■アン・バーバラが”もう、戻らない。”というメモを残し、再びシンケルの屋敷で働くシーン。ケーレンが囚人たちに復讐した際に、高貴な者も手に掛けたため、シンケルに捕らえられ鞭打たれ絶対絶命の時に、エレルとアン・バーバラの連係プレイによりシンケルに痺れ薬を入れたワインを飲ませ、アン・バーバラが夫の仇を取るシーンは、実に爽やかであった。だが、アン・バーバラはその為に捕らえられてしまうのである。

そして、ケーレンは孤児院に預けたアンマイ・ムスを”あの時の判断は間違いだった・・。”と詫び、再び迎えるのである。アンマイ・ムスがケーレンの胸に飛びつく様は、沁みる。

■数年後、大きくなったアンマイ・ムスは、修繕の仕事でやって来たジプシーの青年と恋に落ち、ジプシーたちと共に旅立つ。

独りになったケーレンは、何度もアン・バーバラの嘆願書を出すが、全て拒絶されている。そして、彼の元に昔から彼に便宜を図って来た男が、アン・バーバラがコペンハーゲンの過酷な刑務所に移送されることを告げると、ケーレンは漸く手にした国王からの貴族の称号を認める手紙を残し、アン・バーバラを救出し、彼女がずっと行きたがっていた海に、助けた彼女を馬に乗せて行くのである。

<今作は、北欧の至宝マッツ・ミケルセンの喜怒哀楽を僅かな眼の動きだけで表現する凄さと、他の俳優達の演技も見応え充分な、重厚なるデンマーク歴史映画の逸品なのである。>

人並みで十分に満ち足りている

孤独な王様

耕されたのは主人公の心ですね。

寡黙な元軍人の主人公が意地と反骨心で不毛の荒野を耕す話だが、結局、耕されたのはその本人の心だった、ということですかね。

決意を持って復讐を成し遂げるアン・バーバラがカッコいいですね。返り血にまみれる姿はその決意を表しています。

大作で、見応えもあるよい映画です。

現代の目線から見ると主人公の動機に共感ができにくいところが、個人的にはマイナス0.5点です。とはいえ、見て損のない映画であることは確か。

封建制度

ついこの前見た太陽と桃...に出てきたスペインそしてフランスは意外にも食料自給率が100%だと聞いてびっくり しかし同じヨーロッパでもデンマークがまさかそれ程荒涼としていてやせた土地だったとは知りませんでした そしてサディスティックな領主様と酷使される労働者、南部🇺🇸の綿花畑みたいで昔はどの国でもそう変わらないのかなと思った

登場人物は全員実在しているのか、また劇中起きた事もすべて事実なのかは分かりませんが、マッツ・ミケルセン演じる土地ガチャや嫌がらせに屈せず、苦労して育てたジャガイモ畑には胸が熱くなりました 恵まれない環境で、物事をゼロから始めるには不屈の精神が必要なのだ

良い作品だったけど結末だけモヤった

結末だけ、本当に結末だけ、主人公の動機が本当に理解できなくてモヤモヤした、、

10数年掛けたであろう野望をようやく叶えた矢先、娘(同然に育てた子)が独立して1人で孤独感に押し込まれたから、やっぱ全てを投げ捨てて自分を助けた恩人のアンを脱獄させるくだり…

なんか動機がそこだけ「1人で寂しいから」に見えて主人公が一気に自己中に見えたんだよね…

なんでこんなモヤモヤしたんだろうって自分の中で整理したくて殴り書きだけど、

1.そもそも命の恩人であるアンを助い出したいのならいつでも出来たのに、タイミングが娘が独り立ちした何年も後。その間アンはずっと投獄さてれていた。

そこは娘を一度送り出したのと同じ理由で、命の恩人を救いたいより、土地開発を優先してただろう。

2.仮に娘が独立しなかったら、アンを助けに行ったのか?

3.アンの釈放を求めた時はまだ農民扱いだから取り扱って貰えなかったけど、貴族になったのならもっと特権を使えたじゃ無いのか。(奴隷にされるタイムリミットはあっただろうけど、話を聞かされるタイミングは娘の独立前だから、そこも彼女が独立して無かったら助けに行ってないのでは)。

4.結局娘にも何も残せないよね…遊牧民?とこの先結婚したとして、貴族の称号があるならもし何かあった時も助けてやれたじゃないのか。娘の人種問題もこの先何かしら打ち当たるのだろうから、そこも貴族として助けてやれたのじゃないか。後娘が帰郷した時に誰も残ってない…

5.物語冒頭よりも更に一文無しになっててこの先アンとどうやっていくの?

6.1を踏まえてだけど、アンを助けたいの理由も見えない。「命の恩人だから」ならもっと早くに助けて、娘と家族同然に3人で暮らす世界もあった。「愛する女だから」にも見えない(貴族の娘にも気があったように読めた)。ただ「1人で寂しいから」にしか行動原理が読めなかった…

ここまでで衝動的な描写もあるけど、行動原理がしっかり読める主人公だったから、ラストだけ急に短絡的で後先何も考えてない感じがした。

1時間20分は良い映画だったのに最後の2分で全部ひっくり返された気分。

やっと手に入れた称号も何の役にも立たず、それにより命を絶たれたアンの元夫の命も報われず…

因みに実話の方は貴族になってその土地で寿命を迎えたらしい。

ただ1時間20分は本当に良い映画だったのよ。

構成も人物描写もとても丁寧で、情景と心情が上手くマッチングした撮り方してるし、各登場人物に移入出来る作りだった。

マッツが短髪でイケメンでHANNIBAL再来並みに人を家畜のように殺めて馬乗りで人をぶん殴って頭をぶたれて跪きで縛られて髪を掴まれて鞭打ちされて地下牢に物のように放り投げられて惨めに泣き叫ぶあたりも置いといて。

複雑な人間ケーレンはマッツしか演じることができない

頑固で軍人魂が体と生活に染み込んでいるケーレンは、全くもって開墾不可能な国王の所有地ヒースの開拓をし成功したあかつきには貴族の称号を得たいと願い出る。肥沃とは程遠い、ただただ広大な北の寒々しい土地。見ただけで倒れそうな、不毛を絵に描いたような大地だ。軍人の前は庭師だったケーレンはたった一人であちこちで地面を掘って土の様子を見る。やっと黒いほっこりした土を見つけるが大地そのものがやっぱり広すぎて倒れそうになった。

何度も倒れそうになった私は、マッツ演じるケーレンが頑固で冷徹一辺倒でないことにだんだんと気がつく。誠実で嘘を言わない。人を見る目がある。若い成り上がり貴族からの嫌がらせも邪魔も拷問も耐え抜く。その姿に使用人のアン・バーバラとダメ貴族のいとこで婚約者とされているエレルはケーレンを助ける。二人ともケーレンを愛しているが対立せず協力するところがいい。

ケーレンは冒頭でタタール人の少女アンマイ・ムスに既に出会っている。肌が浅黒いのは不吉だとドイツ人入植者に忌避されて仕方なく彼女を修道院に入れ、その後彼女を引き取りに行くという何回かの別離と再会を経て、ケーレンは彼女の「小さいパパ」となる。ケーレンの開墾と測量を手伝うアンマイ・ムスとの出会いはケーレンを確実に変えた。もともと備えていた優しさと愛がケーレンの中でほっとしながら花開いたようだった。セリフ少なく、以上のことをマッツは表情と目で説得力もって表現した。

この映画を見ていて、ドイツの作家クライストの小説「ミヒャエル・コールハース」を思い出さざるを得なかった。そのコールハースをマッツが演じた映画があるようだがまだ見ていない。見なくては!

おまけ

1)ドイツ人は「ジャガイモ食い」であると自虐的に表現したり言われたりする。でもどの国にもジャガイモを使った美味しい料理がある。この映画でもジャガイモとドイツ人の入植者が大きな役割を果たしている。

2)この映画では大尉としての退職軍人で年金(18世紀にも年金あったのか!軍人だから?)を開墾に使うマッツ。Netflix配信「Polar」でマッツはあと1週間で定年を迎え退職金を貰えるはずの殺し屋。マッツの実年齢と近い設定が面白い。両方の映画にマッツが老眼鏡をかけるシーンがある。とても好きな箇所だ。

マッツに耕せないものはない!北欧の荒野と観客の心をマッツ・ファミリーが力強く豊かにするエピック

今度のマッツは、開拓不可能な荒野開拓ミッション!"王の家"で見捨てられた人々が身を寄せ合う反骨の ― そして18世紀でありながらまさかの ― 疑似家族モノ。

成功した際の見返りとして貴族の称号と引き換えに、大尉が年金から自腹をきって開墾の命を名乗り出る。つまり、アクション映画おなじみ設定「伝説の〜」系な元軍人の余生(眠れるライオンを起こすな!←前フリ)からの、疑似家族からの、そして娘が嫁ぐ小津作品?そんな彼に、「人生はカオス」を口癖モットーに人の命を屁とも思わず平気で人生をブチ壊す横暴で報いを受けるべき有力者が、妨害工作の横槍を執拗に入れてくるストレスフル不愉快指数な展開が続く。中でも熱湯のシーン、本当に耐え難かった…。

映画は対立と障壁=葛藤があってこそ、より豊かになる!『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』『特捜部Q』シリーズ脚本家ニコライ・アーセル監督 ✕ 我らが"北欧の至宝"マッツ・ミケルセン主演 = 『ロイヤル・アフェア』コンビ( & マッツ作品おなじみアナス・トマス・イェンセン共同脚本)による壮大かつ雄弁な本作は、マッツのフィルモグラフィーとしては恐らく『偽りなき者』に次いでストレスフルな観賞体験で、気軽には見直せないタイプの作品であるが、一見の価値はたしかにある力強さだ。

言わんとすることはわかるけど、これ見よがしにクサい邦題はご愛嬌。それは家族を手放してまで叶えたい(叶える価値のある)夢か。…最後に彼がたどり着いた答えとは?マッツが観客に北欧の荒野を案内してくれ、最後には観客の心までも耕して豊かにしてしまう。

小さいパパ、お兄さん

「南方の子は不吉」

勝手に関連作品『愛を積むひと』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』

全152件中、121~140件目を表示