キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンのレビュー・感想・評価

全314件中、61~80件目を表示

インディアンの命は犬の命より軽い

この映画の伝えたいメッセージはこのセリフにあると思う。

終始一貫したメッセージとして強調されていたのが、インディアンの人権の軽視。

映画内では時代背景が省略されていたが、均等受益権、後見人制度などインディアンの苦悩・迫害の通史を学んでいないと、問題の深みには到達できないと思った。

この問題の根深さは現在にも至る人種主義の横行にも通じていると言える。

ただの暴力性に頼るだけでなく、それぞれの台詞を際立たせる脚本も素晴らしかった。

もっと短く、引きつけられる脚本と演出に出来たはずの金のかかった駄作

しっかり寝た土曜の昼の回だったにも関わらず、途中何度か寝ました。つまらなかった。

福田村事件のように、物凄い後味の悪さがあったとしても、怒りや悲しみと共に、これは知るべき史実だ、意義のある映画だと思えるはずの非常に良い企画だったにも関わらず、構成を考え抜くことを放棄した冗長で散漫な脚本がひどすぎる。

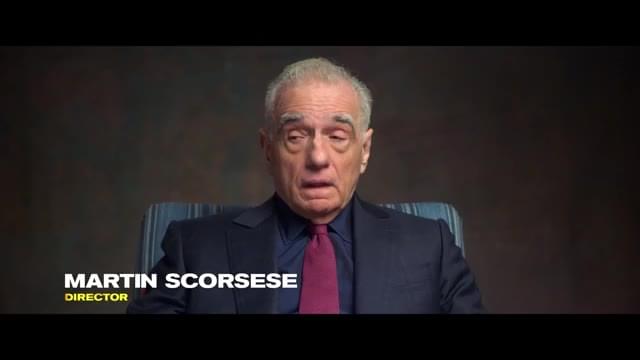

カットしてカットして必要なところしか残していないと言っていたスコセッシは、もはや観客に見せることを忘れ、自分の入れたいものは全部入れるという老害になってしまった。ゴッドファーザーのような大作にもなり得た企画がもったいなさ過ぎる。

白人の非道とオセージ族の哀切を縦軸、大物のヘイル(デニーロ)と小物で抗いきれないアーネスト(ディカプリオ)の対立を横軸にし、同じような迫害シーンを何度もだらだら繰り返さず、畳みかけるように描けば、2時間半程度でもっと濃い内容になったのではないか。ディテールも刑務所で被告人と証人が向かい合って牢に入れられてるとかあり得なくて興醒めだし、アーネストが署名した書面も登場シーンがなく、分からないまま。ラストのスコセッシが出てくるくだりも陳腐で見てられない。

先々週予約した映画館を間違えて、ムビチケを無駄にした本作だったけど、あれは見なくていいというお告げだったのかも。

206分チャレンジ

見応えたっぷりなスコセッシの大作、エンドロールの音に耳を澄まそう

名匠スコセッシの大作。とても見応えのある作品でした。

「見応えたっぷり」という表現は日本語としてはおかしいのかもしれないけれど、そんな言葉が頭に浮かびました。

この映画、たしかに長い。けれども、冗長さは感じなかった。必要だと思わせる、納得のいく長さだった。約3時間半、スクリーンに映し出された物語は吸引力を失わなかった。

本作の重要な要素は、「欲望」です。

人間は欲望によって成長もすれば、破滅もする……。

何度か登場する「蠅」は、欲望の対象に群がる人間たちの象徴であるとともに、欲望の犠牲となった者たちの死を連想させるためのメタファーでもあるのか。

そして、エンドロールの自然界の音が、やけにこころに響き、沁みました。何だかそれまでの長い物語が序文で、このエンドロールこそが本文ではないかという感じがしたほどです。

同じく人種問題を扱った『それでも夜は明ける』に似たムードと内容を予想して鑑賞したのですが、本作のほうがエンターテインメント性が強くあらわれており、陰惨・悲痛な出来事もその素材の一部になっている印象を受け、史実としての「重み」はだいぶん薄らいでいるように僕には見えました。

とはいえ、優れた作品にはちがいない。

欲をいうと、終盤にもう少しエモーショナルな盛りあがりと見せ場があってもよかったんじゃないかという気もしましたが、どうでしょう。

まあとにかく、名優たちの名演をたっぷりと堪能できた。それだけでも観る価値はじゅうぶんにありました。

追記

本作の予告編をはじめて見たときから「ひどいタイトルだなぁ」と思っていましたが、やっぱり何のひねりもないこの題名がベストなのかなぁ。

いや、でももうちょっと気の利いた邦題をつけられなかったのだろうか。『12 YEARS A SLAVE』を『それでも夜は明ける』としたように。『花殺し月の殺人』じゃ、お客さんは入らないだろうし。むずかしいところですね。

がっぷり組んだふたりの名優

混沌とした

ディカプリオといば苦境に合わされてひたすら困った顔してるの最大の特徴だと勝手に思っているので3時間以上に及ぶ対策でひたすら困り顔さらすのかな?って思ってたら思ってた以上に困り顔をさらしていた。とても満足。

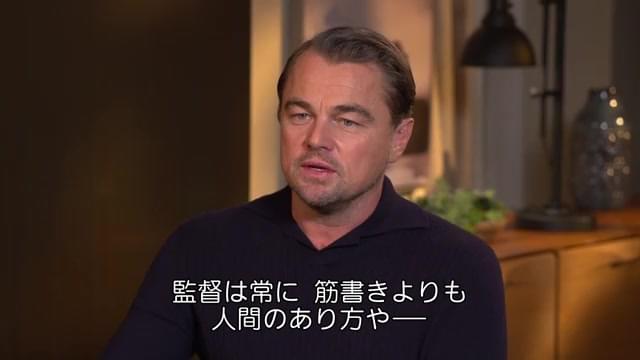

今作ディカプリオ演じるアーネストは先住民の土地でオイルマネーを受理するために糖尿病の妻を病死に見せかけて殺害し保険金得ようとしている真っ黒な悪人なのだが

何故か見ていて彼が憎めない。

何故なら彼の本心に偽りがないからだろう。

保険金が欲しいかと聞かれれば迷いなくウンと首を振るだろうし、妻を愛してるかと聞かれば迷いなくウンと答える。良くも悪くも裏表がない人間。

妻を愛する気持ちと虐殺の命令者である叔父に逆らえない気持ちで板挟みになり自分で毒を盛っておいて妻を看病するという矛盾の行為を行う。

傍から見れば狂人だが彼の心に偽りはない。

妻を愛したいという欲求と叔父逆らえないという保身と金がほしいという欲望。すべて同時に存在しすべて行動に移しているだからアーネストは序盤ちょっと過ぎた辺りから常に余裕がなくて悪人だがとても人間らしく見える。

元々FBI捜査官の設定でオセージ族不審死の謎を暴く話からオセージ族視点からみないとダメだろってことでディカプリオはこの配役になったが白人側の傲慢な差別意識とオセージ側の文化や心情を写しにはこれ程適した役はないと思う。

凶悪

宗教映画ではありませんが、信仰についての映画でした。

信じるもの、信じる人の危うさ、それでも信じる力の強さ。歪んだ信仰は人の目を曇らせる。曇った目でしか世界を見られない人たちの物語だと思いました。

予告見た時点ではディカプリオのオーバー演技が気になりましたが、やっぱりそんなことはなく本当にそういう人にしか見えませんでした。すごい。

アメリカ創世の話ではありませんが、アメリカってこういう国だよねという、スコセッシのアメリカ論をじっくり堪能した3時間半だったと思います。

ただ、とっても斬新かつ滑稽なエピローグがあるのですが、エピローグをあの形にした意味を、エンドロールの音を聴くうちにストンと腑に落ちて、スコセッシの「表現」に対する飽くなき実験にただただ脱帽するしかないと思いました。

インシュリン

長い…

3時間半などなんのその!

なにしろ3時間半という長丁場に備えて、前夜より飲食を絶って臨むという、あたかも内視鏡検査を受けるかのような覚悟を持っての鑑賞でございました。

わりと淡々とした進行でアクションも抑え気味なので、退屈しそうな感じですが、丁寧に作り上げたセンスが光る画面の連続、編集の妙、見事な音楽、そしてもちろん役者揃いのアンサンブル。

重苦しい雰囲気を過不足なく描く力量はさすがの職人監督です。

そんなこんなで退屈どころか良質の長編小説を読み切ったような満足感にひたることができました。

ただひとつ、エピローグの演出は面白くはありましたが、本編の雰囲気にはそぐわないような気がしました。監督本人が出演するほどですから思い入れはあるのでしょうがね。

結論を申しますと、3時間半など恐れるなかれ!と、あいなります。

内容が攻めすぎてて最高

スコセッシ作品の中でもトップクラスの完成度

軽く見れる作品ではないが、見ごたえは今年一番だと思う。

食事に例えると高級レストランのディナーだ。

定食やで食べたい観客は長さに辟易するだろう。

だた、その分ストーリーのち密さ、演技の意味など様々な点で余韻が長続きする。

因みに私はしばらく気分がいい意味で悪くなりました。

ハエとラストシーン、キングとモリーなど多くの印象的なシーンがある。

ネタばれになるのでが、ハエについては鑑賞後意味を調べてみることをお勧めします。以外と解釈が広がりました。

最後のシーンは完全に自分たちがこれをネタにどれだけ楽しんだり、利用したりしたかを伝えにきてきましたね。カメラワークと音響的に自己批判も多少してる気がしました。

感服しました。

大作然とした作品

フラワームーン

幸いにして映画作品として俯瞰でみえているけど

あーゆうアーネストみたく天然で純粋なおバカっているな。

自分という個が希薄なぶん流されるまま何でもやってしまう怖さ。

犯罪に加担してると自覚しながらその自分に蓋して、目の前の幸せや享楽でそれを誤魔化すひと…

半径1メートル?くらいしか見えていない、愛らしく哀しき犠牲者にうつった。

遠目から眺めてる分には良いが近寄りたくはない。

さながら闇バイトのぬかるみにはまっていく人か

相続で揉めて一家離散なんて話はよく聞く

兄弟は他人の始まりっていう慣用句は真実かもしれない。

しかし血は水よりも濃いってのも真だし…

だから権謀術数、私欲で狡猾に周囲を陥れていくヘイルだが、甥御の娘の死を一緒に嘆いている(と思いたい)姿には、なかなか勧善懲悪な作品ではみられない可笑しみを感じた。

アーネスト、ヘイルそしてモリーも含め、人の機微というか明暗というか表裏というか自己矛盾といか、をまるごと描いていて印象深かった。

親子や夫婦や血縁や友情や、何かとソレらしく語られる「信頼」や「絆」。

その危うさと脆さをみた。

あとちょっと長い気も

全314件中、61~80件目を表示