キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンのレビュー・感想・評価

全314件中、21~40件目を表示

やっと見れた大作

3時間26分の大作をゆえに、劇場も稼働率が悪いからなのか、公開を早々に切り上げたり、レイトショーに回したりと、なかなか見に行けない条件でしたが

国際線のフライトで小さい画面でしたが運良く観ることができました。

ストーリーについては沢山の方は話しているので辞退します

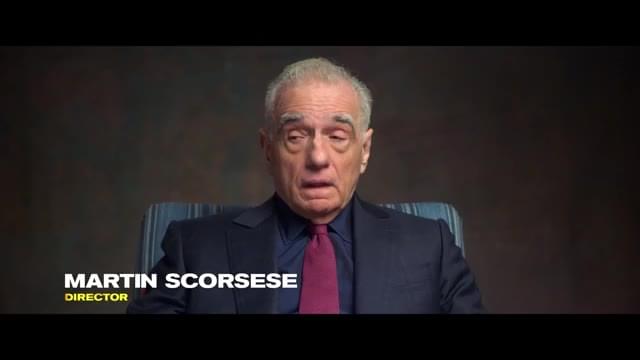

撮影や画角、照明、衣装についてはスコセッシ作品という事で何もいう事はないでしょう

編集においては、裁判後の顛末において

劇場ニュース(朗読?)でササっと終えたのは、予算なのか、スコセッシが疲れたのか不明ですが、尻つぼみ感が否めません

所謂手を抜いたように思えます

200分も見させるならば、あのラストはいただけないので星はマイナス1としました。

って思ってたら

茶一郎氏のYouTubeをみて

映画ニュースのエンディング正しいようです

自分の掘り下げもまだまだだし

200分も見るとヘトヘトになり

思考力も鈍ることが分かり

反省しました

ガザの連日の地獄のような有り様と、本作を関連づけて観るようにという神の恐ろしい御業なのかもしれません

キラーズオブフラワームーン

本作の中盤、唐突に「フリーメイソン」という言葉が登場します

フリーメイソンの支部の中で「第何階梯の会員として貴様に制裁を与える」とかの台詞があります

それがデカプリオが尻を大きな板で叩かれるシーンです

仰け反るほど驚きました

呆気にとられました

タブーを破っている!

あなたはどれだけフリーメイソンの事をご存知でしょうか?

米国、いや世界中の映画を遥かな過去から現在に至るまでフリーメイソンというワードがでるものはまず有りません

タブーの中のタブーだったのです

誰もその理由は言いませんし、そんなタブーなど無いように振る舞っているようで、その地雷を踏んだ映画監督もプロデューサーは誰一人もいません

フリーメイソンとは何でしょう

メイソンとは石工のことです

欧州では石工職人は中世以前から城などを作る為の専門職で、国境を越えて自由に移動していくので彼らの組合がフリーメイソンと呼ばれたのが始まりだそうです

そうした成り立ちからユダヤ人の組織でした

近代になってイスラエル建国のシオニズム運動と結びつけられて陰謀論の的になってしまいました

いわくその民族が世界を牛耳るための秘密組織だとかとか

もちろん、そんな戯言をいうと人から距離を置かれることになるでしょう

実際はロータリークラブとかライオンズクラブのような、地方の名士が会員になるような組織と変わらないのかも知れません

しかし、その実態は誰も良く分からないし、誰もそれを語ろうとはしません

つまり暗黙のタブーなのです

だから本作の評論に於いても、誰もこのことに触れません

ただ「凄い名作だ!スコセッシの最高傑作だ!」としか語りません

特に海外ではフリーメイソンの事には一切触れらません

そして日本では、フリーメイソン自体が日本人には良く知られていないからという事のも加わり、まるでそんなシーンなどなかったかのようになっています

フリーメイソンを扱うこと自体がタブーであることすら分かってないのです

東京タワーのそばに麻布台ヒルズという日本一高いビルが新しく出来たそうです

麻布台という地名でヒルズというからさも高台に建ったかのように思いますが、実はあそこは窪地です

東京タワーから飯倉の交差点にでて、神谷町の地下鉄の駅に向かうその途中の左側の昼でも暗い谷間の下だつたののです

それはさておき、その飯倉の交差点の手前にメソネッド38MTビルというビルが建っています

何の変哲もないオフィスビルのように見えます

前庭に黒い石に何かの紋章が表示されています

コンパスとL形定規が組み合わさって真ん中にGと書いてある図案です

その下には英語で「東京メソニックセンター」と書かれてあります

それを見てピン!とくる人はそう無いと思います

メソニックとは、日本語で石工職人のことです

つまりフリーメイソンの東京支部という意味なのです

その紋章はフリーメイソンの紋章そのものなのです

Gとはギルドのことです

フリーメイソンはこのように実在する存在です

日本にもしっかりと根を下ろしています

そして連日のイスラエルとガザでの血なまぐさい紛争

それは2023年10月7日にハマスが突然音楽祭を銃撃して数百人を殺害し、人質を百人近くも連れさったことから始まりました

そもそもなぜハマスがそんなテロ行為をするのか?

それはイスラエルがパレスチナは2千年前はユダヤ人の土地だったという理由でイスラエルを建国して、そこに2千年の間住んでいたパレスチナ人を追い出したからです

本作の公開は2023年10月20日世界同時公開でした

何か地下の水脈でつながっているかのように恐ろしい符合です

神の見えざる手が人間を動かしているのかも知れないと思うと慄然します

本作の救いの無い物語の内容に、フリーメイソンへの唐突な言及を入れることの意味を考えるべきです

スコセッシの明らかな強い意志で入れたシーンだと思います

あのシーンは3時間半の上映時間を少しでも短縮しようとするなら普通真っ先にカットするべきシーンのはずです

物語の展開になにも関係無いのですから

そしてハエがデカプリオ演じる主人公の周囲を飛び交う演出の意味

米国そのものが、この物語の主人公だと3時半かけてスコセッシは述べているのだと思います

単に米国の先住民の100年昔の話では無く、現在進行形のことなのだというメッセージだったのだと思います

本作の公開直前のガザ紛争の勃発

それは神がスコセッシをして、その意味を教えるために本作を撮らしめたのかも知れません

そしてそのシーンを入れることで、より分かりやすいようにヒントとして入れさせたのです

つまりオセージ族の連続殺人事件とガザの紛争、それは同じことなのだという神からのメッセージだったように思うのです

ガザの連日の地獄のような有り様と、本作を関連づけて観るようにという神の恐ろしい御業なのかもしれません

息がつまる200分。ディカプリオ×ロバート・デ・ニーロ×マーティン・スコセッシ!

【あらすじ】

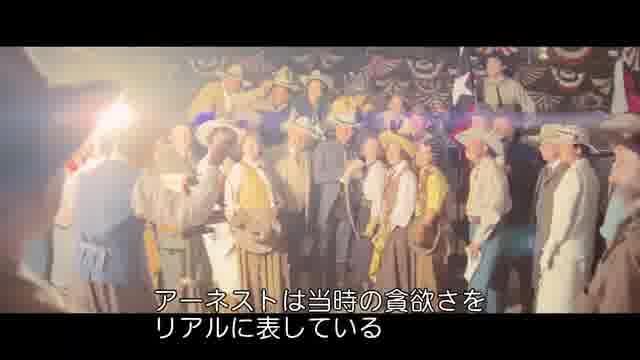

叔父のウィリアムを頼ってオクラホマへ移住したアーネスト。彼はそこで暮らす先住民族のモリーと夫婦となる。しかし、このオクラホマで不可解な連続殺人事件が起き始める…。

【感想】

公開後すぐに観に行きましたが、レビューできていませんでした。

私はレオナルド・ディカプリオが大好きで、特にマーティン・スコセッシの作品のディカプリオが大好きなので、この映画は絶対に観に行こうと決めていました!

さらにロバート・デニーロも出演ということで、私にとって夢のような組み合わせです!

さて、上演時間は驚異の200分。

あっという間なんてことはなく、「もうすぐクライマックスかな…?」と時計を見るとあと60分といった感じでした。笑

ただ長いだけではなく、重苦しい…息がつまるような200分でした。

この映画はディカプリオ演じるアーネストと妻役のモーリーに焦点が当てられていました。初めてアーネストがモーリーの家に招かれた時、「この2人にはどのような結末が待っているのだろう。」と2人に見入っていました。

ディカプリオはモーリーを思うが、叔父には逆らえない小物の悪党のアーネストを見事に演じ切ったと思います。

ロバート・デ・ニーロは「ゴッドファーザー」や「ヒート」のようなマフィアとはまた違った悪、邪悪な存在でした。

先住民族達が色んなものを奪われるストーリーだったので、捜査官が登場した時は安心しました。そこからの展開も最後まで目が離せませんでした。

余談ですが、当初はディカプリオが捜査官役で、少しずつ連続殺人の謎を暴いていくストーリーだったみたいです。

そっちのストーリーも見てみたかったです。

【お気に入りのシーン】

アーネストがモリーに初めて家に招かれるシーン。

アーネストとモリーが最後に会うシーン。

男の生き方

200分夢中になれた

マーティンスコセッシの終わり

天使の青い瞳

おかしな事だらけで感覚が麻痺する206分!

倫理観はもちろん、当時の制度にも、描かれる人物にも、ツッコミどころが満載すぎてグイグイ引き込まれていきました。

デカプリオ演じるアーネストがバカすぎて恐ろしい。「信念が無い」レベルではなく思考を閉ざしている。

見知らぬ土地で、ロバート・デニーロ演じるウィリアム・“キング”の世話になるところから物語が動き出しますが…

いや、もう自分の事を“キング”と呼ばせる時点でヤバイっしょ。

しかも冗談ではなくマジだから、なお恐ろしい。

素早く察知したアーネストはキングが望むであろう回答を探しながら会話を続け、この“従順で顔が良い”手駒を得たキングは釣り糸を垂らす…

見知らぬ土地で世話になるということ。

移民や難民のコミュニティで、否応なしに主従関係が生まれていく様を目の当たりにした気がしました。

そして、そんなアーネストに邪心は無い。

最初の会話から洗脳されているとも言えますが、私利私欲で動いているわけでは無いところが、ますます厄介。

思考の停止。戦場では命令の遂行に思考はいらない。心を麻痺させてただ絶対的な命令に従う戦士を生み出していく。アーネストは戦争の副産物でもある。

思考を停止した純真無垢な青い瞳。

神からの御言葉を疑うことなく伝える御使い。ピュアピュアな天使の眼差は、危なっかしくて思わず守ってあげたくなる魅力があります。

この青い瞳の天使に心を奪われる、モーリー役のリリー・グラッドストーンさんの演技が素晴らしい!

恋は盲目…相手を信じたい気持ちが目を曇らせる。

権力だけでなく、宗教や愛も時として個々の思考を閉ざす危険を孕んでいる。

しっかり現実を見て、しっかり考えて。

スコセッシ監督からのメッセージを感じました。

今の時代必要な映画

いくつかの点から面白かったので順に述べる。

まず、1920代のアメリカの田舎の生活。水は井戸から汲み、ウィスキーをがぶ飲みし、風呂にも恐らく入らず、毎日浮いた儲け話に興じ、邪魔者がいれば消す。この点だけでも観る価値はある。実写で撮れるところはギリギリまで撮ってるんじゃなかろうか。

コマが大物にいいように扱われる点。これは今の時代も変わらず、ディカプリオの間抜けさが、観客を緊張と共に引っ張るので、3時間を越える映画が、常にディカプリオと共にある。

インディアンの誇り高さと、土地に対する強い愛。同時に白人の愚かさと強欲さ。この映画では確実に白人が全員悪人であること。

更に、アメリカという土地に対する反省。アメリカは白人のものではなかったという事実。これは恐らくアメリカ人が忘れがちな事実であって、数年おきにこういう映画を放映する必要がある。特にスコセッシみたいな大物監督が取り扱うことに意味がある。

映画はエンターテイメントを遥か超えて、批判能力の高い文化装置である。このことがわかっていない人は「面白い」「面白くない」で判断したがるが、極めて底の浅い、無教養な批判である。

日本のごみみたいな人気俳優によるおちゃらけた映画を100本観てもなんの価値もないし勉強にもならないが、こう言う映画は100本みたら人生観が変わる。エンターテイメントを否定はしないが、限界がある、というだけの話である。

アメリカはひどい国だ、と突きつけることは、大事だ。自分達が最高だと思い込まないために。

同様に、日本もこのような映画をもっと作るべきである。同じ意味で。

この土地は、たくさんの人の血が染み込んでいる。その実感と理解が、明日を作る。知らない人には、できない。

面白いとか面白くないとかは、知らない。

だが、必要な映画だということは大声でいえる。

滑稽さもあるが不穏さも

ストーリーの前情報はあまり入れずに観に行ったので、なんとなくディカプリオが事件の犯人を探すようなものを想像していたのですが、良い意味で裏切られました。

ユーモラスさも混じりつつテンポよく進みながら、二人が悪意に翻弄される様子はやるせないです。

ディカプリオのどうしようもないダメダメ感は滑稽さもありましたが、悪意がなくとも自分の意思を持たずに流されるような状況は、今現代でも通じる不穏さを感じます。

夫婦の関係性も、複雑な想いを押し込めたようなリリー・グラッドストーンの演技も良かったです。

夫婦の人間ドラマとしても面白かったですが、やはりラストからは、虐げられた人々への視点、根深い差別意識に対する批判的な視点を持った作品でもあると感じました。

利権に群がる

オーセージ族の居住地に石油が出て未曾有の好景気に湧く。

戦時中糧秣をやっていたアーネスト(ディカプリオ)が職をもとめてヘイル叔父(デニーロ)の牧場へ帰ってくる。

ヘイルは石油の受益権を得るためにアーネストをそそのかして血統を片っ端から暗殺していく。

オーセージ族のモリー(Lily Gladstone)は血統一族だがアーネストと結婚したので暗殺者を愛するという二律背反な立脚点で苦悩する。

imdb7.9、RottenTomatoes93%と84%。

ディカプリオは肥えて丸みをつけ眉根を寄せるので凶悪さも見えたが、流されやすい弱さもかいま見せた。デニーロは安定の悪だった。

総じて白人サイドは全員底意地の悪そうな強面を揃え、インディアンサイドはおっとりした顔立ちを揃えた。

教訓にせず因果応報みたいなところにも落とさず冷徹に叙事を追っていく。ゼアウィルビーブラッドのように重厚で胸が騒ぐ映画だったが、ラジオ収録の体で後日談が語られることで重みがやわらいだ。珍しくスコセッシ自身も出てきた。

すべて実話であり、ヘイルが関わったものを含め1918年から1931年までに60人以上の裕福で純血のオーセージ人が殺害された。その後の調査で死者数は数百人に達した可能性がある、といわれている。

そもそも。

米国議会はオーセージに対し石油から得た富の管理を白人後見人が監督することを義務付ける法律を可決していた。

オーセージは自らの富をどう使うか、白人の後見人にお伺いしなければならず、この制度が搾取のきっかけとなり、その間、多くの白人男性がオーセージの女性と結婚し、死後財産を相続するための暗殺が横行した。

ヘイルはメーソンリーで“教会”の描写もあった。映画でフリーメーソンが描かれるのは珍しいのではないかと思った。

彼は強欲で受益権のためには何でもやるがじぶんは手を汚さずに誰かにやらせ慈善事業家のふりをして生きている。

すさまじい悪なんだけれど、いまにも通じる、と思うところがあった。

近年、公金ちゅーちゅーという言葉が一般化している。オリンピックや万博のようなデカいプロジェクトから有識者会議や一般社団法人に至るまで、殺生こそないが巧妙な“ストロー”を使って税金をちゅーちゅー吸い尽くす。

ウィキによるとインスリンの世界最初の臨床は1922年であり、牛の膵臓から精製した世界で数本しかない注射がモリーの糖尿病治療に使われたのは本当だろう。そのような高額な施術をする一方でモリーを衰弱させる毒を盛っているわけである。その無駄と無意味の印象は、わたしたちが万博のようなとち狂った箱物に感じる無駄や無意味の印象と同じではなかろうか。

表面化した(colabo問題のような)事案は氷山の一角であり、なんのことはないこの国はむしろヘイルみたいな輩だらけであり、それらの不正を取り締まるこの映画でいうとFBIのような上位機関もないわけで、この映画内の世界がとりわけ無秩序な昔話という感じはしなかった。

映画は2023年8月9日に亡くなったロビーロバートソンの思い出に捧げられている。

多数のスコセッシ作品でスコアを書き本作Killers of the Flower moonが遺作になった。ザバンドのころはよく知らないがソロ作はよく聴いた。Somewhere Down The Crazy RiverやSign Of The Rainbowが耳に残っている。

観ごたえがあることは認めるも いかんせん、やはり長い事は否めない

監督も俳優陣もお気に入りだし、当然興味を惹かれるので、気合を入れて鑑賞に臨んだものの....

冒頭で「駄目かな...」と感じつつも、観進めていくと段々と引き込まれていく感じになって、前半は「流石だな」と、良い感じだなと。

特に、丁度マット・デイモン似の(幼少時代役やった事あり)ジェシー・プレモンスが登場して、後半の事件の解明に動き出す辺りまでは面白かった。

普通、この事件の解決に向かう段階から”様々なことが明らかになって”終盤に向けて面白さが増して行くような展開を期待したいところだが、そうでもなかった。

そこから後半で、段々と”眠い目”状態に陥ってしまったのであった。

映画自体のことで言うと、

主演の二人は、特に近年流石な感じのレオナルド・ディカプリオ氏は今回もやはり良かったと思うが、その役柄的に残念ながら観ていて良い気分ではなかった。

ロバート・デ・ニーロ氏については、まあ、もはや「貫禄」って感じで、それ以上の”特別感”はどうかな?、と。

あと、登場人物が多いが、出ずっぱりではなく長時間に渡るため、理解(認識)しきれず。

それに加えて、「最後の最後に登場」状態の”ラジオ番組のプロデューサー =マーティン・スコセッシ”登場は、明らかに出しゃばり過ぎで余計の、興醒めでしか無い。

お陰でさらに、全体として、方向性がなんか変な感じになった印象を覚えた。

それと、Apple TV+が関わっていることで、初めから「配信ありき」の作られ方のような印象も。

例えば、大失敗作となった『天国の門』などのことを考えると、歴史上の出来事(の一部)を題材に描く長尺の大作作品として、あえて大型スクリーンでの鑑賞を切望したくなる”絵巻”とは違い、家庭用の受信媒体で見栄えすることも十分に考慮されて(寧ろそっちを重視?)いるかのように思えてくるからであろう。

(逆に『天国の門』はそれでも観に来てもらえずの結果となりましたが。)

個人的には、同じデ・ニーロ出演作品でも、表面上だけでない、むしろ人間の内側の”非情さ”、”残忍さ”までも突きつけて来たような、セルジオ・レオーネ作品の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』のことを、今更ながら思い出してしまいました。

こちらは、長尺の大作作品らしく大型スクリーンでの鑑賞には見応え十分なスケールの作品でもありました。

更に、初期公開時の米国編集された「短縮版」以外に、「オリジナル版」、リバイヴァル公開「ディレクターズ・カット」(イタリアTV放映バージョンは4時間とも)という今作もビックリの長時間版まであったが、観ていてダレを覚えたことは無かった。

音楽のことに触れておくと、この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』はエンニオ・モリコーネ氏の音楽もまた素晴らしかったが、今作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は、ザ・バンド解散の『ラスト・ワルツ』からマーティン・スコセッシ繋がりの、つい先ごろ亡くなった”元ザ・バンド”のロビー・ロバートソンによるものであり、恐らく今作が遺作となったと思われます。

あの世では、「生前確執のあった」ザ・バンドのメンバーたちと和解して、元のように仲良く、かつ穏やかに過ごされることを願うばかりです。

理解出来てないのに何故かつまらなくない

3時間半近い長尺をかけて、オセージ族の連続殺人事件と、その背景に潜む白人の企みをじっくり描いたサスペンス。

登場人物も多く、事件も複数起こり、心情や思惑も様々なので、半分くらいしかちゃんと理解出来た気がしません。

アーネストはどこまで分かっていたのか。

ヘイルが目指したのはただの金儲けなのか。

モリーは何を思ったのか。

もしかすると私の理解は全く的外れかもしれない。そのくらいまだ咀嚼の余地と、理解を深めることで感想が変わっていくであろう作品。しっかり理解ができていないし、派手さはなく長尺、それでも面白いと思えるのは巧みの技がゆえ。

壮大なオクラホマの自然を目と耳で感じ、なんとも言えない余韻を抱え、劇場を後にしました。

やっぱりこの監督は長い

2023 161本目(劇場14作目)

重く、長い

上映時間ほど長くは感じなかったけど、トイレ対策は必須

今時の映画のテンポ感に慣れてる人にはキツく感じられるかもですね

タイトルから勝手にタランティーノぽいのとかサスペンス色の強い話を想像してたので、「あれ?ちょっと違うかも?」って途中でギア切り替えて観た

古き良き映画の雰囲気?だったのかな

アメリカのちゃんとした歴史は知らないですが、まぁそんな事はあっただろうね、、としか思わないので、実はそこまでショッキングな話には感じられず…誰に感情移入すべきかもよく分からないまま、長い上映時間経ってしまった

長くてしんどい事は無かったけれど、鑑賞後感は何だかグッタリした

何だろう、つい先日、北野武の首を観た時も同じ事思ったからか、、人間の野蛮さみたいなのは何百年前から何にも変わって無いよな…って

全314件中、21~40件目を表示