オオカミの家のレビュー・感想・評価

全86件中、41~60件目を表示

コロニアル・ディグニダ・・?

予告編を見て、その不気味な映像に驚き、調べたら県内で上映中だったので早速、観に行きました。

この映像を作るのに、どれだけの労力が費やされたか。

製作に思いをはせながらも正直、途中で飽きた。

だって単調なんだもん。

ただ発想の原点らしい実在のコミューン「コロニアル・ディグニダ」ついて調べたら、けっこう興味深かった。

映画からは「チリにあるアーミッシュのようなコミュニティ」といった印象を受けたけど、ネットで得た情報が正しければ全然違う、怖ろしいコミューンらしい。

不謹慎かも知れないが、映画のネタとして面白そう・・。

制作十か条にどんな映画か集約される

悪夢のような世界を追体験

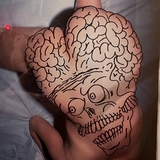

家の壁にドローイングされた絵と、紙や粘土で造られた人形などを組み合わせながら、悪夢のような映像世界を追求したストップモーションアニメ。

二次元の絵と三次元の人形をシームレスにつないで見せたテクニカルな表現が白眉の出来栄えで、これまでに見たことがない斬新さに圧倒されてしまった。

こうした映像体験はストップモーションアニメの大家フィル・ティペット作の「マッドゴッド」以来である。両作品のテイストは全く異なるが、刺激度というレベルでは甲乙つけがたい毒とアクの強さで、まったくもって前代未聞の”映像作品”である。

ただし、純粋にアニメーションの動き自体のクオリティは決して繊細とは言い難い。絵や造形物も雑然としていて、何となく前衛っぽさが漂う作りだと思った。

逆に言うと、この洗練さに欠ける作りが、全体の異様な作風に繋がっているとも言え、結果的に他では見たことがないような唯一無二な怪作になっている。

物語自体はシンプルながら、様々なメタファーが込められているため観る人によって如何様にも解釈できそうである。

鑑賞後に調べて分かったが、マリアが脱走した集落はピノチェト軍事独裁政権下に実在した”コロニア・ディグニダ”を元にしているということである。これはある種のカルト集団だったようであるが、当時の政権とも裏では繋がっていたと言われている。

本作は物語の構成も少し変わっていて、その”コロニア”が対外的な宣伝を目的に作った映像作品…という体になっている。ただのダークな御伽噺というより、政治的なプロパガンダになっているあたりが面白い。もちろんそこには皮肉も込めているのだろう。

製作、監督、脚本はチリのアート作家クリスタバル・レオンとホアキン・コシーニャというコンビである。本作が初の長編作品と言うことだが、こんな”ぶっ飛んだ”作品を作ってしまうとは、一体どういう思考をしているのだろうか?常人には全く想像もつかない。

尚、本作は元々は、各地の美術館やギャラリーでインスタレーションとして製作された作品ということである。企画から完成まで5年の歳月を費やしたということであるが、それも納得の力作である。

また、映画上映の際には同監督作の「骨」という短編が同時上映されるが、こちらも中々の怪作である。

一体お金を払って何を見せられているのか…

事前情報なしだとさすがにわからない

とあるコミュニティの宣伝映像という形で作られた、ということですがこれを見て、そのコミュニティに参加したいと思える人間いるのでしょうか?隠喩暗喩だらけなんだろうと感じることはできても、どう見ても不気味なおかしなコミュニティに洗脳もしくは縋り付くしかない極限状態というのが伝わってくる。これがある程度コミュニティに染まった状態なら、より理解と共感できるのかもしれない。

そもそもが不気味な映像としか言いようがなく、心理的抵抗というか染まってたまるかという反抗心が始めから芽生えるのでこれはプロパガンダ映像としてはダメダメのダメなんだけど、こんな映像ですら素晴らしいと感じるイカれた感性に染まったコミュニティというのは伝わって来た。何回か見ると印象変わるかも。変わりたくないが。

マリア。

難解さがより不気味さを際立たせる

恐怖芸術

上映館が少なく局地的に話題となっていた本作。すさまじいものを観せられた。二次元と三次元と絵画と紙粘土と…言葉ではまるで説明不能な表現は観てみるしかない。

でもって全編がなにかと怖い。ずごごごみしみしの音効が怖い。マ、リーア~の声が怖い。劇伴が怖い。塗料だらーが怖い。ブタが怖い。でかい顔が怖い。古いフィルム見っけましたな設定が怖い。鑑賞後に調べたらコロニア・ディグニダがそもそも怖い。「金髪と白い肌で美しくなった」って、ナチのアーリア人種優越論そのままだし…。

気が狂った人が作ったとしか思えないけど、公式サイトの監督2人はフツーのおっさん。ただ、どんだけ手間暇かけて作ったのだと想像すると、やっぱり狂っているに違いない。

同時上映の短編も不気味だけど、本編観た後ではかなりファニー。

ストップモーションは、ジャンクヘッド を観てズッポリハマりましたが...

これは凄い!「崩壊と再構築」の永劫の連鎖によって自己と世界の不確定性を描くデカルト的傑作。

あれだけインパクトのある予告編とポスターアートを見せられると、もはや観に行くしかない感じはひしひしとあったのだが、やたら難解そうな雰囲気も漂っていて、果たして自分にアジャストできるのか不安もあった。

だが実際に観てみると、「意味がよくわからない」以上に(そんなことはどうでもよくなるくらい)ぶっ飛んだ映像体験が待ち受けていて、もう大★大満足。

併映の14分の短編「骨」(べつに映画comに項目が立っていたので、そちらに感想はつけました)も含めて、真の天才の仕事に、ただただ圧倒された。

少なくとも、ヤン・シュヴァンクマイエルやユーリ・ノルシュテイン、ブラザーズ・クエイあたりの諸作品に耽溺しながら生きて来た僕らのような人間にとっては、四の五の言わず問答無用で観るべき映画だし、逆にこの映画でストップモーションアニメに初めて出逢った若いみなさんは、ぜひこれを入口に上記の作家たちの傑作群にもアクセスしてほしいところだ。

― ― ― ―

「オオカミの家」は、チリに実在した「コロニア・ディグディダ」という入植地を題材としたアニメであり、複雑かつ捉えどころのないストーリーラインと政治的含意を有している。

内容的には、ファウンド・フッテージ(見つかった古いフィルム)の体裁をとり、コロニア・ディグディダが作成したプロパガンダ映像という触れ込みとなっている。

要するに、敢えて悪の側に立って(羊がオオカミの皮をかぶって)つくってみたフェイク動画というわけだ。

内容的には、たぶん、こんな感じだ。

コロニーから逃亡した少女マリアは、とある小屋で二頭の豚を見つけ、アナとペドロと名付けて育てる。そのうち、豚は人間の形態をとるようになって、三人は家族として幸せに過ごすことに。最初は、外にはオオカミがいるから出てはいけないといって二人を育てていたマリアだが、ある日、ついに食料が尽きてマリアが外に調達に出ようとすると、逆にアナとペドロに拘束され、二人によって食べられそうになる……。

オオカミと豚の童話/寓話的エピソードといえば、当然グリム童話の「三匹の子豚」が想起される。外敵としてのオオカミを恐れて隠れ処に住まう本作は、まさに「三匹の子豚」を本歌取りしたものではあるが、結局オオカミの本体は姿を現すことなく(かわりにその「声」がナレーターとして常にマリアに圧をかけ続ける。壁には「巨大な眼」だけが現れる)、物語は内部分裂による「新たなコロニー」の解体と、登場人物のメタモルフォーズという意外な結末を迎える。

オオカミが、マリアにとっての支配者であり捕食者でもあった、コロニーの指導者パウル・シェーファーを指すこと自体は論を俟たないが、では「オオカミの家」において、果たして本当のオオカミはいったい誰だったのか? 意図しないままにシェーファーと同じような支配体制をしいて、アナとペドロを束縛するに至ったマリアもまたオオカミだったのか。あるいは、もとはただの「豚」だったにもかかわらず、マリアの被支配下に置かれて順応してゆくうちに、むしろマリアを「食べよう」と思考するに至ったアナとペドロこそがオオカミだったのか。

捉えどころのない「寓話」であるだけに、その真意をいろいろと考えだすとそれこそ切りがないが、本作の主題やストーリーを読み解く秘密は、実はストップモーションとしての「技巧」のなかにこそある。それは間違いない。

― ― ― ―

ストップモーションアニメーションとしての『オオカミの家』には、きわめて明快な特徴が三つある。

一つは、三次元のクレイ&パペットアニメに、二次元の「壁画」のようなアニメが併用されていること。

二つ目に、全編を通じて造形物が特定の形状を保つことなく、常に様相を変化させ続けていること。

三つ目に、上記と関連して、カメラも常に動き続けているうえ、全編を通じてワンシーンワンカットという、長回しのつくりになっていることだ。

まず、三次元と二次元のアニメーションの併用について。

いろいろと脳内を検索してみたが、こういうことやってたストップモーションアニメの作家って今までいたっけなあ? どうも思いつかない。なんだか新機軸のような気がする。

とにかく、演出上の効果は抜群だ。

今回の物語において、登場人物であるマリア、アナ、ペドロと同等かそれ以上に重要なのが「家」であり「壁」であることは、観た誰しもが認めるところだろう。

「家」は、ヒロインを規定する「世界」そのものであり、「法則」であり、「規範」であり、「呪縛」である。

「壁」は、彼女と二匹の豚を囲い込む「世界の境界」であり、「内側に閉じ込めるための檻」であるとともに、「外界から守ってくれる安全な防壁」でもある。

同時に、「壁」は物語を映写する「スクリーン」でもある。

レオン&コシーニャは、クレイやパペットをこま撮りで操る一方で、「壁」を用いた様々な絵画表現の形でも物語を展開する。三次元と二次元のあいだを自由に行き来しながら、変幻自在にそのあり方を流転させてゆくマリアたち三人のキャラクター(クリスチャン・ボルタンスキーによる人形と影の織り成すインスタレーションを少し想起させる)。

「壁」は、三人を外界から分かつ機能を持ちながら、その「上」で彼らが生きる二次元の「生活空間」としても機能しているのだ。

一方で「壁」には、マリアたち三人以外にも、監視者の巨大な眼が立ち現れたりもする。すなわち、壁の上には「壁の中で暮らす」三人も存在すれば、「壁の外にいるはずの」オオカミも存在するというわけだ。

なぜそういうことになるのかというと、実はこの「家」と「壁」それ自体が、マリア自身の精神世界の具現化に他ならないからだ。

この家は、カルト集落から逃げて来たマリアの「癒しのシェルター」であると同時に、二頭の豚を我が物とし続けるための「豚小屋」でもある。

すなわち、この「家」は、被支配者であるマリアが支配者から自らを守るための隠れ処であると同時に、支配者であるマリアが被支配者である二頭の豚を閉じ込めておくための檻でもあるということだ。

なんにせよ、この「家」という「場」は、マリア自身がこしらえた彼女のための場所なのであり、彼女の内的世界そのものといってもいい。

そして、外界と家の内部を分かつ「境界」としての「壁」もまた、マリア自身がこしらえて設定した「世界の果て」であり、マリア自身が規定した「世界の外形」でもある。

「家」と「壁」はマリアを閉じ込めているように見えて、実はマリア自身がこの「家」と「壁」を自分の領分として決めて、頑なに守り、維持している。

極論すれば、マリア自身が、「家」であり、「壁」でもあるのだ。

このあやふやで多重的な状況が、物語が「人形」にとどまらず「壁」にまではみ出してくる原因となっているし、逆に言えば、本来なら単なる舞台背景でしかない「家」や「壁」をもう一方の主役として際立たせる結果にもなっている。

要するに、本作では「キャラクター」と「家」はメインとサブではなく、混然一体となったひとつの内的世界として「マリアの心象風景」を表わし続けており、その具象化こそが「壁」をスクリーンとして用いる本作独特の技法だ、ということだ。

― ― ― ―

第二、第三のポイントである、物質と視点双方に見られる「万物流転の法則」。

この特異なセンスが、本作を特別なものにしているのは確かだ。

通例、ストップモーションは「命なきモノを動かすことで生命を吹き込む」ことで満足する。アニメ作家にとっては、どんなモノを動かすかというのは重要で、そのモノは明確でゆるぎないキャラクターを伴っていることが大半だ。

ところが本作は違う。

マリアのキャラクターも、アナやペドロのキャラクターも、まるで一定しない。

一定しないどころか、常に生成されては崩壊する過程を繰り返していて、すべては常にあやふやで、不定形で、不確定のままだ。

物語のシチュエイションと、時間の経過によって、三人のキャラクターは留まることなく千変万化しつづける。一続きのワンシーンのなかで、三人は何度もぐずぐずに朽ち果てては、仕切り直すように頭部と手だけから細胞分裂のように増殖&再生成される。

その結果生まれた三人の外観は、つねにまちまちだ。張りぼて細工のようなとき、二次元の壁の絵のとき、マネキン人形のとき。ましてアナやペドロは、もとは「豚」だったのがいつの間にやら人間に成り上がっているし、年齢も子供だったりもう少し大きく見えたりと、定まった姿というものをまるで持ち合わせていない。

そんな生まれては崩れ、生まれては崩れする三人を、一人称かも三人称かも定まらないカメラが、ひたすら家の室内をうろうろと動き回りながら、追い続ける。

起きている現象と、その結果語られる物語は、難解かつ不鮮明だが、表わそうとしている事象そのものはきわめて明快だ。

要するに、アイデンティティが定まらない。

だから、形も定まらないのだ。

コロニーから逃げて来た少女。

「オオカミの家」は、彼女の内的世界だ。

少女には、確たるものがない。

だから、生まれ続ける。

そのとき、そのときの自己規定によって、

新たな自分を獲得しては、

あやふやなまま崩れてゆく。

同居人は豚なのか、人なのか。

アナとは誰なのか。ペドロとは誰なのか。

それも、マリアの「認識」ひとつで流転する。

そのとき、そのときの他者規定によって、

新たなアナ像、ペドロ像が一から再構築される。

でも、それって我々だって同じじゃないのか?

いま、ここにあるアイデンティティが確固たるものだなんて、誰が決められる?

本当は、自分も、他人も、世界も、時間の経過と関係性の変化のなかで、常に形を変え、その瞬間、その瞬間、生まれ直しているのではないか?

おそらく、レオン&コシーニャのコンビは、コロニア・ディグディダの寓話にかこつけて、そういったことを我々に問いかけているのではないか?

「常にエゴとはなにかを問いかけ続ける」

「その結果として、何度も何度も自己が再規定される様を、きちんと“かたち”で表現する」

その意味で、本作はきわめてデカルト的な哲学的思索を視覚化した作品だと、僕は観ながら思ったのだった。

― ― ― ―

最後に一点、「言語」と「音楽」について触れておく。

本作は、ドイツ語とスペイン語のチャンポンで作られている。

チリの民間人の一般的な言語はスペイン語だが、コロニア・ディグディダはドイツ人入植者のコロニーであり、そこで使われていた言語はドイツ語だからだ。

オオカミのナレーションは、当たり前のようにドイツ語をしゃべる。

マリアは基本、スペイン語で話しているが、いざという瞬間、たとえば「助けて!」と誰かに祈るときはドイツ語に立ち返る。これが妙に生々しい。

コロニーの支配的生活から脱したマリアは心機一転、新たな生き方を模索しているはずなのだが、言語において旧コロニーへの心理的依存が抜けていないことが現れているから。

本当はマリアもまた、オオカミかもしれないことがドイツ語から漏れ伝わるから。

人間は、育った「悪い環境、親、教育」の呪縛からはそう簡単に逃れられないし、叱る言い方も縛る言い方も、やられたことの繰り返しになってしまうから。

マリアが、アナとペドロを慰撫する時歌うのは、ブラームスの子守歌だ。

鳴り響くBGMは、ワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」と「ローエングリン」(このフィルムがプロパガンダ映像を模していることに留意)。

そもそも本作の土台となるグリム童話自体、チリではなくドイツの童話である。

新コロニーの破綻とマリアの迎える最後は、アイデンティティをついに確立し得ないパペットの視覚的不安定性とともに、「ドイツに汚染された言語と音楽」の面でもアプリオリに暗示され続けていたといえる。

なんにせよ、個人的には傑作だと思った。

何か大きなものに支配された世界に生きる、

よりどころのない、あいまいな「私」という存在。

そこに自らを被せて見られる人にとって、

本作は「聖典」として、永遠の輝きを放つことだろう。

皮肉たっぷりのアートでホラーな映画

全くの予備知識無しで観ない方が良いと思う

何かの賞を貰ったストップモーションアニメのホラー映画という情報だけで本編を鑑賞。

【良かった所】

音響が良かったのか、セリフが耳の奥にまで届く感じで凄くリアリティーがあった。

手間暇が凄く掛かっている映像というのは随所に感じられる。

本編は、74分と短いのでそれ程苦痛では無かった。(面白ければ問題無いですが)

「マァリィィアァァァ-----」のフレーズが凄く耳に残ります。

【悪かった所】

予備知識無しなのでストーリーは殆ど最後まで理解不能でした。(終わってから、このサイトの他の方のレビューで弱冠理解した次第です)

各キャラクターの顔が定まらず、誰なのか解らない。また、感情移入出来る様な造形のキャラではない。

顔だけが巨大化した映像とかが突然差し込まれたりで、何を表現したいのか理解不能な所が多々有り。

オオカミと豚が登場しており、「これは3匹の子豚のオマージュなのか」とか考えながら観ていました。

結局、ラストはハッピーエンドなのかバッドエンドなのかも解らず映画館を退出。

以上が予備知識無しの映画鑑賞素人の正直な感想です。

制作系の脳みそには強刺激。

たしかにアウトプットは禍々しく見えるけど、おとぎ話だった。動く絵本みたいな。

美大や美術系の学校に行ってたり、制作系の人は絶対見るべき。信じられない手法と手間がかかってて空いた口が閉まらない。まばたきも惜しい。

数箇所の美術館で制作風景を展示しながら完成させた、ってもう制作途中からすでに作品としてできあがってるじゃん。ありえない手法で感嘆が止まらない。

そもそも、ストップモーションアニメーションという枠で括るのがちょいと窮屈。

↓監督自らこうルールを決めてるから。

—————————

これはカメラによる絵画である

人形はいない

全てのものは「彫刻」として変化し得る

フェードアウトはしない

この映画はひとつの長回しで撮られる

この映画は普通のものであろうと努める

色は象徴的に使う

カメラはコマとコマの間で決して止まることはない

マリアは美しい

それはワークショップであって、映画セットではない

—————————

作品の大きさもミニチュアじゃなく、1/1の大きさ。

なんで壁に服をかけた状態の上から塗るのか…大変なのをわかった上でのドM体質。

少しずつ塗り替えていく手法から、すこしずつ出来上がっていく彫塑表現、平面から立体、立体の手間には透明の板を使った平面と立体を組み合わせた表現、登場人物の見た目は統一されない。こんな不安定で完成度の高い作品、みたことない。

芸術点は、つまり最高!

その上で物語は、示唆に富んでいる。

チリに存在していた政治家と組んで非人道的な活動をしていたコミューン「コロニア・ディグニタ」をモデルにした作品で、宗教という皮を被った倫理観ゼロのオオカミの洗脳と主従関係、チャイルド・グルーミングを繰り返してはいけない、という激しめな教訓をアートとして昇華して後世に残そうとした作品だと思う。

得てして残っていくのは絵本、しかも怖い方が脳みそには強く刻み込まれる。

マリアは、365日続く無償の強制労働と処罰、性虐待の被害者

オオカミは、コミューンの大人

逃した豚は、戦犯とみなされた人間

家で先にいた豚は、コミューンから逃げ出した人間(黒人や黄色人種)

コミューンでは白人で金髪がよしとされていたぽいので、その見た目ではない戦犯は人間扱いされていなかったのかもしれない=豚として表現して、ペドロとアナを蜜を飲ませて見た目を変えて人間らしい生活をさせたいというマリアの優しさだったのか。

ただ蜜が何を暗喩しているのかがわからなかった。。あれ、なんですか?

寝ると悪夢を見るのは、日常的な虐待・拷問のせいで、産みの親とも引き離されるルールで「家族」という概念が生まれた時からない状態で育つため、ペドロとアナとは家族のような感覚すらなかったのでは。かなし。

でも食べ物がなくなると、ペドロとアナはマリアを食べようとする。

恩を仇で返すような表現だけど、それだけ誰も信用できないし冷静な判断なんてできないくらい虐待・拷問が精神を蝕んでしまうという暗喩なのではなかろうか。

見る人はかなり選びそう。要予告編などでのチェック。

今年302本目(合計952本目/今月(2023年9月度)12本目)。

(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))。

※ この作品は「骨」とのセット放映の扱いである一方、このサイトでは「骨」は独立していますが、セット放映が基本で「骨」だけや「オオカミの家」だけを見ることはできないようなので、便宜上こちらに吸収します(10分程度のおまけ的な作品は二重カウントしません)。

大阪市ではもともと1週間遅れでの放映予定だったのですが、東京での放映がブレイクしたのか、早く見たいという声が多かったようで1週間前倒し(それでも日程からすれば正規)です。

結論からいうと、同時に放映される「骨」も含めてかなり人を選びそうな「アニメタッチな映画」ではあります。

ストーリーというストーリーが見出しにくい(確実にあるのは事実だが、一般指定にもかかわらずPG12と言われても仕方がないような表現が出てくる)ところや、「骨」(10分程度の短編アニメタッチの作品)があることを知らないと、いきなり「気味の悪い」映画が始まるので観客はパニックとなったりと(チケットって「●●も放映されます」とか「●●とのセットです」みたいな印字ってできないんでしょうか?)結構人を選ぶかな…といった感じです。

またこちらがわかりにくさを増幅させているのですが、本編(オオカミ~)のほう、理由は最初に提示されますが、スペイン語(南米系スペイン語)と「ドイツ語」というまったく違う言語をバラバラに話し始めるため、この点も映画の主人公というのが観念しにくい本映画では(アニメというより、アニメタッチで操り人形みたい。しいて観念的な主人公を言うなら「家そのもの」?)、誰が何を言っているのかもわからず混乱度は結構高かったりします。

少なくとも一般指定で見せていいのかな…という点がかなりきになったところです。

採点に関しては以下のようにしています。

---------------------------------------------------------

(減点0.3/好き好みがはっきりと分かれてしまうが、告知が不十分)

・ ここではまだ「予告編を見る」もありますが、「放映予定」の段階ではこの作品のいかんともしがたい表現部分について言及はなく、最初がまたこれまたよくわからない「骨」が突然始まったりするので、結構パニックになりそうです。

好き好みはあるかと思いますが、私には(ここの予告編も「事前に」みたうえでも)あいませんでした(特に最初に流れる10分ほどの「骨」が極端にヘンテコ)。

(減点0.2/映倫の定めるレーティングとは異なるように見える) ※ この点は減点0.2統一扱い

・ 一応、一般指定ではありますし、流血表現等もアニメタッチ作品ということで緩和はされていますが、「骨」の不気味さなどもあいまって、「セットとしてみたとき」PG12になるんじゃなかろうか…といったところです。

---------------------------------------------------------

想像以上の体験でした

アリ・アスター絶賛との事で気になっていた作品。トレーラーからインパクトがすごかったです。

公開していざ観に行こうってなったら、劇場が極端に少ないんですね。

都内ではイメージフォーラムのみという、ものすごい壁の高さでした。

それは実在したカルト教団によるコミューン「コロニア・ディグニダ」をベースにした作品。

そしてその作品は想像以上の体験でした。

全編ストップモーションアニメなのですが、それがとんでもない。動く絵画のようでした。

パペットではなくクレイに近く、それは常に変化を続けているんです。

それだけでなくペイントも同居している、2Dと3Dが合わさった表現方法でした。

さらにカメラも固定ではなく動き続けている、一つの長回しでできていました。

これは見てもらうしかないのですが、それはとても強烈な世界でした。

腐敗と再生を繰り返すかのような身体と、ペイントが流れ血が滴っているような表情。

サウンドも含め全体のトーンは不穏。

怖くはないけど不安で、ずっと気味の悪い夢を見ているかのようでした。

ラストのセリフも“脱走者はどこまでも追跡され必ず連れ戻される”、そんなコロニアの恐ろしさが滲み出る一言でした。

そこに確かにあった恐ろしい出来事、それらを語り継いだおとぎ話のような作品でした。

全86件中、41~60件目を表示