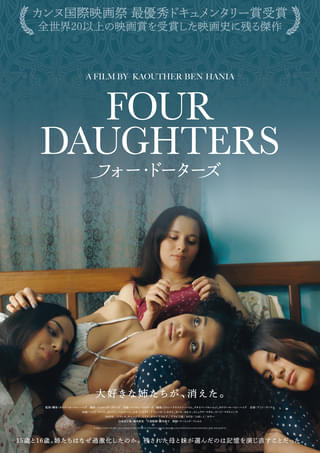

Four Daughters フォー・ドーターズ

劇場公開日:2025年3月14日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

過激派組織イスラム国に加わったチュニジアの若き姉妹の決断と、残された母と妹たちの葛藤を描いたドキュメンタリー。

チュニジアに住む15歳と16歳の姉妹がイスラム国に参加した。残された母オルファと妹たちは、2人がなぜその決断を下したのかという疑問に向きあうため、プロの俳優の助けを借りながら、自分たちの人生の重要な出来事を追体験していく。その過程で、家族の複雑な歴史が徐々に浮かびあがってくる。

母オルファ本人が演じるには精神的負担が大きい場面では、「ある歌い女の思い出」で知られるエジプトとチュニジアの名優ヘンド・サブリがオルファ役を務め、国を捨てた娘たちに苦悩する母を演じた。監督は「皮膚を売った男」で世界的注目を集めたチュニジアのカウテール・ベン・ハニア。2023年・第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、優れたドキュメンタリー作品に贈られるゴールデンアイ賞を受賞。2024年・第96回アカデミー賞にて長編ドキュメンタリー賞にノミネート。

2023年製作/107分/G/フランス・チュニジア・ドイツ・サウジアラビア合作

原題または英題:Les filles d'Olfa

配給:イーニッド・フィルム

劇場公開日:2025年3月14日

スタッフ・キャスト

- 監督

- カウテール・ベン・ハニア

- 製作

- ナディム・シェクロウハ

- タナシス・カラタノス

- マーティン・ハンペル

- 脚本

- カウテール・ベン・ハニア

- 撮影

- ファルーク・ラリード

- 美術

- ベッサム・マルズーク

- 編集

- ジャン=クリストフ・イム

- クタイバ・バルハムジ

- カウテール・ベン・ハニア

- 音楽

- アミン・ブアファ

受賞歴

第96回 アカデミー賞(2024年)

ノミネート

| 長編ドキュメンタリー賞 |

|---|

第76回 カンヌ国際映画祭(2023年)

出品

| コンペティション部門 | |

|---|---|

| 出品作品 | カウテール・ベン・ハニア |

皮膚を売った男

皮膚を売った男 行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り