ネタバレ! クリックして本文を読む

銭湯を営むかなえは2か月ほど前に夫に失踪され、臨時の手伝いとして堀という男性を雇い入れた。友人のつてで探偵に夫の捜索を依頼したかなえだが、彼女自身心の奥深くに、暗い記憶を秘めていた。

月毎に章立てて、季節で言うと夏から晩秋までの間のかなえと周辺の人々の様子を淡々としたタッチで描く。かなえの心の闇、堀の正体、失踪した夫の真意は中盤を過ぎるまで伏せられており、ちょっとしたミステリーのような風味もある。

特に堀は、真実が明かされる前はよく見るとさなえの兄と彼女を殺した犯人、どちらとも取れるように描かれていて、感情の見えない彼の挙動にはかすかな緊張感が漂っていた。

今回原作漫画は未読だったが、あえて未読のまま鑑賞し、その後原作を読んでみた。(原作を先に読むことも多いが、相違点の確認作業のようになって映画を楽しめないことが多い気がして。以下、原作のネタバレも含みます)

身近な誰かについて、全てを理解している、と臆面もなく自負する人はむしろ少ないだろう。だが私たちは普段、この人は概ねこういう人だ、という見込みのラベルを周囲の人間に対し貼って生きている。

そして日常を重ねる中で、そのラベルが見込みに過ぎないことを忘れがちだ。しかし実は、それは自分と相手の関係性の中という偏った視点から見えた相手のごく一部かもしれないし、あるいは相手がこちらに対し故意に見せている偽りを信じ込んでいるだけなのかもしれない。

この作品の主要な登場人物は3人とも、秘密を抱えていることをほのめかす描かれ方をされている。その秘密を想像しながら、そういえば自分は普段周囲の人たちに対して、こんなふうに彼らが見せない内面への想像力を働かせることが少ないなと気づく。

また、かなえの夫である悟の生き方と、探偵が拾い集めた彼の周囲からの評判を見ていると、人間の表層の姿、側から見た印象がいかにあやふやなものか考えさせられる。彼のように全くの嘘で固める人間はさすがに少ないだろうが、誰しも自分以外の人間に対しては多少なりとも自分を繕って見せる場面があるはずだ。むしろそれが自然な姿だと思う。

この作品は、人間の表面の姿と内面が違うことを否定的には描かない。人間の心は複雑で、時に自分自身のことさえ捉えきれないことがある。ましてや自分以外の人間を理解することは、本来途方もなく困難なことだ。

身近な存在であっても、相手のすべてを知ることは難しい。そう自覚する謙虚さと、大切な相手であればこそ、その分からない部分の存在にさりげなく目を凝らし、受け止める気持ちを持つこと。人と向き合うというのは、そういうことなのだと思わされた。

終盤、食卓で他愛のない会話から堀が号泣し、自分はさなえの兄であると打ち明けた直後、二人が距離を置いて散歩する光景に切り替わった。

幼いかなえが口をつぐんだのは犯人の恫喝によるものであって、彼女に罪はないから、かなえが堀に謝罪する必要はないと個人的には思う。彼女が、身の上を打ち明けた堀に彼の妹との最後の記憶を語ったかは分からないが、ラストカットで散歩する2人の間にはおだやかな空気が流れていた。彼らは互いに信頼しあえる関係になったと信じたい。

最後に2人はこうなりました、という明確な説明のないオチで、これはこれで決して嫌いではないが、原作ではどう描かれているか(あわよくば何らかの解釈の助けになる描写がないか)気になって、観賞後に原作を読んだ。

なんと原作では、堀はバスに乗りませんでした、というところで終わっていて、堀の告白も散歩のラストもない。映画以上の(見る側への)委ね具合に驚いた。

漫画ならこういう終わり方は個人的にわりと好きだ。でも確かに、この通りの終わり方で映像化されたら、映画としてのカタルシスには欠けるだろう。実際、映画でずっと無表情だった堀が泣いたところで、私はちょっともらい泣きしてしまった。なんとも上手いアレンジをしたものだ。原作を先に読んだ人はまた違う感想になるのかもしれないが。

それ以外は、尺の都合で省かれたエピソードはあるものの、台詞の細かい部分までかなり原作に忠実だ。原作の方がコメディタッチのやり取りが多いため、相対的に映画の方が重ためな雰囲気になっているが、映像化されて重要な部分が削られてしまっている、という印象はなかった。

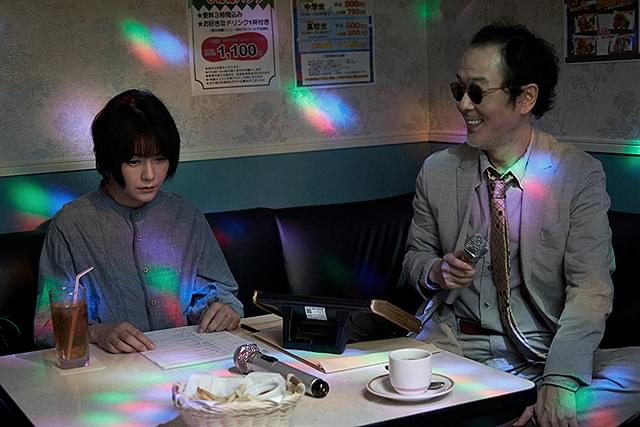

それにしても、リリー・フランキーはああいう役が本当に似合う。しかも原作の探偵と雰囲気がもうそっくり。順番は逆だが当て書きしたかのようなフィット感。ぱっと見いい加減そうで、ドライな雰囲気を漂わせながら、彼独特のあの手この手でかなえを慰め、最後までかなえに付き合う優しさに癒された。

永山瑛太は、「怪物」での演技といい、何を考えているかわかりづらい、善人とも悪人ともつかない空気感を出すのが上手い。井浦新や江口のり子、康すおんも、適材適所のキャスティングだった。

脳内ポイズンベリー

脳内ポイズンベリー 福田村事件

福田村事件 朝が来る

朝が来る 海よりもまだ深く

海よりもまだ深く 焼肉ドラゴン

焼肉ドラゴン ピンポン

ピンポン 止められるか、俺たちを

止められるか、俺たちを 光

光 金子差入店

金子差入店 こちらあみ子

こちらあみ子