バビロンのレビュー・感想・評価

全318件中、21~40件目を表示

下世話でクドい「雨に唄えば」

「セッション」も「ラ・ラ・ランド」もどっちかというと嫌いな作品だが、こちらは楽しめた。「雨に唄えば」を下品に下世話にした映画。デミアン・チャゼルはとにかく念押しのクドいショットが多いのが苦手なのだが、この映画ではそれが割と良い方向に作用していた。しかし、このクドさでこの長さなのでかなりしんどかった。美術が素晴らしいので何とか観られた。

ハリウッドの歴史?

崩れゆく黄金の塔

夢のような世界一のところ

クレイジー

天使や亡霊たちと永遠を生きられること

本作を観ていると、タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を思い起こす。

時代はずれがあるが、ハリウッドの撮影現場、俳優たちの破天荒な生活、黒い組織との関わりなどなど。

『ワンス・アポン-』も本作も、ブラッド・ピットとマーゴット・ロビーが共演している点も。

ただ、ハチャメチャぶり、エログロナンセンスぶりは、本作が群を抜いている。

特にオープニングのパーティーシーンは、チャゼル監督の底なしの世界観から発せられるバイタリティで満ち溢れている。良くも悪くも。

印象に残ったシーンがふたつ。

老齢の女性記者(ジーン・スマート)が、トーキー映画の変革期の波に乗り遅れたスター(ブラッド・ピット)に言った言葉。

「現世での”時”は過ぎても 天使や亡霊たちと 永遠を生きられるのよ」

この激動の時代を生きるためのバイブルのような言葉に思えた。

もうひとつは、メキシコ→ハリウッド→メキシコと人生が流転し、そしてまたハリウッドの映画館に舞い戻った元プロデューサー(ディエゴ・カルバ)が観賞するシーン。

映画人と過ごした日々が、走馬灯のように繰り広げられる。

このシーン、ぱくりとも思えたが、あの名作『ニューシネマパラダイス』のラストシーンと重なって涙が溢れた。

「現世での”時”は過ぎても 天使や亡霊たちと 永遠を生きられるのよ」という言葉が、再びよみがえった。

芸術(アート)の沼にぶち込まれた感じ

映画というジャンルの華やかだけど汚ならしい部分を見せたいのはわかった。

「イカれた女」役がお得意のマーゴット・ロビーも流石。

「イカれた男」役としてスパイダーマンでお馴染みのトビーマグワイアも少しだけ出演。

特に撮影の感じがなんか「セッション」ぽいなぁと思ってたら、案の定監督脚本が同じでした。

良い役者は使ってるけど話に一貫性は皆無だし、頭に浮かぶのは「退屈」「駄作」「吐き溜め」等の言葉達。

色んな色のペンキを全部ぐちゃぐちゃに混ぜて、キャンバスにバーンとぶちまけて、これが僕の私のアートなので!!

って言われた感じ。

どこが面白いのこれ?

映画は大好きだし一応役者を志してはいるけど、どこも刺さらなかったし、まぁ昔の映画撮影はここまでとは言わないけど無茶苦茶だったよねーとか、そこはわかる。

でもここまで無茶苦茶を見せられても、シンプルに引いただけ。

何を受け取ればいいわけ?

映画はクソだって?

好みの別れる作品で、私は苦手でした。

もしこんな映画を3時間も映画館で見てたら、辛すぎて気分悪くなりそう。

でも絶対途中で抜けたくないし、寝るとかそういうのも絶対したくないから我慢すると思うけど、死ぬほどしんどかっただろうなぁ。

刺さった方々のレビューを沢山読んでも全く共感しかねるので、ほんとに感性って面白いなぁと。

ミッドサマー程ではないにせよ、似たような嫌悪感と虚無感でした。

喧騒と静寂

1926年、サイレント映画の時代。狂乱豪華なパーティーを手伝うメキシコの青年マニーは、映画製作志望。大物俳優ジャックや、パーティーに潜入したネリーと知り合う。女優志望の彼女は、その場でスカウトされ瞬く間に人気者に。しかしトーキーの荒波が、三人を飲みこみ。

タイトルから古代モノかと勘違いしてました。サイレントからトーキーへの変化を描いた作品がいくつもありますが、これは緩急がとても激しいです。サイレント映画の現場で楽団が生演奏をしていることに驚き。その時代の撮影現場の喧騒と、トーキーの静寂の対比が楽しい。そして結末は、幾多の作品と同様に悲しい。

ネリーを演じるマーゴットロビーが、役とちょっと重なる感じです。「ワンスアポンナタイムインハリウッド」や「ロックオブエイジズ」を思い出しました。

良い雰囲気だなー

ハリウッド版平家物語

バビロンとは昔あったとされる幻の王国。それと音無し映画から音あり映画へと移り変わっていった様子を重ねて描いている。まさに盛者必衰。時間は止まる事なく進んでいきかつて栄華を極めた者はいずれ役目を終える。しかし存在が無くなるわけではなく長い歴史の1ページとして人々の心に刻まれている。

最後が予想と違う所も含めて面白かったです。いつもラストが一ひねりされてる。長いのはこの監督の味なので仕方ない。デミアン作品のすごい所は映画のワンシーンと音楽がセットになって観客の記憶に刻み込まれる点。ずっと残る。そのくらい映画の物語と同じくらい音楽を重要視している。このミュージカル要素を違和感なく取り入れる作りがデミアン監督作品。どの作品も一貫しており本当に素晴らしい。

ハリウッド映画界の栄枯盛衰

"映画"への愛が詰め込まれた作品

黒い虚搭

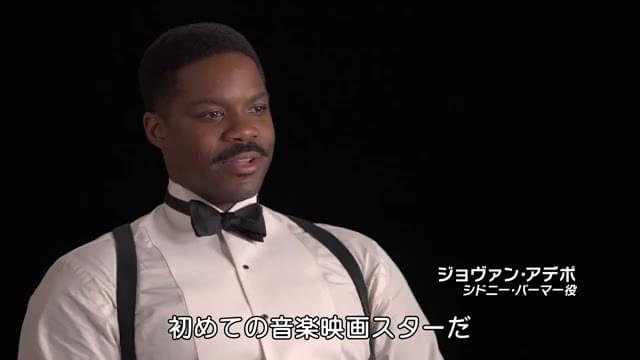

1920年代後半から30年代前半にかけて、映画がサイレントからトーキーへと様変わりする中で、その壁を乗り越えられず人知れず消えていった、ハリウッドのスター俳優や映画関係者の姿が哀愁たっぷりに描かれている。実在の人物をモデルにした演出は、もはやオスカー作品賞に輝いた『アーティスト』等でもお馴染みで特段目新しくもなんともないのだが、映画の出来そのものはさほど悪くはない。しかし、各国映画祭の主要映画賞からは完全にそっぽを向かれた不思議な作品でもあるのだ。

本作を鑑賞した皆さんは、エンディングの『ニューシネマ・パラダイス』風モンタージュがとても気になられるようなのだが、主人公の元映画監督マニー(ディエゴ・カルバ)がオヤジになったサルヴァトーレのごとく単純に郷愁にかられ涙したとはとても思えないのである。エドワード・マイブリッジの『動く馬』からジェームズ・キャメロンの『T2』に至るまで、映画史をざっとなぞったようなモンタージュは一体何を意味していたのだろうか。そして赤青黄色の水彩絵の具が水に溶け出すカットは何のメタファーなのだろうか。

映画モンタージュシーンの中に、商業映画作品群に混ざってイングマル・ベルイマン監督『仮面/ペルソナ』(66)がしのびこんでいたことにお気づきだろうか。ユング心理学の自由連想を組み込んだ演出が当時話題になった映画である。本編の中にもマーゴット・ロビーのビー○ク?!と思わせる(冒頭のパーティーで成人男女の性器がもろ映りこむ)カットが一瞬紛れ込むシーンがあるのだが、巨匠へのオマージュといっても差し支えない演出であろう。

そんな古典名作の数々に敬意を評し(パロり倒し)ながらも、本作はあくまでもチャゼル本人が手放しで映画愛を語った作品ではないような気がする。それは、象のクソやロビーの出戻りゲロ、ギャングの用心棒が吐くタン等の汚物に加え、映画エキストラやカメラマンの突然死、大物俳優2人そして評論家の迎える悲しい結末がハリウッド栄枯盛衰の象徴として描かれているからに他ならない。“大きなものの一部になりたかった”と語るメキシコ人監督は、映画界の頂点に一瞬立ったと思ったら、スキャンダルに巻き込まれ、あっという間に地下3階?の地獄まで転落する恐怖を実地体験するのである。

トーキー映画に適応することができずB級俳優の座に甘んじる他なくなったコンラッドに、ゴシップ記者がこんなことを言うのである。「(あなたのまじめな演技を見て観客が笑いこけたのは)あなたのせいでも、観客のせいでもないのよ。時代が変わったからなの」まさに狂乱の宴の中で急ピッチでハリボテの虚搭を築き上げたハリウッド。その終末を大袈裟に歌いあげた一種の黙示録なのではないだろうか。飯の種でもある映画文化存続を願う映画ライターの皆さんはこぞって本作の解釈を無理にでもねじ曲げてみせるものの、チャゼルの本意を見抜いていたアカデミー会員は歯牙にもかけなかったわけなのである。

映画文化は昨今の配信サービスの盛り上がりの中で、近い将来コンテンツの一ジャンルに落ちぶれると噂される。若き映画監督デミアン・チャゼルはその変化を、誰にも逆らえない時代の流れと見ているに違いない。『セッション』でスターを夢見てドラム修行に明け暮れる若者を悪意たっぷりに描き、『ラ・ラ・ランド』ではショービス入り一歩手前の若者たちの明るい希望を、本作『バビロン』では栄光の座から一気に転げ落ちるスターたちの姿を、(映画そのもののストーリーとして)哀感たっぷりに観客の前にさらしてみせたのでる。

ブロードウェイをはじめとする様々なエンタメのいいとこ取りをして、市井の人々にも手が届く独自文化を築き上げてきたハリウッド。しかし...下流の野生児ネリーがなじめなかった上流階級の皆さんのように、あんたら気取っちゃいるけど歴史を紐解けば同じケツ穴の💩じゃないか。何がダイバーシティだ?LGBTQにフェミニズム?笑わせんじゃねえよ、マイノリティを散々差別してきたのはあんたらの方だろうが。赤青黄色、(人種の)多様性を重んじるあまり色々なカラーを混ぜ込んで映画を作った結果、結局は(あらゆる意味で)真っ黒でつまらなくならざるをえない昨今の映画作り事情を嘆いている作品なのかもしれない。

趨勢がきちんと描かれていない気がする

全318件中、21~40件目を表示