ザ・ホエールのレビュー・感想・評価

全194件中、101~120件目を表示

デブの葛藤

40代のチャーリーはボーイフレンドのアランを亡くして以来、過食と引きこもり生活を続けたせいで太り過ぎ、体重272キロとなり、健康を損なってしった。アランの妹で看護師のリズに助けてもらいながら、オンライン授業の講師として生計を立てているが、心不全の症状が悪化しても病院へ行くことを拒否し続けていた。自身の死期が近いことを悟った彼は、8年前に家庭を捨ててから疎遠になっていた娘エリーに会いに行くが、彼女は学校生活や家庭に多くの問題を抱えていた。さて結末は、という話。

ほとんどチャーリーの家の中だけの会話劇で、そのチャーリーに共感も出来ずただ退屈だった。

娘の事は気になるし・・てな葛藤も有るのだが、自己管理も出来ないデブに共感も興味も湧かない。

フレイザーの演技が素晴らしいと評価が高いようだが、ストーリーが合わない作品だと名演だとしても個人的にはダメだった。

人間誰しもが過ちを犯す

かつて大学の教え子と恋に落ち、妻子を捨てて彼と一緒になったチャーリー。しかし恋人は数年前に死んでしまい、その喪失感から200キロを超える巨体になってしまい、ソファーから動くこともままならない。しかも太り過ぎることが原因で病気になり、後数日で死ぬことがわかる。

もう命がもたないと知ったチャーリーは、8歳の時に捨てた娘との再会を望み、距離を縮めようとするがーー。

全て彼の自業自得だ。

普通に考えると、なんて身勝手な男なんだろうと思うだろう。娘のエリーだってそりゃあんな態度をとっても不思議ではない。

だけど本作が伝えたいのは、人間は誰しも完璧ではないし過ちを犯す。クソッタレだけど、結局誰かを気にかけ、誰かを愛す……これが人間なんだと。

そこに宗教、LGBTQもテーマに組み込まれている。

物語としては、ツッコミどころが多くそんなに魅力を感じなかった。

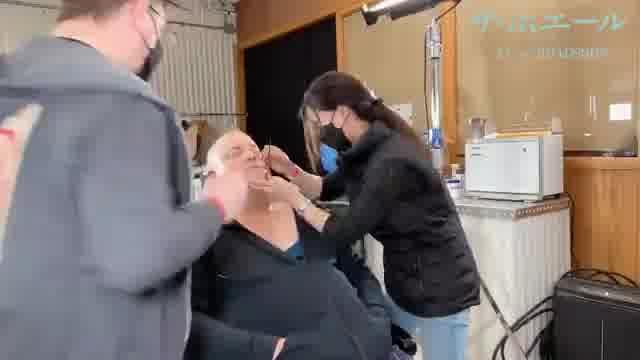

だけど、本作の最も評価すべき点と見どころは、特殊メイクを施したチャーリー演じたブレンダーの渾身の演技だろう。

あの鯨とはチャーリー自身のことだったのだろう🐳

ピザ屋の兄ちゃんちょっとどうかって位にドン引きし過ぎ

アロノフスキー監督作品の殆どに共通するモチーフとして、キリスト教的な霊肉二元論でいう霊の追求、そして魂の解放があげられる。しかしそこに到達するために、主人公たちは宗教や信仰、つまり縦の力をあまり信用しないか無関心であり、むしろ横への水平移動、デスパレートなまでの体の酷使によって、ワンチャン恩寵の顕現を狙う逆張りの賭けに出る。彼ら彼女らの行動原理は、正に意味よりも強度優先であり、正しいか正しくないかなどどうでもいいのである。

今回の『ザ・ホエール』も、主人公チャーリーのこじれ具合が一目で分かるファーストショットからつかみはOKだし、他の登場人物も一様にこじれていて、特にトーマスのバックグラウンドには非常に興味深いものがあった。舞台脚本が原作なので基本スタティックな会話劇に終始するが、チャーリーが正に縦の力を獲得するに至る瞬間まで飽きさせなかった。

理解はできても共感できず

フレイザーの演技は圧巻で、アカデミー賞主演男優賞も納得。

メイクだけでなく、自らの人生(結婚生活の破綻、母の死、セクハラ被害の告発をして団体側から干されたことによる重度の鬱)のダメージを、ことごとく役に昇華していたように感じました。

そんなフレイザーと、彼に負けないほど思春期の拗れまくった厄介な娘役のセイディ・シンク、この二人の演技合戦を味わう方向で楽しみました。

考えるより感じろ系な、A24の作品ですしね。

元が舞台劇らしく、基本は主人公の部屋の中の会話劇ゆえ、進展しないもどかしさに苛立つ部分も大きく。

おそらく主人公の後悔と贖罪が主題だったのだろうと感じました。

娘への愛とともに、自分の選択で失った娘との絆を取り戻してから死にたいという願いは理解できました。

タイトルも、執着によって妻と娘を置き去りにしたエイハブと、また死にいく無様で醜悪な肉体をモビィ・ディックとにかけた比喩としてつけられているのもわかる。

ただ、理解はできても共感や感動はまた別。

自分の感情の引き出しを開ける鍵は、実際の体験・経験や、歴史や宗教など文化的な肌感覚での理解、過去読んだり観たりした創作物から得た感覚といった、自分自身の中にある「なにか」の刺激ですから。

その点、本作は『白鯨』に対する教養、ゲイに対する家族の目のありよう、アメリカのキリスト教(系カルト宗教)に関する知識と感覚の共有などが求められるため、本当に楽しめるかと言われたら私には基礎知識が不足していてかなり微妙ではありました。

何しろアメリカで生まれ育ってないですからね。

暗い部屋の限りない光

死期の近い主人公と、彼を取り巻く(と言うよりも、そこに集まってしまったと言った方が良いだろうか)何人かの人たちによる物語り。

舞台は主人公の暮らすアパートの一室。

そこを出ようとせず、命に危険があるほど肥満しても病院にも行こうとしない(「病院には行きたくない」という台詞が何度出てきたことか!)彼のもとを訪れるのは、介護を担う女性看護師、生き別れていた高校生の娘、若い宣教師、ピザの配達人ら。

皆どこかで彼の役に立ちたいとは思っている。だけど、それぞれの事情を抱え、人生が行き止まるのをなんとか食い止めようとしている彼らには、他人を救う余裕などあるわけはない。だれもが人生の「へり」にいるのだ。

そんな登場人物たちの切羽詰まった、だけど真正直なコミュニケーションが胸にきた。

戯曲がベースになっているようだ。芝居だけですべてを表現していく俳優の緊張感とそれをきちんと映像化したスキルはとんでもない。他の要素に頼らず、脚本と芝居、そこに寄り添う舞台装置を信じ切った演出だった。

登場人物のだれもが、失敗と後悔と懺悔の気持ちを持ち、あわよくばそれを他人のせいにして楽になろうと機会を伺っている。ぼくらの人生は少なからず、そんなものかもしれない。

決して聖人にはなれない人たち。弱くて小さな人たち。そんな人たちだからこそ持つことのできる、精いっぱいの優しさが、薄暗い部屋に溢れる。光を拒んだこの部屋は、実は人間の持ちうる最大限のあたたかさに満ちていた。

涙を誘う映画ではない。だけど、泣けて泣けて仕方なかった。胸に手を当てなくても、思い当たるフシがある。これは紛れもなく「ぼくの映画」だ。

思い出したのは、カサヴェテス映画がぼくたちに教えてくれた、人間の矜持。愛するという不毛で美しいこと。そしてポール・トーマス・アンダーソンが『マグノリア』で描こうとした人それぞれの愛の役割りについて。

そしてあの『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』とも遠くないところに、その主題はあると感じた。我々はなんとか歩み寄らざるを得ないほど、断絶されているということ。

引用されるメルヴィルやホイットマンの向こうみずな前進性がダークな色調にビビッドな涼を運ぶ。

今年観るべき最重要の一本だ。

自分で納得する人向き

決して面白い映画ではないので、人に薦めることはできません。

よくある「何言いたいんだかよくわからない」作品です。「いや私はこう感じた、深い」的な人にはウケるが、「何言いたいんだ、これ?」っていう方が正常な反応です。

話は単純で、要するに屈折した家族愛が主題ですが、各人の行動や考え方の根拠に共感できない、てかサッパリわからないので終始他人事として傍観せざるを得ません。

映画技術的には一軒の家の居間に限定された空間に、気弱でオドオドしたお父さんと入れ代わり立ち代わり登場するヒステリーな女性たちのコントラストを、照明を落とした暗い画面に重苦しく演出した、ということろです。まあ、ひとことで言えば「くらーい映画」

確かにお父さんは畢生の大熱演ですね。

Be honest!

あ〜この人見たことあるな〜誰だっけ〜?ああ、そうそう、ハムナプトラだ。すごいな〜役作りなのかなぁ〜?え〜?あぁ、特殊メイクか〜。いや、なんかそれもすごいな〜。ホエール???鯨だっけ???いや気になるよな〜これ。

ってな感じで、とくに前知識もなく、レビューも読まず鑑賞。

テレビのドキュメンタリーだったりバラエティー番組とかでたまに見るような、ソファーから立ちあがるのも歩くのも困難な巨体の男の人。なかなかリアルでその生活は見るほどに苦しく、切なく、辛くなるほど。

チャーリーは本来とても前向きだし、何とも穏やかで素晴らしい知性の持ち主である。だがしかし、そんな彼が"おぞましい"姿になってしまったきっかけは愛する人を亡くした喪失感からという。どんなにも強い悲しみだったのか。

その愛する人のために捨てられた妻、8歳の娘。死期を覚悟したチャーリーは高校生になった娘に会うが、娘の心は嫌悪に満ちていて邪悪なゆえチャーリーを受け入れることができない。しかしあの、人を不愉快にさせる饒舌っぷりは、まさしくチャーリーの知性を受け継いだものであろう。彼女は邪悪と言うより、実はとても冷静で正直者なのだ。

何よりもリズ。リズがすごい。亡くなった兄が愛したチャーリーを献身的に支える姿に心が震えた。リズにありがとうと言いたいし、私の中でリズは助演女優賞獲得である。

最後に、チャーリーが娘にとって正しいと思えることが伝わったと感じることができて、やっとホッとできた。

巨体だからホエールなのかと鑑賞前は思ってしまったが、そうか、娘のエッセイのことだったのか。泣かすな〜。

鑑賞が終わってシートから立ち上がる時、私はすっかりチャーリーになっていて、すごい決意を持って立ち上がったような気がした。

おぞましい:接する状態に恐怖・嫌悪を覚え、そこから逃れたい、いやな思いだ。

翻訳の松浦さんは、チャーリーが自分の姿をとらえた人に問いかけた言葉に"おぞましい"を表現した。すごくそこに深みを感じた。

人生で一度正しいことをした

クジラがモチーフ

この映画が『ザ・ホエール』というタイトルになっているのは、クジラがモチーフになっているからである。クジラに例えられているのは主人公の体重272キロの巨漢チャーリー、そのモデルになるクジラはアメリカの作家メルヴィルが著した長編小説『白鯨』に登場する白いマッコウクジラである。8歳の時捨てられたチャーリーの娘エリーは10代半ばで『白鯨』を読んでエッセイを書いた。このエッセイをチャーリーは何度も読み返すほど心の拠り所にしていて正直な気持ちを吐露した文章だといって激賞している。

『白鯨』というのは、次のような内容のものである。語り手のイシュメイルが捕鯨船に乗りたくて港町にやってきて、黒人の銛打ちクィークェグと出会い、一緒に捕鯨船ピークォド号へ乗り込む。船長であるエイバブは、かつて白鯨に片足を食いちぎられた過去を持ち、義足を装着していて、その復讐に執念を燃やしている。数年にわたる捜索の末、白鯨と対峙するが、船は沈没させられ、イシュメルだけが生還する。

一方、それに対するエリーのエッセイというのは、次のような内容のものである。クジラには感情がなく、船長エイバブがどれだけ復讐心を燃やそうとそれが伝わらない悲しさがある。エイバブはクジラを殺せば人生が良くなると思っているが、実際はなんの意味もない。クジラだけの描写の章はあまりにつまらなくて悲しくなった。作者(メルヴィル)は自身の悲しい物語を通して少しだけ読者を救おうとしている。『白鯨』を読んで、自分の人生について考えさせられ、良かったと思えるようになった。

大学のオンラインエッセイ教室の講師であるチャーリーは、娘には書く力があり、その文章に娘の持つ知性と誠実さを読み取った。

偶然にも今月からカルチャーセンターのエッセイ教室に通うことになった。正直に書くことがなにより大切ということを肝に銘じたい。

これを映画的と言わずしてなんと言う

恋人に先立たれた主人公は、その喪失感を埋めるために、暴食に走る。

夫に捨てられた元妻は、シングルマザーの重圧と世間の目を紛らわすために、酒に溺れる。

父に裏切られた娘は、二度と傷つかないために、人間をロクデナシと切り捨て世界を攻撃する。

兄を失った妹は、兄の恋人の面倒を見ることで、兄に何もしてやれなかった自分をなんとか保つ。

間違いを犯した若者は、神による救いを授けることで、自分の行動を正当化しようとする。

みなそれぞれ、単純化された行為によって自身が救われると思い込んでいる。鯨を殺せば人生がよくなると思い込んでいるエイハブ船長と同じように。

だが、そうはならない。なぜならそこには感情がないからだ。

この世で救いを得る方法はただ一つ。感情を持った相手に正直な気持ちを表明し、本心で対話すること。

それが成されたクライマックス。今までネガティブだった様々な事柄、その全てが一気にポジティブな方向へ動き出す。

説明セリフもなく、映像のみで表現されたこのラストシーンこそ、映画的と言わずなんと言うべきか。

こういう瞬間に出会うために映画を見続けていると再確認させられた。現状今年ベスト

見応えのある作品

来日舞台挨拶

謝罪する男と怒れる人々の話

ラストが秀逸!

全194件中、101~120件目を表示