死刑にいたる病のレビュー・感想・評価

全578件中、321~340件目を表示

心理戦を忠実に描いている

原作を読んでいたので、おおよそのあらすじは知っていた。

正直、小説がかなり犯罪心理学のような内容を含んでいたので、

映画化するにあたって、ストーリーにはめ込んでいくにはどうするのか、と

思っていたが、なかなか巧く作られていたと思う。

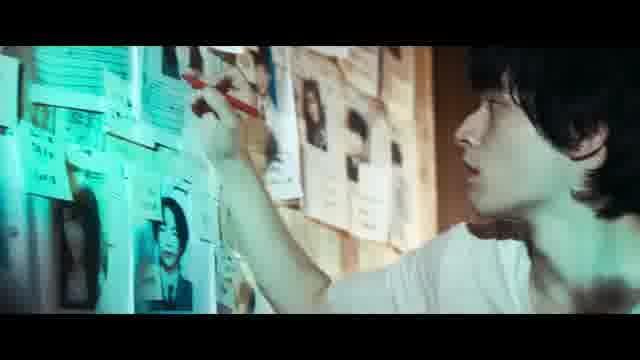

阿部サダヲ演じる凶悪犯・榛村と岡田健史演じる大学生・筧井の心理戦がよく表現されていた。

特に筧井が榛村を知れば知るほど翻弄されていく姿は見ものである。岡田健史よく演じていた。

よくを言えば筧井の母親のキャラクターをもう少し掘り下げてくれれば、と思ったが、

尺の関係などもあるだろう。

白石和彌監督の作品は全作品観てきているが、正直本作は目を塞いでしまったシーンがあった。

激しい暴力などはないが、この榛村の心理描写が、白石作品で一番恐ろしいものだった。

見終わったあとなんか溜息出た。

パン屋を営む犯人が24人もの人をライフスタイルの如く拷問し殺していく。うち9件が立件され一審で死刑判決。しかし最後の1件は自分ではないと主張するところから始まる...。

コワイコワイ、ツライツライ。

最初から目を覆いたくなり様なシーン、異様な光景。

出てくる発言を信じ、疑い、疲弊していく。

最初っからの伏線が最後に回収される様。からの最後の最後に

ヒェ!(´ºωº`)

ってなって終わる。

レイトで見るんじゃなかった...。(。-_-。)

阿部サダヲ怖すぎる!!

宮崎優の変わりっぷりも怖い!

岡田健史が時折松山ケンイチに見えた(^ ^)

そして

中山美穂が、、、普通に普通のお母さん役をやっててチョット哀しい(褒め言葉)。

気持ちが暗い方向へ持ってかれる映画でした。

凄く面白かったですよ。

ゾッとするサスペンス、ホラーと言っても過言ではない、名作

阿部サダヲには難しくない役だったのではないか。淡々と日常を過ごす、優しそうで愛想の良い人。人に寄り添ってるように見えるけど目が冷たく光っている。その演技は秀逸。そして見ているこちらも何か、騙されてはいけないと身構えつつ見ることになる。あまりに残虐で恐ろしい殺害方法は本当に映像で説明されており、怖くて目をそむけてしまったシーンもあった。白石監督、バイオレンス描写にいつも容赦なく、今回は病的猟奇的殺人の凄まじい描写と、阿部サダヲの穏やかに語る獄中での姿との対比で一層不気味さが強調されていたと思う。そして最後まで気が抜けなかった話の展開はもはやホラーだと感じた。

キャストが皆それぞれはまっていて、とても説得力あり。岡田健史頑張りました。

怖い!でも見る価値ありの唸る一本です。

執着心

一見善良なパン屋の男が、実は高校生連続殺人の犯人として収監されているが・・・しかしそのうち1件の殺人は自分の犯行ではないとして、知人の大学生に真相の解明を依頼することから巻き起こる物語。

あまり邦画を観ないワタクシだが、重厚でダークなミステリー作品ということで非常に楽しみにしていた作品‼

さっそく序盤からゲェ吐きたくなるようなエゲツない描写。元々得意ではないが、最近さらにこういうのに弱くなった気が…(笑)

さておき、自身も少なからず影を抱える主人公、雅也が真相の解明に奔走していく。

弁護士事務所のガバガバさや、名刺効果とは言え何でも教えてくれる皆さんにツッコむのは無しですかね(笑)?そんな細かい点は色々あるものの、静かな流れの中にも衝撃の展開の繰り返しで、時間が経つのも忘れる程。

登場人物たちの考えはよく理解できなかったし(その方が良いのかもだけど)、榛村の選定の嗜好も筋が通っているようで通っていないような…って感じもしたが、話の内容も思いの外分かり易かったし、榛村が心に入り込んでくる描写の上手さ、重苦しい雰囲気とBGMも相まって終始のめり込めた。

何より、連続殺人犯を演じる阿部サダヲさんの怪演っぷりが素晴らしいですね‼

ワタクシの中では笑う犬に出てた芸人さんのイメージのが強いので、そのギャップに、それでいて自然なサイコっぷりに驚きました。

☆4の高評価でも期待値は大きく超えてはこなかったし、ちょっとやり過ぎな感もあったけど、とにかく善人と悪人の顔を見事に使い分ける阿部サダヲさんに心を奪われた作品だった。

…成程、私も彼を好きになってしまったようだ。

観客も、阿部サダヲの狂気に取り込まれる

予告編からして面白そうで、公開されてからの評判もかなり高い。地元の映画館では上映していなかったので、片道3時間掛けて隣県の映画館にて鑑賞いたしました。

結論ですが、狂気に満ちた映画でした。観ていてキツかったです。

阿部サダヲ演じる連続殺人犯・榛村大和が大学生の筧井雅也に冤罪の証明を依頼するという内容ですが、阿部サダヲさんの醸し出す狂気性に、主人公の雅也だけでなく我々観客も当てられていきます。

そして待ち受ける衝撃のラスト。ラストシーンは原作と映画とで若干異なるらしいですが、本当に素晴らしいラストでした。

ただ、爪剥ぎやアキレス腱切断のようなゴア描写が容赦なく登場します。PG12というのが信じられないレベルの、目を背けたくなるような描写がたくさんありますので、そういうのが苦手な方にはオススメできないですね。お気を付けください。

・・・・・・・・・

高校で落ちこぼれてFラン大学に進学したことで学歴主義の父親から疎まれ、鬱屈した日常を送る大学生の筧井雅也(岡田健史)。彼の元にある日1通の手紙が届く。手紙の差出人は、24件の殺人事件を起こし、うち9件の事件で立件されて死刑判決を受けていた凶悪殺人犯の榛村大和(阿部サダヲ)であった。中学時代に榛村の営むパン屋の常連で彼と面識のあった雅也は、東京拘置所に収容されている榛村と面会することにした。面会室で榛村は「立件された事件のうち、一つだけ自分の起こした事件でないものがある」として、雅也に冤罪の証明を依頼するのだった。

・・・・・・・・・

阿部サダヲさんの芸名の由来は阿部定という女性です。彼女は愛人の男性を殺害し、その男の局部を切断して大事に持ち歩いていたという所謂「阿部定事件」を起こしました。なんだか本作に登場する連続殺人犯の榛村と似てますよね。榛村も被害者に拷問を行ない、剥いだ爪を瓶に入れて大事に保管していました。「好きな人の一部を自分の手元に置いておきたい」という台詞も、劇中の終盤に登場しますので、どことなく阿部定事件を思わせるような部分がありますよね。

本作の主演である阿部サダヲさんの演技は本当に素晴らしかったです。彼の名前の由来からしても演技からしても、他の人が演じるのが全く想像できないですし、ベストのキャスティングだったと断言できます。

細かな描写も素晴らしかったですね。他のレビュアーさんも挙げていますが、取調室のシーンで仕切りガラスに反射する雅也と榛村が段々と重なっていく描写とか、本当に良かった。個人的には雅也の母親も岩田剛典さん演じる金山一輝も、自分で物を決めることができずに相手に委ねるようになっているのが榛村の影響が強く残っているからだということが分かります。主人公の雅也に関しても、自宅でオレンジジュースを飲む様子が描写された直後に、中学時代に榛村のパン屋でオレンジジュースをサービスしてもらったという描写が出てきます。雅也もまた、榛村の影響が今でも残っているのだということが分かります。

また、雅也と付き合うことになる灯里と仲良くなったきっかけであるサークルの飲み会。あれこそまさに「疎外感を与えてから近づく」という榛村の人心掌握術です。もしかしたらあの時点で既に灯里は榛村に完全に操られていたのかもしれないと考えると、本当に恐ろしくなりますよね。

そしてストーリーも素晴らしかった。

榛村と面会を重ねるごとに彼の狂気性に当てられ、自覚もないまま榛村に陶酔していく雅也。最初は凶悪連続殺人犯である榛村に対して警戒していた雅也が少しずつ榛村に飲み込まれていく描写は本当に素晴らしかったし、そして恐ろしかった。印象的なのは赤ペン瀧川さん演じる榛村の担当弁護士と雅也の対比構造。佐村弁護士の下でアルバイトとして働きながら捜査を進めていくことになる雅也でしたが、独断での強引な捜査によって佐村弁護士と対立することになります。榛村の言うことを完全に信用している自尊心の強い大学生の雅也と、過去の経験と積み上げた知識によって榛村と一定の距離を置く佐村弁護士の考え方やスタンスが対立的に描かれているシーンです。

佐村弁護士が言う「彼(榛村)の言うことを信じすぎてませんか?」という台詞は、雅也の視点で事件を調べていくうちに、「榛村の言う通り最後の事件は冤罪だったのかもしれない」と考え始めた我々観客に向けて放たれたものなのかもしれませんね。

そして、ラストに待ち受ける驚異の展開。全く想像もしていなかった展開ですが、決して唐突ではなくてしっかり伏線が張られているので納得感があります。「日本映画史に残る衝撃のラスト」というキャッチコピーは伊達ではありません。私は完全に騙され、「やられた!」と心の中で叫びました。

今年は日本ノワール映画が豊作ですね。先日鑑賞した『さがす』も歴史に残る名作でしたし、本作も紛れもなく名作です。コメディ色の強い俳優である佐藤二郎や阿部サダヲがシリアスなキャラクターを演じることでギャップもありますし、単純に演技力が高いです。

グロに耐性があるのなら、観ておいて損は無い名作です。オススメです!!!

レクターシリーズ好きは好きになる。

阿部サダヲの沼にはまる

白石和彌にハズレなし...!!

滅入るけど

まさにサイコサスペンスな一本

阿部サダヲの怪演に惹き込まれる一本。

拷問シーンが苦手なので何度も目を背けました。

自分は雅也と同じです。一線は超えられない。

ただそれを超えてしまう人間がいる事は事実で、その生々しさに気分が悪くなったり。

はい村は病なのか。

精神的な病は目に見えない。

ただその病はうつすことができる。はい村はどこかの段階でそれに気づいたのか。

起源ははい村とは限らない。

もしかして最後の事件は金山なのかもしれない。

はい村は自分の病を患った金山の活躍を楽しみにしているかもしれない。

星5くらい引き込まれたけど、それは阻まれるので4にしときます。

テーマが奥深い

期待値が高すぎた!

原作の世界観をどんな感じで映像に起こしたのかを楽しむことが好きで原作を読んでから映画を観ることが良くある。が、この作品は読まない方が良かったなと思った。サスペンス的要素だからというのを差し引いても、想像通りだったが故に期待を裏切られることなく終わってしまった。特にエンディングに向かって間が伸びてしまって集中力を欠いてしまった。

阿部サダヲさんの魅力満載でした。

白石監督とは「彼女がその名を知らない鳥たち」でのコンビだったので、期待値がものすごく上がってしまっていたのもあってか、「彼女が…」ほどの魅力を作品に感じなかった。

岡田さんの主役としての存在感がとても良かったので、これからの成長に期待の気持ちを込めて2.5から3☆

面会シーンの映像効果がとても素晴らしくて引き込まれた。

最初(ハナッ)から,自分自身で勝手に期待し過ぎ…⁉︎

全578件中、321~340件目を表示