アフター・ヤンのレビュー・感想・評価

全92件中、41~60件目を表示

ラーメンを啜るお茶屋さんのコリン・ファレル

じわっと染み込んでくる。

見た目や役割に、序列や優劣を持ち込み、社会の中で固定化する。

肌の色や人種、民族が異なっても互いを理解し合うことで、より深い絆を得る。

悲しいかな、いずれも人間の所業。

このテーマを扱った作品はもとより、毎日のように報道を通して触れるものの、ここまで穏やかに、そして問題の凄惨さや押し付けがましさもない。「考える」ことではなく「感じる」きっかけを与える、そんな作品だったように思う。

このテーマでこの表現様式は、自分にとっては斬新だった。

I wanna be

繰り返されるシーン、記憶、思い出。

記憶の断片、まるで何度も転生しているヤンの人生。

ヤンはもういないのに、ヤンの存在ばかりがどんどん大きくなっていく。

終わることからまた始まる何か。

ああ、なんて胸に迫ってくるのだろう。テクノ(ロボット)であるヤンが、ペットやAIのような存在を越えている。そしてそれは、中国人であるがゆえに東洋的な神秘性も加味される。「有」が存在しなければ、「無」も存在しないという。まるで、禅の世界だ。禅でも「自己があってはじめて非自己がある。」と説く。非自己(他人とか)があるからこそ、自己の存在も成り立つ。非自己が目の前に存在するから自己を見つめ直すことができる。そう、ヤンがいたことで、ジェイクの家族がそれぞれを見つめ直すように。思考は飛躍して、ヤンにプログラムされたシステムのように、もしかしたら人間もプログラムされているのかもしれないとさえ思う。それはよく言う、前世の記憶、だろうか。

そんな脳内で錯綜する思考のさざ波が凪いで来ると、柔らかく丸い感情が水面から浮かび上がる大きな泡のように膨らんで、何になりたいの?どうなって欲しいの?と問いかけてくる。自分はどんな答えを探しているのだろう。I wanna be・・・。I wanna be・・・。そう、禅ではこう言っていた、答えはすでに自分自身の中にある、と。

なんなのだろう、よくわからくて、どちらかと言うと迷いに近いものなのに、この沁み込んでいくような心地よい感覚は。

こういう「仕掛け」が他にもあるんでしょうね

映画の呪縛、人間の呪縛

丁度SF小説『鋼鉄都市』(アイザック・アシモフ)を読書中だったので、ロボットもの作品が観たくなり、本作も含め配信でも同類作品を探して観ていました。

本作は一応SF映画に分類されていますが、テーマが人間とは?家族とは?という非常に哲学的なテーマだったので、あまりSF映画という趣は感じられませんでした。

更にはテーマが完全に人間の側のみの視点だったので、SF感が薄かったのでしょうね。しかし、“哲学SF”というは私の大好物なので面白く観ることが出来ました。

本作のコゴナダ監督の作品は初めての鑑賞ですが長編二作目だそうで、元は評論家で小津の信奉者らしくテーマが“家族”というのも頷けますが、少し技巧に走り過ぎている様にも窺えました。映像はお洒落で、まるで美術館などのアート映像の様なイメージで物語には入り難かったです。

例えば同じ題材で、日本人のアニメ作家が作っても面白い作品になったかも知れません。

ストーリーを要約すると、近未来ある一家のベビーシッターロボットが突然動かなくなり、故障修理の過程である機能を持ったロボットであることが分かり、それは一日の任意の数秒だけ動画を記録するという機能で、その記録の任意の切り取りを観ることにより、AIの視線(選択)がまるで人間以上に人間らしさを感じられる動画であり、自分が見失っていたものを気付かされるというお話であり、人間の特性とプログラムの特性の比較が興味深くて色々と考えさせてくれました。

さて、ここからは本作の感想から脱線して、作品を観ながら関係ない事に色々と思いを馳せましたのでそれを書き綴ります。

アメリカ映画は誕生した時から様々なものと戦ってきました。例えば人種・男女・性差別等々、絶えず弱者の味方としての立場をとってきたように思います。

で、現代の多様性の時代では昔では考えられないようなキャスティングを配置するようになってきて、本作の家族も父親→白人、母親→黒人、娘→中国人、ベビーシッター→ロボットといった具合です。これは、最近のポリコレ問題も含み本作に限らず今のアメリカ映画の大半がそのようになっています。

但し、映画業界が推進していない差別が一つあります。(というか感じてしまいます)、それはルッキズム(外見を重視する価値観)です。

本作の多様性家族を見ても分かるように全て美しい人ばかりなのです。本作だけでなく大半の映画を観ても分かると思いますが、近年の映画は益々その傾向が強くなってきているのを感じられます。嘘と思うなら昔の映画のエキストラの顔を見れば分かると思いますよ。50年前の映画と見比べれば、主役だけでなく悪役から端役・エキストラまで綺麗で、醜いものは排除する傾向が強くなっています。

これは“美術”などにもある傾向なのかも知れませんが、元々“美”を表現するものだからという言い訳もありますが、現実世界には確実に美醜は存在しているのに美だけ描くのは、明らかに“真実”からは遠ざかります。

真実を追い求める媒体が何故ルッキズムには寛容なのか?これは映画だけでなく全ての媒体や社会にも通じる傾向の様に思われます。これだけ様々な差別に対して闘ってきたのにも関わらず、美醜に対する差別だけは受け入れてしまう社会傾向というか人間には、やはり闇を感じてしまいますね。

しかし、正直言って私自身“美”に対する関心や憧れは当然強く、敢えてこの問題は今まで扱いませんでした。というのが本音です。

ちょっと擬人化しすぎな感が…。日本と中国の区別がない黄色人種感もちょっと…。

コロンバスから続く絵の撮り方は素晴らしいものがあるが、ロボットを少し擬人化しすぎてはいないだろうか。

そこまで人間そっくりにロボットをつくることができる時代はいつ頃のことかわからないが、人間がそのまま演技をして、人間のような振る舞いをすると、ちょっと違和感がある。

また、ミカは日本人の名前ではないだろうか?中国からの養女ということであれば、名前は中国風にした方がよかったかもしれないが、西洋人は区別なく日本風の名前を付けてしまうかもしれないので、そういうことなのだろうか。

ラーメンを出したり、ボトルに日本語のロゴがあったりと、コゴナダ監督に日本趣味があることは明らかだが、そうであれば、もう少し正確な知識でつくってもらいたいと思う。

小津安次郎に傾倒し、その時代に活躍した脚本家の野田 高梧(のだ こうご)からコゴナダという名前を付けたらしい。

A24が配給なので、これはこれで成功と言えるのかもしれない。 SFとしてアーティスティックでもあり、おもしろいということかもしれないが、人間の家族観なんて、未来もそれほどは変わらないものだと思う。

#177

ラーメンは落ち着く

中国と日本と韓国の文化の区別がついてるのか若干あやしい夫婦。そもそも未来に「中国」あるのかな。もしかして日本も韓国も中国になってるとか…?!

東アジア文化に憧れる白人と黒人のカップルと中国人の養子。好きな文化の背景を持つ子供を養子にするの? 儲かってなさそうなお茶屋さん、家具ひとつひとつが高級品で、ハイカルチャーな家。

と、この辺りの設定に乗れない部分はあるものの、ヤンの「記憶」が美しくて、それだけで十分。きらめく木々、寝顔、笑いかけるあなた、口ずさんだ歌、振り返る姿、浮かんで沈む茶葉…

毎日数秒、最も美しい瞬間を記録できて、それを永遠に残せたらいいね。残された映像からはヤンが家族を愛していたように解釈してしまう。愛ってなんだろう。それともただのプログラムで、愛らしきものを捉えるように設定されているのだろうか。

なんて優しい映画

初めはよくわからないなぁと思いながら観ていました。美術館で絵を見るように、好きなように解釈して構わない作品だと思う。

ロボットだから家族の中で下に見られたりする話なのかと思ったしてたけど全然違ってたし、SFなのに素朴。

身近な人を亡くしたことがある。悲しくて、苦しくて、張り裂けてしまいそうだった。絶望感で世界は白と黒と痛みしかない感じだった。

この映画ではヤンはロボットなので直るかもしれないと希望があり、別れをゆっくりと受け入れていくことができる。優しいフルカラーの世界で…

本来人の記憶の中を覗くなんて失礼で冒涜的な行為だよなぁとは思ったりしたけど。

象徴的な接木した一本の木の話。

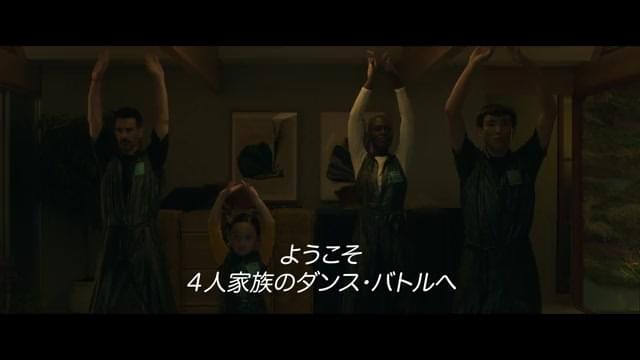

ロボットやクローン、多種民族とロボットで構成された家族という生活単位、血のつながらない家族というものを結束させるためのような家族参加の対抗オンラインダンス競技。

受話器も持たず画面もキーボードもない状態で会社から家にいる家族と連絡したり、運転操作しない?車…

そんな未来でも中国人養女に自分のルーツというものを持たせてあげたいと考えて同じ民族のロボットを家族に迎え入れる夫婦の優しさ。

壊れて朽ちている(腐食?)ロボットの展示がある研究機関みたいなところが恐ろしい、わたしにはよくわからなかったがあのシーンもまた何かを物語っているはず。

それにしてもセリフは少ないし、バリバリ働く奥さんとゆったり茶葉から入れるお茶を愛するお互いというより個人主義な夫婦に、養子の日本人かと思うような中国人の子、本当の家族とは…ということを成長につれ考えて悩むようになった子供。この脆い家族を柔らかく包み込んで一つにしていたのはヤンなのだ。

坂本龍一×A24×リリィシュシュ

全く前情報無しで観に行きました。設定はSFですが、しんみりしっとりという感じのストーリーです。動かなくなってしまったロボット(文化テクノというらしい)のヤンと、彼の記憶を巡る家族のストーリー。コリン・ファレル、こんな地味な役やれるんすね。いやいや褒めてますもちろん。

内容はわりとたんたんとしてます。ヤンの記憶開示の場面も、このあたりのゲームをやる人にとっては特に目新しいものはないかと。

ただしさすがはA24、映像美は半端ない。特にエイダの記憶を探る時の映像は素晴らしかったです。

そして教授の音楽。素晴らしいの相乗効果と言うしかございません。

ただ、残念なことに私が観に行った映画館。近所の席にすげえバリバリ音を立てて菓子を食う女性がいまして。

本当にこの映画に限っては飲食禁止にしていただきたかった。それだけに静寂が映える映画。

なお、リリィシュシュを観ていた方は思わず、おお!懐かしい!と叫びそうになる歌が聴けました。

家族構成が多国籍で会話のやり取りもなかなか面白かったです。

歴史と近未来を融合させた哲学的な余韻に残る作品

景色やインテリア、音楽が(とくにチェロが良い)美しく、ずっと眺めていたい心地よさがこの作品にはある。

ヤンの断片的な記憶をかき集めて紡がれる、“家族愛”とあらゆるメッセージ。ここを観るものがどう解釈するかが、本作の評価の分かれ道かと。

そもそもこの家族は父は西洋人、母は黒人、そして中国人の養女、AIの兄で構成されていて、国も文化も人間、テクノロジーさえも混在している。ボーダレスで現代社会におけるテーマや“家族とは何か”が織り込まれている。

きっと数十年後はこれに近い感じになるのだろうけど、中には劇中で老子の話やお茶の歴史なども語られていて、近未来だけを描いてはいない。

文化テクノロジーだって恋愛感情を持ち、愛も知る。そして自身の“死”や生きることの意味を考えたりするのだと…。

久々のA24が手がけた作品、スタイリッシュでいて、アート要素もたっぷり散りばめられている。

もう一度見たい作品だ。

近未来の新たな問題

静かで美しい

雰囲気を楽しむ映画なのかもしれないが、余白や行間が多すぎる

AIロボットとクローン、人種の違う夫婦と養女、東洋的な雰囲気と哲学的な会話、静謐で美しい映像と音楽、場面に応じたスクリーン・フォーマットの使い分けと、設定や仕掛けは申し分ない。

そこから、人間とは?家族とは?記憶とは?人生とは?死とは?といった様々なことに思いを巡らすことになる。

ただし、いかんせん、余白や行間が多すぎて、明確なメッセージが伝わってこない。

余韻を楽しむどころか、「あとは勝手に考えて」と、置き去りにされたや気持ちになる。

あえて解釈するとすれば、大切な人を亡くした喪失感にさいなまれながらも、故人には人を愛した幸せな記憶があったことを知り、救われる家族の物語か?

それにしても、もう少しインパクトのある話にできなかったのかと、消化不良な感じは残る。

全92件中、41~60件目を表示