ファーザーのレビュー・感想・評価

全346件中、121~140件目を表示

圧倒的全人類鑑賞推進映画

今まで邦画洋画様々な認知症を題材とした作品を

観てきましたが、ここまで胸に鉛のような

苦さと重さを感じた作品はありません。

自分だったら、または自分の周りの大切な人が

こうなってしまったら、そう考えずにはいられない…。

ただ作品を楽しむことは難しい。

それくらい他人事ではなさすぎます。

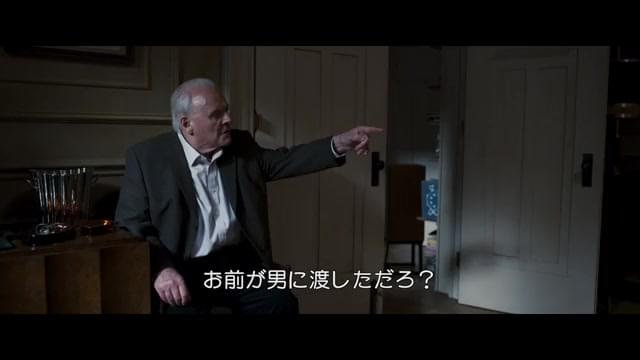

そしてなんと言っても素晴らしいのが

アンソニー・ホプキンスの演技力。

ほんとに瞳の揺らぎから佇まい、指先に至るまで

非の打ち所なし!!!!なんて魅惑的なのでしょう。

これからも人間として生きていくなら

絶対絶対絶対見るべき。

もしも自分がその立場になった時、

この作品を知っているか知らないかで

優しさや思いやりに必ず違いが出ます。

自分や周りに愛を持って生きるために、

欠かせない映画のひとつです。

不安と恐怖

ドーターでもいいかな

脳と言う組織を考えると

脚本と言うよりは…

観客に体感させる事に成功している!!

主人公はメモを取ったり自分で考えたりはしないので、初めはあまり共感はできませんでした。次第にどうにもならない状況で惨めな気持ちになりました。しつこい演出等は全く無しに、観客に体感させる事に成功していると思います。自分がこの状況になったら、過去を振り返る価値はもうありませんが、食べ物の確保を行いつつ、一日一日新たな気持ちで生きていくしかないと思います。

答えがあるなら

その先は

題名からしてお父さん目線で書かれているのかなと思った。時が進む度に人が変わってたり、名前が一緒なのに容姿が違ったり…これは認知症の人の感覚?と思った。

自分は1人で大丈夫と言うけど、娘を認識出来てなかったり亡くなっただろう下の娘のこともまだ旅行に出てると信じてたり。

なんか切なかったです。施設に入って記憶が少し曖昧になって娘ではなくママを呼んだり。あのままどんどん記憶が曖昧になっていくんだろうか。葉が落ちていくように…という例えがなんとも、もどかしいんだろなと想像した。切ない…。

わたしには、ただの、認知症ドキュメンタリーにしかみえないのだが‼️❓

心に響く映画。

とても衝撃的な作品。

現代では認知症が世界中で問題視されている中

患者側の主観で容赦ない演出は思わず目を

背けたくなるようなリアルさを表現している。

鑑賞中、何度も何度も取り残されたが、

その状態こそこの作品の最たる楽しみ方なの

だろう。アンソニーが見る世界を共有し、

認知症患者の苦悩を知ることができる。

真実は1つなのにまるで複数の世界を行き来

しているような気分にさせられた。

悪気は全くないのに、脈絡のないところから

突然飛んでくる心ない台詞には心を痛めた。

ラストに真実が明かされるが、繋がれば

とてもシンプルな一本線。

時々アンソニーの思い込みなども混ざるが。

避けられない運命の絶望感を感じながら、

自分のことかのように突き刺さる台詞と

初めて体験する世界、そしてアンソニー

ホプキンスの繊細で芸術的な演技に

圧倒され続けた97分でした。

来たるべき日に備えて

誰が観ても分かるアンソニーホプキンスの名演が光り、

その輝きのおかげでどっと辛さが押し寄せて来た。

親と「ボケたらボケた方は何もかんも忘れるから楽やなぁ」

「せやなぁ」なんて話てたけど、

考えが甘っちょろ過ぎた。

今作の見所はやはり認知症側の視点の部分だと思うけど、

たった90分観ただけの自分でも、

今自分はどこに居て、誰と居て、今いるコイツは誰なのか?

と頭がぐちゃぐちゃになるのに、

これを毎日繰り返すなんてとんでもなく大変な事。

迷い込んだ迷路から永遠にに出られない感覚に

とても疲れました。

介護側の辛さが描かれる事はあるけど、

患ってる方の苦悩を知るきっかけになりました。

日によって人格も性格も変わってしまうのだから、

対処の仕方が分からない。

本当に嫌な奴だと思ったら弱さを見せたり、

褒めてくれたり、感情がぶんぶん揺さぶれられるのだろうな。

来るべき日に備えて何も出来ないのだけど、

覚悟はしておかないと。

それにしてもアンソニーホプキンスの演技は

素人から見ても「これが今年の最優秀男優賞です」

と言われても納得出来るものでした。

民族の違い?

ボケはじめの頃ってそれを指摘されるとごまかしたりするから発覚が遅れると聞いたけど、この主人公はキレまくりますね。民族や国民性によって認知症の症状って違うのかな?それがこの映画を見て一番気になったところ。もちろんアンソニー・ホプキンスの演技は素晴らしい。女王陛下のお気に入りで気に入ったオリビア・コールマンも素晴らしい。でも想像してたのから一歩もはみ出ない映画って退屈しちゃうよね。最後に急に弱気になる?子供に戻る?のも安直で舞台なら分かりやすくて良いのかもしれないけど映画では物足りない。

ママ

人の記憶って

主人公の男性は、とても元気で何にも無く過ごしていた。だけど、自分で気づかないくらいに病気が進行していて健忘症になってしまっていた。

アンソニーホプキンスが演じる男性は、実際しているかのような演技で観てる方に何の違和感も与えない。

自分の記憶が分からなくなってしまう病気を外からみる作品は、多いなと思うけど。

自分がなっている作品って珍しいなと感じた。

実際に自分がなってしまうとこういう事になるのかもしれないと少し怖さもあった。

自分が思っているもの全てが違ってしまっているというのは、とても怖くて悲しいなと感じた。

身近な人やこういう人達に出会った時に少しだけ、今までとは違った視点から相手と接する事が出来る様になるかもしれない。

残酷な現実

《認知症における『混乱』とは》

全346件中、121~140件目を表示