「「わたし」の映画」i 新聞記者ドキュメント andhyphenさんの映画レビュー(感想・評価)

「わたし」の映画

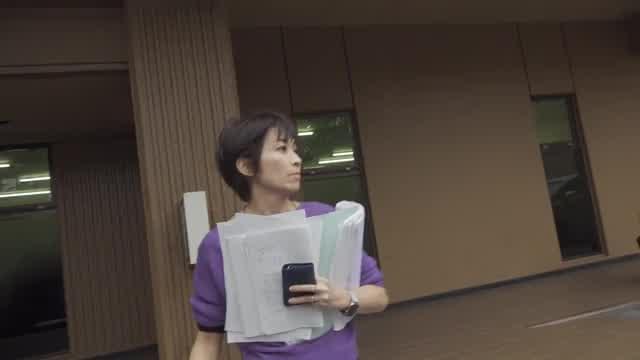

どういう経緯か分からないが製作・配給ともに劇映画「新聞記者」と同じ。しかしこちらは望月衣塑子氏本人に密着したドキュメンタリーである。

ドキュメンタリーをフラットに観ることは決してできない。ドキュメンタリー監督は被写体を決めた時点でその感情に当然、沿ってしまうからだ。どんなに中立に撮ろうとしても、観ようとしても絶対に不可能だ。それはそれだけ被写体たる主人公に抗えない「撮りたさ」「特異点」があるからだろう。

そしてそれ以上に、この「i」という映画においては「対戦相手」に直で接触することが不可能だ。政治家に接触できないって異様な社会だなと思うが。

望月衣塑子という人は、ものすごく早口で強そうに見えるが、基本的には「民衆の代弁者」として行動している。おかしいと思ったことを問う。しかし質問は遮られて官房長官は素気無い返答。権力って、こういうときに効くんだな、と思う。

正直、結構多くのひとが政治に興味を持たず、自分の生活が平穏であればよい(そこに政治が関わるという意識があんまりない)と感じる社会では、彼女のような人は多くの人に熱狂されない。「あのひと、何やってんだろね」という冷笑で終わる。熱狂されても「頑張ってね!」で終わる。いや頑張るのはどちらかといえば彼女じゃなくて、我々なんだろう。

しかし、政治に強い興味を持ち行動を起こしたとして、それが全然、現状の政府に効いていないことも確かである。それはやはり政治にそこまで関心のない「サイレントマジョリティ」の影響だろう...。

ということをつらつら考えながら観ていた。望月氏は闘う人だが、彼女もまた、少し感情に囚われている。あれだけ目をつけられたらそれは当然なのだろうが、その感情的な部分が難しい。「自分はどんな状況でも、権力に疑問をぶつけていく」と本人は勿論、理性と正義を持って考えている。けれど、どこかに「あいつを倒してやる」という感情がやはり見えるのだ。それがいいことなのか、私には判断がつかない。あの魑魅魍魎みたいな政治の世界では。感情を揺さぶる戦略に踊らされているようにも見えてしまうのだ。怖い。

最後のアニメーションと写真、森監督のナレーション。あれは「望月衣塑子」の映画であれば不要だったと思う。最後の独白は望月氏のものであるべきだし、ないのならあの表情ひとつで、映画的には十分だった。

しかし、森達也というひとは、恐らく「i」を途中から自分の映画にもしている。望月衣塑子と森達也が、ある種融合するかのように並び立つ。だから入れるしかなかったのだろう。それが森監督の「i」なのだろう。

人はひとりでは生きていけないが、自我を失ったらそこで終わる。そういう意味で最後の言葉が響く。「彼女の物語」ではなく「私の物語」。

しかし、東京国際映画祭で原一男監督が指摘していたが、森監督は本当に映画的な画に頓着しなさすぎだな...と改めて思った。味があるといえばまあそうだけど。

籠池夫妻の奥さんがどら焼きを皆に「ほら食べ」って差し出すシーンで笑ってしまった。イデオロギー云々以前に彼女は大阪の気のいいおばちゃんであった...。