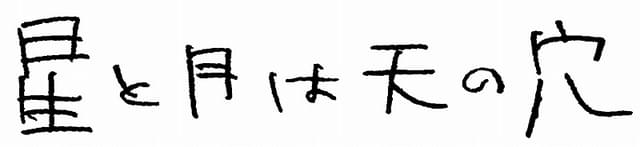

星と月は天の穴 : 特集

【“愛と性”を語ることは、“生きること”を語ること】

こじらせ男性43歳の独り暮らし、滑稽さ、おかしみ。

なじみの娼婦、偶然出会った女子大生との情事。乾いた

日常に強烈な一滴を垂らす、今年最後に観るべき邦画

12月19日公開の映画「星と月は天の穴」を観終えて胸に残ったのは、抑えていた本能を呼び起こされたような“昂ぶり”でした。

主人公は、女を愛することを恐れながら、愛されたい願望をこじらせる40代の小説家。

滑稽で、情けなくて、切なくて、けれど可笑しみに満ちた愛の行方を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜ軽やかに描き出しています。

綾野剛の枯れた熱演、荒井晴彦監督の50年の執念が生んだ映像美、情欲の先にある生の実感。「星と月は天の穴」は、 おそらく今年最後に観るべき日本映画 ――その魅力・概要と、実際に観た感想をお伝えします。

【2025年最後に観ておくべき日本映画がやってきた】

美しく可笑しく軽やかに、“人間の本能”を描く渾身作

【乾いた日常に、強烈な一滴を垂らす“物語”】

なじみの娼婦、偶然出会った女子大生との情事。理性と本能を暴く、切実さと可笑しみに満ちた117分間。

10年前に妻に逃げられた43歳小説家・矢添克二(演:綾野剛)。愛が欲しい。けれども愛することが恐ろしい……心の穴を埋めるように、なじみの娼婦・千枝子(演:田中麗奈)と時折体を重ね、傷つかない範囲でやり過ごす日々を送っていた。

そんなある日、画廊で偶然出会った女子大生の紀子(演:咲耶)と、車での粗相をきっかけに奇妙な情事へと至る。 無邪気に、しかし大胆に心へ踏み込んでくる紀子に翻弄され、矢添の日常は大きく揺らぎ始める。

1969年という“熱気の時代”を背景に描かれる人間模様は、ただの三角関係では終わりません。濃密な色気が劇場に立ち込め、観ているこちらの理性まで溶かすような、上質なドラマが待っています――。

【しかし…ただ官能的なだけではない】

情欲の向こう側にある、圧倒的な“生”――生きる実感が乏しい現代だからこそ、観るべき映画がここに公開。

あらすじなどから「官能的な映画」と感じたのなら、ぜひその先に進んでみてください。「星と月は天の穴」の本質、それは、求め合う情欲の向こう側で “生きること”そのものが手招きしている ことです。

性と生は言うまでもなく密接に絡みつき、性が生を強調し、生が性を美しくもする。ゆえに本作は、愛と性を語ることで、 強烈な“生きる実感”を与える渾身の一撃 でもあります。

あふれる物質と情報、SNSやAIなどによるフェイクが、人の生きる実感を奪っていく世の中だからこそ、人間臭さと快楽を伴って「生」を実感させてくれる本作は、今、私たちが体験すべき必然の一本なのです。

【監督は“愛と性”を描き続けてきた荒井晴彦】

18歳から夢見た”50年越し”悲願の企画。綾野剛ら名優とともに、想像力を掻き立てる極上の映像世界を創出。

メガホンをとったのは「Wの悲劇」「火口のふたり」「福田村事件」「花腐し」など数々の名作の脚本・監督を手掛けた荒井晴彦。

そして原作は「驟雨」などの芥川賞作家・吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞小説。18歳当時、まだ女性を知らなかった荒井青年は、同小説の「情事宿の床に落ちていた、絡み合った男女の毛」を見て欲情する描写に、雷に打たれたような衝撃を受けたといいます。

“性とは体だけでなく、頭(想像力)でするもの” 。愛と性を描き続ける荒井監督が「いつか映画にしたい」と願い続けた正真正銘・悲願の企画が、約50年の時を経てスクリーンに結実しました。

キャストには主演に綾野剛。小説家・矢添役と、矢添が自身を投影して執筆する小説の主人公“A”を演じ、得も言われぬムードを醸し出しています。

ほか、オーディションの最後に現れ監督の迷いを吹き飛ばしたという新星・咲耶、「花腐し」でも好演した柄本佑、人気セクシー女優のMINAMO、そして日活ロマンポルノで知られる大女優・宮下順子、日本映画界に欠かすことのできない田中麗奈ら、荒井組の常連や個性豊かな面々が集結。

さらに特筆すべきは、モノクロームの映像美。 下着の白さ、夜の黒。あえて色を排したざらついた世界の中で、情動を表すパートカラーの「赤」が際立つ。あらゆる感覚が鋭敏に研ぎ澄まされる甘美な世界。映画館の暗闇で、堪能してみませんか?

【レビュー】ぜひ“上質映画を見る喜び”に浸ってほしい

綾野剛の名演、本能が解放される描写、非常識な興奮…

読者の皆様の作品選びのために。実際に観た感想をつづっていきましょう。

●筆者紹介

【綾野剛が愛おしくてたまらない】

女性を”遊ぶ”つもりが、いつの間にか”遊ばれている”――? サディズムとマゾヒズムを反復横とびする“枯れた名演”に唸りっぱなし

主演・綾野剛の凄まじさ。 変幻自在、強烈怒涛、演じるというより“そこに生きている”――2025年は「でっちあげ 殺人教師と呼ばれた男」「愚か者の身分」と素晴らしい主演・出演作が続きましたが、本作では 枯れた名演 が目を引きます。

とにもかくにも、全編通じて綾野剛が愛おしい。演じた矢添は、ときに女性を「道具」と呼び、女性に支配的な態度をとります。ゆえに女子大生の紀子にも当初は「遊んでやる」姿勢だったわけですが、気づけば逆に支配されている……そんな逆転劇が面白くてたまらないのです。

荒井晴彦監督はこう語ります。

「(原作小説について)妻に裏切られ、愛とか恋とかいう情感を持ち込むのを拒否し、女を『道具』として扱おうと思っている男が『道具』に敗けてゆく小説だった」

かように、矢添は局面局面で「サディズム(支配)」と「マゾヒズム(被支配)」を反復横跳びするように揺れ動く――これこそが本作の白眉! 攻守が目まぐるしく入れ替わる関係性は、観る者に自身の性癖を見つめさせ、その果てに「自分は何を求めて生きるのか」という本質的な問いにたどり着くのです。

筆者は男として“刺さり”ましたが、きっとあらゆる立場の人が、この不器用な男の中に「自分」を見つけてしまうはずです。

【頭と身体が火照りだす…この“興奮”は非常識】

大胆な描写と巧妙なメタファー。現代人の抑えた本能に舌を這わせる、穏やかで凶暴な体験。

大胆で美しいラブシーンの凄まじさ。一方で、ちりばめられたメタファーを読み解く“知的な興奮”もまた凄まじいからこそ、筆者は「星と月は天の穴」に魅了されてやみません。

具体的には? 1つだけ、筆者の解釈を記述しておきます。

本作は“歯”の物語でもあります。(ネタバレではないのであえて書きますが)作中で明かされる矢添のコンプレックスは「若くして総入れ歯である」ということ。口腔衛生は親が子どもにするケアでもあるので、歯は“親からの愛”の象徴とも読み取れます。

ゆえに、歯を失った彼は「愛を受けていない・知らない」という欠落を抱えている、という見立てが成り立つ。矢添は女性に入れ歯が露見することをしきりに恐れますが、それは「愛を知らない」と知られると、にべもなく捨てられると考えているから……やがて訪れるクライマックス、さてどうなるかはお楽しみに。

このように、一つの描写から幾重もの意味が立ち上がり、読み解くほど物語の芳醇な香りがブワッと広がる。そしてまた、凶暴なまでに美しい肉体的シーンの数々を目の当たりにし、頭と身体がみるみる火照りだす――。

そうして、日常で抑えていたはずの本能が一息に解放されていく。これぞ大人が味わうべき「上質な映画体験」だと、筆者は思います。

【最後に】この“生の実感”を、ぜひ劇場で――。

本作の情欲と哀愁の向こう側に、理屈を超えた“熱”があるように感じられることに注目してください。

想像力が掻き立てられる描写の数々。濃密な色気が空間を支配し、理性がとろけ、圧倒的な「生」が剥き出しになる映画体験――。

2025年が終わり、2026年が幕を開けます。ぜひ劇場の暗闇で、この映画の“一滴”を受け止めてください。