HOKUSAIのレビュー・感想・評価

全128件中、1~20件目を表示

人の心を動かす一本の線。

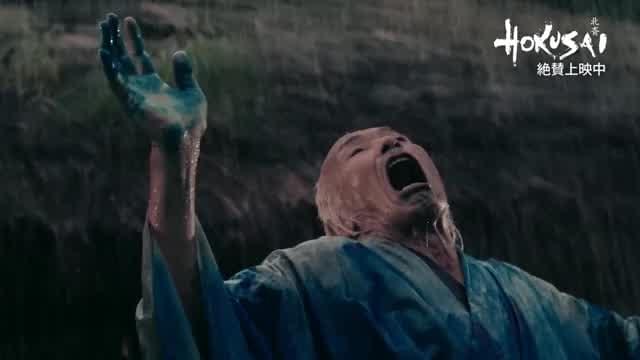

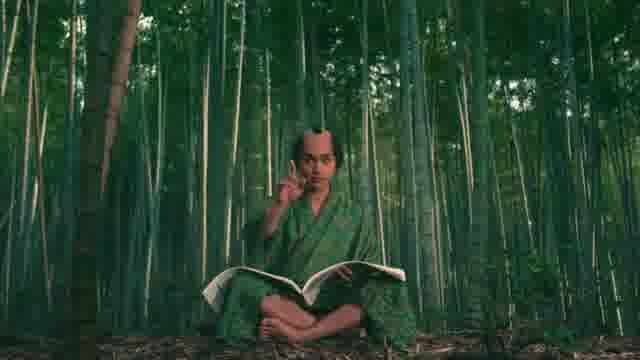

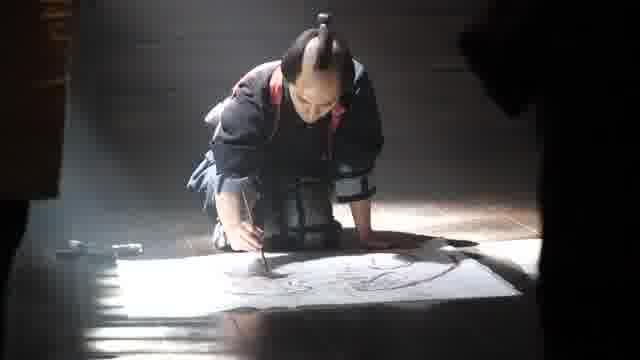

まるでマイク・タイソンのような獰猛さ。自ら軋轢を呼び込み、ぶつかり合うことで自己確認するかのような絵師。若き日の北斎に扮した柳楽優弥は身体ごとぶつかる芝居を選んだ。

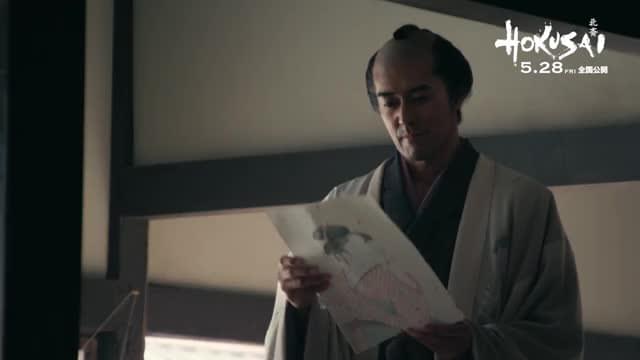

描きたいものを見つけること。どれだけリアルで精緻に再現されようと、内なる衝動がなければ人を惹きつける絵にはならない。遮二無二突き進もうとする青年に絵師としての才気を見出した蔦屋重三郎は、彼だけの絵を生むために必要な衝動へのきっかけを作ろうと、美人画の歌麿、役者たちの個性をデフォルメ画で表現した写楽ら、同時期を生きた絵師を紹介する。だが、宴席で逆ギレした青年は癇癪を起こすだけ。

人の心を動かす絵を描くことは簡単ではない。優れた絵は、なぜ人の心を動かすのか。青年が放浪の果てに見つけた一本の線が、年老いて覚醒する北斎の絵へとつながっていく。

諸説ある北斎の生きた軌跡から浮かび上がる、内なる創作衝動だけが生み出す唯一無二の創造の奇跡。シンプルだけれど根源的なこの問いかけは、どの道にも通じる普遍性を持つことを教えてくれる。

ほぼフィクションの青年期パートが冗長。田中泯の身体表現をもっと見たかった

遅咲きの浮世絵師だった葛飾北斎の人生について、有名になり多くの弟子を抱えていた老年期は資料が多く残るものの、青年期の資料はほぼゼロだという。そこで本作は、柳楽優弥が演じる勝川春朗(のちの北斎)の青年期を創作し、いまだ画風を確立できず貧乏暮らしの日々や、当時すでに売れっ子の歌麿や年下の写楽と宴会に同席した際の焦りやこじらせ具合を描いており、特殊な天才の話ではなく普遍的な成長物語に寄せる意図はうかがえる。にしても、企画当初からダブル主演が既定路線だったのか、この青年期パートが全編のほぼ半分、1時間。これはさすがに長すぎた。

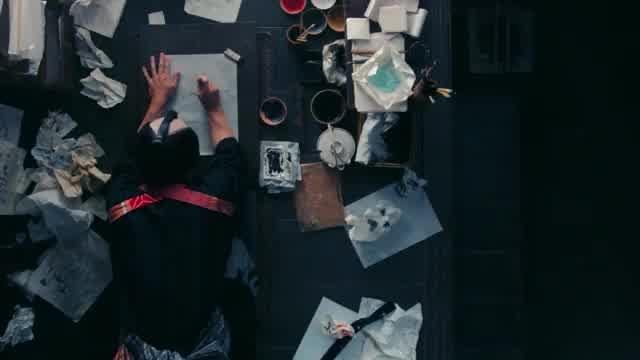

田中泯の老年期パートに入ると、有名な「富嶽三十六景」や「生首の図」の制作過程などで描写ががぜん活き活きとしてくるが、前半の青年期のエピソードが後半に効いてくるかと言えばそうでもない。だったら青年期をせいぜい3分の1程度に抑えて、そのぶん老年期パートで名画やユニークな北斎漫画などの創作の秘密に迫るとか、カメラアイの持ち主だったと言われる北斎からの見え方を凝った映像で再現してみるとか、もっと工夫のしようがあったのではないか。舞踏家でもある田中泯の絵を描いている時の身体パフォーマンスは素晴らしく、それゆえに、たとえば有名な120畳サイズの「巨大だるま絵」を描くシーン(原恵一監督のアニメ映画「百日紅 ~Miss HOKUSAI~」はさすが、この場面をしっかり描いていた)などがあれば、田中の全身を使った圧巻の身体表現を堪能できただろうにと惜しまれる。

俳優陣の演技や意欲的な映像も決して悪くないのだが、構成上のバランスの悪さが響いた。

完全なフィクション。後付美化ムービー。

色んな説があるが、絵師としては狩野派をクビになった絵師。

画力にしてもあったかもしれないが、狩野派をクビになった事は事実。そして最大の特徴は、彼が「フォルム」の絵師と言う事。それは良くも悪くも現代の漫画と繋がるのだ。

つまり、

北斎は「形(フォルム)」の天才なのだろう。

そして、狩野派や土佐派と言った絵師からは良くも悪くも俯瞰されて解釈をされていたのだ。

だが

しかし、娘のお栄は狩野派や土佐派にも無い「光と影」の天才だったと僕は思っている。

『吉原格子先之図(よしわらこうしさきのず)』

彼女の代表作を見てもらいたい。これは提灯の明かりと、そこから生まれる濃淡だけで構成された、まるでレンブラントのような作品である。

当時の浮世絵は「影を描かない」のが常識だったが、彼女は光の陰影だけで空間の奥行きや情感を表現した。この「闇の表現」に関しては、間違いなく父「以上」の感性を持っていた。

従って、

晩年の名作と言われる肉筆画の多くは葛飾応為の作品若しくは北斎が応為から影響を受けて描かれた絵と思っている。

色んな節はあるが、フォルムだけの表現とは「絵を見て描く」と言う事も出来ると言う事だ。つまり、模写。そんなのは日本だけでなくフェルメールなんかもやってる。

東洲斎写楽を日本芸術の代表見たく語る人もいるが、絵画としてみた時、蔦屋重三郎の後付プロデュースの力と見るべきのように感じる。

その観点で言えば、応為の明暗対比は極東の島国の無名の女性が描いた奇跡の世界的な名作と僕は位置づけている。

追記

応為の映画は見に行くつもりだが、応為は醜女たったはずである。なお、北斎には5人の子供がいた。そして、北斎は美化されるよりも汚いお栄がいないと何もできないク○ジジィだったそうだ。

追記

ここで版画を一つの芸術としてみた場合、

「彫り師」を無視していると感じる。勿論、摺り師も同様。

色々な版で浮世絵として「絵」は残っているが、全て印刷物。つまり、絵師から見れば彫る事や刷る事はただの流れ作業なのだ。

さて、今までの日本の芸術はそう考えている。だから、七宝焼の「並河靖之」と「濤川惣助」も同じような扱い。つまり、日本は「工芸品」を芸術品として見ていない時代が続いたのだ。だから、浮世絵を刷った版木は印刷が終わったあと、全て平らにされて、再利用されている。つまり、現代の出版界の原型がこの時出来たのかもしれないとぼくは思っている。

オムニバス的でフィクション満載

葛飾北斎の半生を描いた映画で柳楽優弥と田中泯のダブル主演。全4章に分けられており、前半2章で柳楽が北斎の青年期・中年期を、後半2章で田中が老年期を演じており、真ん中の壮年期が抜けている。1章が駆け出しの北斎を蔦屋重三郎が見出すあたりから、北斎が絵に開眼して画風を確立し蔦屋に認められるまで。2章が売れっ子となり結婚もした北斎に第一子が誕生するまで。3章は娘のお栄(葛飾応為)や弟子たちと暮らす北斎が中風を患い、旅に出て『富嶽三十六景』を生み出すまで。4章は友人の柳亭種彦が武士でありながら戯作をしたことで誅殺されたことにショックを受けた北斎が最後の絵?を描き上げるまで。

一つ一つのエピソードはそれなりに面白いんだが、それぞれの話がぶつ切りに並べられてる感じで上手く絡み合っておらず、1本の映画としての流れが悪い。映像の構図や演出などもちょっと古っぽいように感じたし、テンポも妙にゆったりしてて淡々とした作風なので途中からちょっと退屈してくる。北斎の史実にわからないところが多かったり、物語的面白味に欠けたためか創作部分がかなり多く、柳亭種彦の話なんてほぼフィクション。中風になった北斎が旅に出て帰ってきたらいつの間にか治ってるのも変。役者や美術は良いんですけどね。蔦屋や歌麿・写楽・馬琴らが出てきて、大河ドラマ『べらぼう』終盤や映画『写楽』とかぶる第1章が1番面白かったかな。そこもフィクション満載ではあったが。全体的にはつまらなくはないが面白くもないといったところ。

前半は結構楽しい

タイトルなし(ネタバレ)

今日(2025/09/24)、2日に分けて観終わりました。

葛飾北斎の半生は、林家あんこという噺家さんが展開している『北斎の娘』から興味を持っていました。本作にも北斎の娘(お栄=応為)が登場します。

江戸時代のアートの世界は、幕府の抑圧が甚だしく、とても窮屈そうでした。そんな中でも自由を貫く絵描きがいて、同時に侍でありながら物書きをする者もいました。本作は実在の浮世絵や、登場人物を介して当時の悲喜交々を垣間見る事ができます。

プロローグから暫くは、少々安っぽさを感じてしまい集中できませんでした。二章以降は年月が突然飛ぶのでびっくりします。個人的には晩年の北斎(田中泯)の姿が印象深く、豊かな表情の変化など興味深く観ることができました。

卒中で倒れ、利き手が不自由になる場面や、その後回復してひとり旅を始める姿や、赤富士を目の当たりにする場面が印象的でした。

物書きが粛正された後の北斎の作品には、血の気が引きました。それが世に出た時、彼がどうなるかも。

長い映画で中弛みはしましたが、なんだかんだ勉強になりました。

かなりつまらなかった🎞️

柳楽さんでは阿部さんの存在に釣り合っていない様に感じました。抽象的、表面的な話ばかりで、絵画や芸術に関して何が実感を得られると言う事はありませんどした。ストーリーが一向に面白くなりませんでした。

信州小布施/曹洞宗岩松院の肉筆/北斎の鳳凰

DVDにて鑑賞。

レモンブルーさんの「レビュー」を先に読んだので、映画館に行けなかったことを惜しむ気持ちは消えたけれど。

葛飾北斎の浮世絵については、

たまたまあちこちの画廊などで、有名な刷り物を見ることはあっても、どう言えばよいのだろうか、こちらの感性のレシーバーの周波数が合っていなかったのか。感心こそすれ、それほどまでは惹かれるということもなかった僕だ。

そんな僕が、期せずして出会ったのが、表題に掲げた小布施の古刹の天井画だった。

前任地で大変な失敗をして、逃げるように退職し、少なからぬ傷も負い、あの日は、僕は療養の日々で、冬の北信州をさまよっていた。

そしてたまたま雪の舗道を歩き、徒歩で行き着いたお堂だった。

シーズンオフの平日の昼間だ。

観光客もほとんどおらず、真四角の畳の間に、真ん中に陣どって仰向けに横になる。

疲れていた。

目を閉じていた。

しんしんと冷える極寒の御堂だった。

こんなにも不便で、信濃の國の辺鄙な村に、

何ゆえに北斎翁は、江戸から250キロもの旅を押してやってきたのだろうか・・

画家の「経歴」や「プロフィール」を学習熟知してから作品に触れるのも良いけれど、

ほとんど何の予備知識もなく、ましてやそのお寺に北斎があることさえまったく知らずに、対面した天井画だ。

鳳凰が僕の目を見つめ、僕が鳳凰の目を見つめる。

視界が全部鳳凰だ。

「・・・」

巨大な鳳凰の渦が、もの凄いエネルギーを放って、僕を畳から中空に浮かび上がらせる。

やおら三半規管が回り出し、重力が逆さに逆転して、宇宙から鳳凰を真下に見下ろしているかのような不思議な錯覚が起こる。

非接触充電を受けたような心持ちだ。

「いいものを見た」と思って、歩いて帰った。

― あの体験があるから、

映画化に多少の誤表現があっても、僕はそれほど腹は立たなかったのかもしれない。

「作品=作者との出会い」が先にあったからだ。

葛飾北斎最晩年の大作

「八方睨み大鳳凰図」。完成は嘉永元年(1848)、北斎89歳。

どなたかのレビューに

「役者田中泯に北斎の版画を貼りめぐらした舞台で、彼にコンテンポラリーダンスを踊らせたほうが、北斎の真実に迫ったのでは」というレビューが。なるほどとても面白い。

至極納得だ。

北斎は、

正気とか、正論とか、正確性とは反対側のものを呼び起こす絵だ。

・ ・

前任地を退職することになったのは・・ 、

あれは小生が社内誌に描いたひとつの似顔絵のせいだった。

みんなが面白がってくれるかと思いきや、おふざけが大問題となって、親友を深く傷付け、僕は責任を取って辞表を提出。追われるようにその土地を離れたのだった。

僕ごときを、「浮世の絵」を生涯懸命に描いた老人にた比べるのはおこがましいのだが、

あんなつまらない絵を描いた小男にさえ

「よく来た」と、鳳凰から言ってもらえた気がした。

◆◆◆

名作一歩手前かな?

通してみて面白かったです。章立てで作ってありますのでサブスクなどで登場した時もキリの良いところで区切れます。

・表情と光(陰影)の演出が卓越している。特に、田中泯演じる老境の北斎には凄みが溢れていた。旋風での人々の様子を感じ取るところ、北斎の青の完成などはすげえを通り越して呆然としました。ラストの怒涛図を書き込んでいく若い北斎(柳楽優弥)との共演にはホロリとしました。

・一方、圧倒的にダメなのは、筆の音がマジックにしか聞こえない。これは圧倒的にダメだし興ざめ。

・史実は知らないので、アレなんですが、開眼/老境の北斎って、写楽の価値観(感じたことを表現する)、蔦屋の野心を持って絵を描いていった、ということですね。はい。

面白い作品ですのでぜひ観て欲しいです。

がっかり

日本の映画ってまだ進歩しませんね

誰が悪いんだろう。

『表現の自由』が厳しく制限されていた江戸時代という訳のわからない設定がされており、幕府(権力)=悪という左翼的な考え方がいかにもな作品となっております。まずもって今の価値観で評価するのは絶対に辞めてもらいたいし、史実を無視しちゃ駄目だよと言いたいです。

私は葛飾北斎を知ることができる映画だと思っていましたが、実際は北斎のメインじゃない青年期ばかりクローズアップされていて残念に感じました。しかも監督曰く「青年期は資料がないのですが、こんな人だったんじゃないのかなーって思って作りました」と(怒り)

映画の中では田中さんの演技が素晴らしかったけど、それ以外は残念ながら見所無しです。衣装とかも良かったかな。

映画は歴史や史実に基づいて作るか、それが嫌なら史実完全無視のぶっとんだ映画にして欲しいものです。この作り方だとこれが史実だと思っちゃう人が出てくるのが怖いです。

変な

田中泯の凄さよ。

北斎が富士山を描くようになった過程がわかったり、当時の絵が完成す...

当代一

田中泯、阿部寛、柳楽優弥、各世代のmy favorite actor 。

当然ながら映画館で観るつもりだったが、タイミングが合わなかった。

満を持しての観賞。

3人に加えて玉木宏、俳優陣の演技は良かった。

しかし、ストーリーにはなかなか入り込めなかった。

HOKUSAIとあえてアルファベットにしたのは、

ゴッホにも影響を与えたという当代一の国際的アーティストだからでは?

阿部寛が世界地図を広げた時には大きな展開を期待したが、

その後は幕府の圧力に収束。

田中泯の熱演を活かしきれない観があった。

謎の絵師、写楽の設定もピンと来なかったな。

つまらなくはなかったが、期待が大きすぎたか。

4章に分けたのは良かった

全128件中、1~20件目を表示