フォードvsフェラーリのレビュー・感想・評価

全542件中、261~280件目を表示

It was a really really good movie!

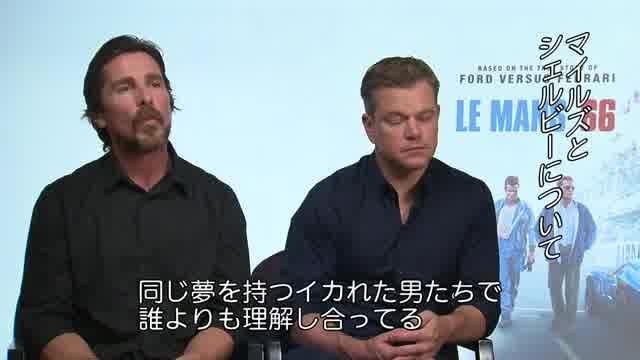

命や人生をかけた闘いとマイルズとシェルビーの友情に涙が止まらず、、

そして、観終わったとき、マイルズとシェルビーのファンになってしまうそんな映画でした。

マット・デイモンのいたずらが本当にあったかは別として、、the ハリウッドの映画を観た感じでした。

ル・マンのレースも本当に息をのんで、祈りながら見てしまいました。スピードがカッコいい。

フェラーリとフォード。イタリアとアメリカ。

なんだかすごく歴史を感じて、すごくおもしろくて。

GT40はこうやって生まれたのね。

そこまでに至るまでのメカニックを作る職人のお仕事もチームプレーもカッコよくて、そして、1.2.3フィニッシュのひとの良さも心揺さぶられて、1位でフィニッシュさせてあげたかった。。すごく心が痛みました。

それにしてもなんてステキな俳優さん。

クリスチャン・ベールがとにかくとにかく良かった。

とてもとても良い映画でした。

ぜひ劇場で。今回も4DXで観たのですが、爆音とエンジン、伝わる振動で臨場感が凄かったです。

最後はとてもとても悲しい終わり方で、、

これが実話と知り、なんとも言えない気持ちになりました。

フォードのトップの経営陣に吐き気がして、すごくいやーな気持ちも残りました。やなやつ。

そして、マイルズの息子役の子が本当に可愛くて、彼がどんな人生をこれから送るのか、パパのたくさんの深い言葉にも本当に心打たれました。

駄目な私ねぇ~💦

最高に面白い!

迫力のレースシーンにケンを中心とした友情や家族、イメージを大切にする大企業と純粋にレースに勝ちたいレースチームといったドラマ、面白くて2時間半位有ったとは思えませんでした。

タイトルがフォードvsフェラーリだけど、フォードvsフォードな感じですね。

やや小さめのスクリーンでの鑑賞でしたが、大きいスクリーンの方が迫力のレースシーンを楽しめると思います。

オトコの生き様

はじめに言っちゃうと、素晴らしい映画作品だけどストーリーは割と平凡じゃないかと。

じゃあ何が素晴らしいかって、演出・映像・役者・音楽などなど、その他すべて。

実話ベースってことだから、映画的に分かりやすいように

脚色なり創作なりも含まれているんだろうとは思う。

そして結果として、こんな心を揺さぶられるような

素晴らしい作品に仕上げるんだから、もう脱帽ですよ。

キャストでは特にクリスチャン・ベイルの存在感がすごくって、

体温とか匂いとか、すぐそこに居ると錯覚するようなリアリティがあった。

というか彼が演じるケン・マイルズに感情移入させるせいで終盤、

もうGTが走ってるのを見るだけで泣けてくるような、そういう引き込まれ方をしてしまった。

ちょっと強めの苦味が残るようなラストシーンもけっこう好み。

人生って良いことばっかりでも悪いことばっかりでもなくって、それが大切なんだっていう。

まぁ何にしても、IMAX初体験だったためのプラス査定も否定できないけど、

見るというよりもどっぷりと「浸る」映画体験。

全部コミコミで非常にエキサイティングな体験をさせてもらった。

すべては消えてゆく・・・

その昔、スーパーカーブームなんてものがあって、小学生だった自分もその“沼”に首まで漬かったものである。子供ながらに“フェラーリ”の煎餅みたいな車高の低さ、流れるようなデザインの優雅さを感じていたのだから、ましてや大人の世界では金が絡んで政治的でえげつない事情が繰広げられているのだろうと容易に想像できる。それは世界中どこの場所でもであるから、人間としての本能なのかも知れない。

本作はそんな大人の事情の幼稚さと、逆に大人になりきれない男達の成長譚という二つの軸で、エグゾーストノイズを掻き鳴らしながら、“環境問題”なんて誰もが口に出す頭もなかった古き良き時代のストーリーである。第二次世界大戦後のベビーブームによる好景気を背景としたアメリカ自動車産業、適当な所で戦争を切り上げたイタリア自動車業界の異端児の狡猾さ。クラフトマンシップとベルトコンベア大量生産。対立姿勢はお互いに敬意を払えない欠格者共でもある。片やそんな車のスピードの魔力に取憑かれてしまった男達は、反目の中でも互いの才能へのリスペクトは怠らない。何度も家の前に足を運ぶチーム責任者、激しい性格ながらもその才能を惜しげもなくチームに注ぎ込むドライバー。それは、互いが同じ目線で目指す『速さの先』への飽くなき冒険という共通項がしっかり構築されているから。目的は売上の寄与、対するレースの為の資金稼ぎ。そのどちらでもない本来人間が知りたい欲求に忠実に従う人のみが自動車を一番乗りこなし、愛されることを本作では物語っている。そして皮肉にもその愛され方は時として死によって道連れにされてしまう残酷さも伴うのが現実だ。副社長のような人間は“小悪魔”でしか過ぎない(ネット参照では作品のような非道い描かれ方の人物像では無かったらしい)。本当の悪魔は、その純粋無垢な真実への探求心を好物としている“運命”なのであろう。『好事魔多し』。そんな人生の厳しさも又、本作では訴えているようにも思える。

本作の、微に入り細に入りな数々のギミックも又特徴ある仕上げを飾っている。心を燃やす指示を出すときの背景のコパトーンの看板は“太陽”に掛けたものだし、夜中の親子でのル・マン攻略のコース図解説では、近所の車の排気音がシンクロしていく演出等々、ニヤリとさせる作り込みも又好意的な作りである。息子役の父親を心配する一連の気持の変化の妙、そして何よりチャーミングで素敵な奥さん役の女優の存在そのものが本作の男臭さや、ギアを力任せに入れていく硬質さに、上質なエンジンオイルの如く満たしていく効果を充分発揮している。今後も注目される俳優であろう。

多分、今後もカーレースに関する世界的注目度は縮小し続け、一部の富裕層のみの娯楽に納まる可能性が高い。そんな中で本作のテーマが、この新自由主義で覆われた世界に一筋の光を照らしてくれることを祈りたい。

最高かよ!

アメリカ的な映画だなあと

観ていい映画です。

それは間違いないんだけど、個人的にはアメリカ的な感性と自分って合わないなあと感じた部分も多々あり。

フォードがル・マンで王者フェラーリに挑戦する。

ほぼ話が見えているわけで、この設定の中でどう意外性を見せるかが面白さに関わってくると思う。そういう意味では正直意外性に乏しく感じました。

邪魔する身内、献身的な奥さん、かわいい子供等、出てくるだけで期待する役割があると思うんだけど、その期待通りに話が進んでいくからサラッとしてる。

サラッとしてるけど、プロットがしっかりしているし、スペクタクルがあるし、上手く作ってるから飽きないで見れる。観て損はない映画ですね。

ちょっと入り込めなかったのは、主人公であるカーレーサーの奥様がちょっと出来過ぎなとこ。

まず足が長い。まあいいんですが、なんだろあのスタイル。

顔は広末涼子。

カンペキなんですが、そんなカンペキな奥様と主人公が、まあカンペキなラブラブなわけです。

二人が出会うシーンなんて、個人的に日本人に置き換える癖があるからなんですが、日本映画でやったらドン引きか笑いが起きるんではないかと。

シャイさかげんがないんですよね。

ザ・堂々。

たぶん永遠にアメリカ映画とは相性が悪いだろうな。

ラスト50分の見せ場

アングルに大興奮

良い意味でストレートな作品

やっぱ!レース物って盛り上るね

主人公二人と家族を描く事に力を入れているので、思っていたよりもレースシーンが少ない。メインのルマン自体も短く、レース展開にもう少し時間を割いても良かったかも? 実際の展開に合わせたためと思うが、ブローで決着がつくのってどうなのだろう?

主人公格以外の人物描写も浅いかも?

あと、ルマン以降の描写は必要だったのか?観ていて一番気になった…

それでも、二時間半を意識せずに魅せる力はあると思う。

フォード現場VSフォード広報

それほどVSフェラーリしていない。

ストイックにマシンを調整していく現場の様子が観ていて楽しい。

現場の足を引っ張っている広報担当が憎々しく、良い味をしている(かなり嫌い)。

総括として、ブレーキ壊れすぎやろ。

このご時世に珍しい

個人vs組織

実話ならではの体感

タイトルに偽りあり、過剰過ぎる演出

原題でも Ford v Ferrari ですが…

主人公側であるフォード側にスポットライトが当たるのは当たり前ですが、「vs フェラーリ」が全くありません。

映画全体を通して、フェラーリ首脳陣やドライバーが合計で何十秒かはあって、首脳陣は外語を喋りドライバーはほぼ表情だけ、映画の中のフェラーリは、象徴とも言うべき「越えるべき壁」として出てきますがただそれだけです。

「vs フェラーリ」は期待しないでください、この映画は開発陣営とドライバーの「マイルズ物語〜愛すべき相棒シェルビー〜」です。

「マイルズ物語」として見た時、マイルズの愚直なレース愛とそれ以上の家族への愛、責任者としてマイルズ以上にシェルビーが葛藤しときに激しくぶつかり合うシーンは見どころの一つです。

一方で、過剰過ぎる演出が気になってしまい、まるで感情移入することができません。

レースを見れば「そうはならんやろ…」

ピットを見れば「こんなクズおらんやろ…」

を何度も感じることになります。

全542件中、261~280件目を表示