ザ・スクエア 思いやりの聖域のレビュー・感想・評価

全103件中、21~40件目を表示

秩序とカオス、そこに人間がいる。

パルムドール、常に追っかけてるわけではないので、賞だけ知って見た。

結論は、これぞカンヌ。納得です。

北欧って一括りにはできないんだろうけど、物乞いが普通にいるのは、先入観の虚無への供物ですね。日本だったら、まず店や道端からとにかく排除するから、また違うんだなぁと。

そして、それもスクエアの一辺。公平も信頼も思いやりも、秩序の一辺に過ぎないと提示されて、我々がほしいのは、秩序という囲いなんだと改めて。

逆に最も恐れているのは、カオス。不快、不愉快なのは理解不能だから。

少年は最高だったけど、手紙には、お前にカオスを与えてやると。殺してやる、とか、痛い目に合わせるとかがフツーだけど、カオスを与えてやるってさ。

もう手紙自体がカオスなんだけど、なぜあそこまで執拗に怒ってるのか、理解不能でいるうちは、カオスが続くだけ。

きちんと考えれば、そういう反応が起こりうる(あの執拗さも含めて)事は、理解できるはずなのに。

だから、登場人物を(自分とは違って?)欠落した人間に置いてしまうのは、理解不能とレッテルを貼る嘘だと思う。

少なくとも本編で起こってる事は、それ自体理解できない事は何一つないし、アンが言うように、「またまたー、分かってるんでしょ?分かってるわよ。」と執拗に要求する。理由が分からなくても、言ってる事自体は、理解できるはずだからね。

見るものほぼ全員が固まった猿人では、逃げたら襲われるのアナウンス通り。最初の女性だけでしたね。逃げなかったの。むしろ、女性の方が見つめていたくらい。

終わって見て、こんなに長かったの?疲れた状態だったけど、面白かった。

動画では、むしろスクエアの中にこそ、無責任な偽善的地雷が埋まってて、そこでは誰もが平等。という皮肉というよりかは現実。聖域だから、入らない前提なんだよね。思いやり地帯だから、誰かが助けるんだろうと。でも、誰も行かないから、結果助からない、という。

だから、提示としては、この映画は、少年よろしく、理解を執拗に要求してるんですよ。この映画自体が。勿論、逃げる人は逃げるし、嫌がる人は嫌がる。怒鳴る人は怒鳴るけど、理解が深まれば、いつまでもそうとは限らないと感じた。

ただ、理解をしつこく要求されているうちが花でもあるので、成熟・成長するチャンスは限られてるとのラスト。

しかし、主人公には娘がまだいますから、これから頑張って欲しいし、まだ何も終わってない感じに具体的な提示が最後あって良かった。知らない誰かではなく、知ってる誰かを理解できるはず人間は。まず。という。

万引き、パラサイトも良かったけど、より執拗に「展示」してくれてw見応えありの納得の作品。次回作が楽しみだね。

リバタリアニズムの限界

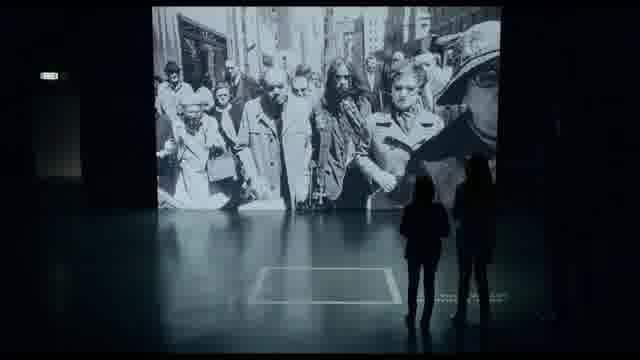

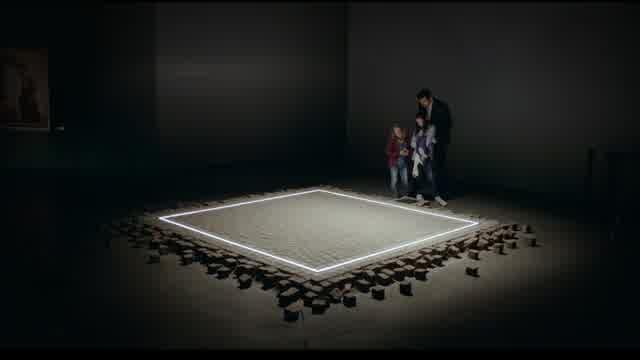

映画タイトルの“スクエア”には劇中登場する正方形の白線で囲まれたアートを指し示しているが、もう一つ別の意味が隠されている気がする。この“スクエア”にはスラングで“五分五分”とか“チャラにする”とかいう意味合いがあるらしく、前作『フレンチアルプスで起きたこと』(未観賞)同様のおそらく“二律背反”をテーマにした作品だ。

映画冒頭、赤の他人のために正義を行使したつもりが逆にスマホと財布を協力した相手に盗まれてしまう主人公クリスチャンは、移民の物乞にチキンサンドを恵んでやったら玉ねぎ抜きって言ったろと逆ギレされる。4文字言葉を連発し会見を邪魔する精神障害者に寛容たれと呼びかける紳士がいたかと思えば、その紳士淑女が集まったパーティ会場で行き過ぎたパフォーマンスを見せる“モンキーマン”を集団リンチ。YOUTUBEを使った斬新な展覧会告知が、貧困層蔑視にあたるとマスコミの袋だたきに合い、結局クリスチャンは美術館キュレーターの職を辞するはめに。

思いやりや寛容を示せば示すほど、プラス効果どころか収拾がつかないほどのカオスをその場に生み出してしまうのである。ザ・スクエアの白線がメタファーとなったその二律背反の境界線に踏み込んだとたん人々は一瞬うつむき沈黙するのだが、相手が自分の領域にずうずしく踏み込んでくると怒り心頭に達し暴力へと及ぶ。つまり、人間が他人に優しさと寛容性を示すことができるのはそのスクエアの“内面”ではなく、それを四角く囲んでいる白線=境界線上のごくごく狭い範囲、その部分だけなのである。

しかしこの映画、一般的には欠かせないプロットと呼べるものがなぜか存在しない。富と貧困、表現の自由と道徳、プライドと偏見、寛容と秩序などなどリバタリアニズムの限界にまつわる各種事例をならべただけで、見終わった後「So what?」と監督に思わず結論を尋ねたくなる構成なのである。パルムドール受賞作というふれこみだけで観賞したものの、巷の評価が真二つに割れた理由はおそらくそのストーリーテリング欠如に由来しているのだろう。もっと寛容に?表現の自由だ?っていわれてもねぇ、チャラにするってわけにはなかなかいかないのよ、これが。

85点

ダメな事、正しい事をわかってるつもりでも

出来ていない事、出来ないない大人が多い。

自分が1番可愛い自分勝手な自己中心的考えや行動

謝らない。周りがやったらやる、

知らんぷり、他人のせい。

思い当たる節が大人の観客全員にあるような作品。

あっちの選択をしとけばよかった、

なんであんな事しちゃったんだろう。

など刺さる内容ばかり。

みんな見て欲しい。

スウェーデンもそうなのか

スウェーデンは福祉国家で、日本よりも社会と人間に対する考えが進んでいる国、税金高いけどいいなぁと勝手にイメージを持っていました。が、幻想だったか。やはり人間はどこへ行っても同じなのかなあ。民度高めなところもあるのでしょうが、アカデミーの方々の選民的な感じ、モンキーマンの野生を前にしたら、こっぱみじん。人間も動物ですが、人間はよくそれを忘れる。「人間と動物の違いは〜」とか言う。

主人公もいくら澄ました顔で現代アートを語っても、やっぱりお金の大変さはある。お金持ちから寄付集めや炎上商法使ってでも一般の集客しないといけない。

生きるって大変。

選ばれし者側として生きる主人公、でもかたやスクエアという四角の中ではみんな平等という、コンセプトアートを進めている皮肉。収入や社会的地位の格差、階級の溝、人種間の不信、など妬みや蔑みが描かれて行きます。

主人公も心は平静じゃない、あたふたしてます。

偏見は知らぬ間に育ち、当たり前になっていく。

平等とは所詮たわごと、なのかなぁ。

全然ハッピーエンドの道筋は見えません。そんな予定調和じゃない。

私もアートは大好きですが、それは単純に、自分に元気をくれるから。映画も音楽も同じ。心の食餌。だから自分にとっては食えない作品もある。毒になるものも。でも他の人には良い栄養になる。

ここ15年くらい展覧会でもコンセプトやらキュレーターの解説が多過ぎ、味付けし過ぎ、と感じることが増えました。申し訳ないけれど作家のプロフィールくらいしか読まなくなりました。作品=素材だけでいいのに。いい意味で放っておいて欲しい。自分なりの味付けができる余地が必要です。説明とか要るくらいなら、別にアートじゃなくていいですもんね。

そういう意味で観客に自由に感じさせてくれる映画です。

レビュー

耳が痛い話を耳元で大声でされた感じ

思いやりの聖域、とは四角形のスクリーン

登場人物や物語のカオス加減を、始めはクソ映画だなぁとか、こいつらバカだなぁとか、乱発される社会風刺を面白がりながら観れる。

しかしながら終盤のプロモーション動画の映像と、ライブパフォーマンスのシーンは、それまでの映画のカオスさと予見のできなさから思わず観てる我々が身の危険を感じるような緊迫感がある。

映画の観客は映画内の出来事から完全に守られてるはずなのに、思わず緊張が走る本シーンを終え、気付くのは観客がいる世界そのもののカオスだ。

この映画における本当の聖域とは、四角形の映画のスクリーンであるが、そこでの平等が成立するのも、この映画が終わるまでの束の間である。

【表層的な人間性の優しさを剥ぎ取ったリューベン・オストレンド監督の強烈なインパクト溢れるメッセージ映画】

第70回カンヌ国際映画祭最高賞パルムドール受賞作。

であれば、何らかの感動を得られる作品なのかと思って観れば、冒頭から不穏な雰囲気が満載である。

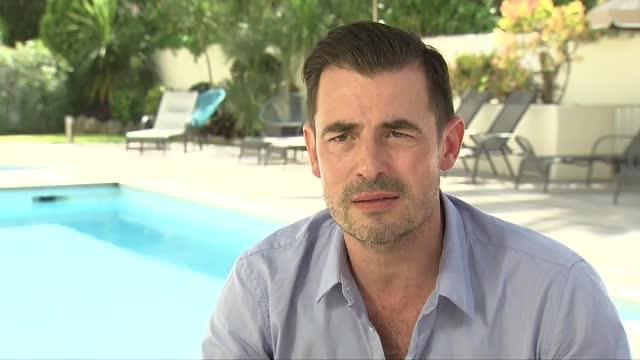

『”ザ・スクエア”は<信頼と思いやりの聖域です>』と謳われた作品を展示する事にした現代美術館のキュレーター、クリスティアン(クレス・バング)。

バツイチだが、二人の娘を愛する洗練されたファッションに身を包む”世間的には”キャリアは順調に見える男が主人公。

彼のねらいは「全ての人が平等の権利を持ち、公平に扱われる」という高邁なテーマを世に問う事であった。

だが、彼はある日、自らの携帯電話と財布を盗まれてしまい、それを取り戻すためにある行動に出る・・・。

高邁な理想を掲げた男の浅はかな実態をシニカルな視点で描き出すリューベン・オストレンド監督。

とりわけ、強烈な場面として描かれる富裕層が招かれたディナーが開催されている美術館の前に座り込むホームレス達の姿と、そのディナーに余興として呼ばれたテリー・ノタリー演じる強烈極まりない猿人類を演じるオレグの狂態に最初はひたすら耐える富裕層のパトロン達の姿。

ブラック&シニカルユーモアのシーンの数々を151分見せられた後、この作品をどう捉えるかは、観客自身に委ねられる。

<それにしても、未だ40代のリューベン・オストレンド監督って、どれだけヒネクレモノなのだ。「フレンチ・アルプスで起きたこと」も相当ブラックな作品であったが、今作のブラックさはあの作品を遥かに凌駕している>

<2018年4月28日 劇場にて鑑賞>

現代アートのように難解

つかみがパッとせずなかなか入り込めん

わかったようなわからんようなインタビューでスタート。 現代アートってそういうものだから?

銅像の首もげた!

なんだ!?

劇場型スリやったのね

主人公のメガネオヤジは何者?

外国らしく赤ん坊連れて会議

会議はつまらん。

主人公はボスらしい。

GPSで自分自身の携帯を探す

テスラ

ちょけた部下が恐喝推奨

いざとなったらウダウダ言うて行動に移さん。

ビル全体に 脅迫状をポスティング

部屋数多いね

なんじゃ部下とは英語じゃない。

あれ?カフスボタン出てきた

町の乞食1クローナって何処の国?

偉そうな物乞い移民

悪態をつく病気ってあったな

ヨーロッパは寛容ね

何で駐車場でコソコソしてるの?

お!全部戻ってきた!!

みんなで踊り狂うのも現代アート?

パーティー?

王宮に忍び込むのも??

最初のインタビュアーの女か

カントをワレメと翻訳

え??

いつの間に部屋にもどってきた?あの猿は?

寝ないっていうてたのに自分でコンドーム装着

なんだかシュールな騎乗から後背

使用済みゴムにこだわる女怖い

ここは英語

ゴムにぼかし入れる必要ある?

1時間経ったがまだ何の話かわからん。

コンビニを荷物の送り先に出来るのね。

ポスティングの弊害が。

広告のプレゼン

スウェーデンが舞台なのね。

言葉でプレゼンするより実際に動画でプレゼンすりゃええのに。炎上狙いか。

ポスティングの犠牲者少年キレる

部下逆ギレ

現代アート、清掃員が台無しに。

寝た女が蒸し返しにきた、何だ?

猿がおったのは彼女の部屋ね。

美術館の監視員が聞き耳立ててる。

権力はセクシー

続くポスティング逆脅迫

娘が2人もおったのね。

子供を連れて我が主催の美術展に

ようつべから広告営業の電話くるのね

何故物乞いにそんな頼み事出来るのか

…何の問題もなかったの!!

うわー炎上必至案件

あ、車は嫁のやつやったのか。

冷徹元嫁は仕事パートナー?

オープニングパーティー?猿擬態した男に恐怖を感じてはいけない

趣向を凝らした結果、笑えない事態に。

電話はマナーモードに。

女には手を出さないかと思いきや

やばい。1人がいくと群がるあさましさ

少年家まで押しかける。

子供には本気で謝らない。

あ、落ちちゃった

2時間経ったが…

「助けて」の声に悩まされる

ゴミから何を探してる?電話番号か!

動画で謝罪

移民差別

場面変わって謝罪会見

手違いでごまかす気か

辞任会見が表現の自由に発展

あらクリスティアンキレる?

代理店のメモと展覧会のテーマで切り抜けようとして結果大失敗

娘のチアリーディング観戦

パパ少年に詫び入れにwith同じ螺旋階段

残念引っ越した

ビートボックスみたいなんで終わったよ…わかりにくい!!

演じることと生きること

パルムドールの聖域

2017年度のカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品。

個人的にカンヌ・パルムドールは当たり外れが激しいが、こちらは…。

まず、話の概要がいまいち分からなかった。

見始めたら何となく分かってきたけど。

現代アート美術館のキュレーター(美術館や図書館などで作品を管理・研究する専門職)として、信頼され、尊敬されるクリスティアン。

彼が次に手掛ける展示作品は、“スクエア”と呼ばれる正方形の中では、誰もが他人に対し信頼と思いやりの心を持ち、平等の権利と義務を有する…というもの。

何だかよく分からない現代アート。

これをモチーフに、話が進められる。

人の善意を促すクリスティアン。

そんな彼を、次々と災難が見舞う。

財布とスマホをスラれる。

GPS機能で場所を特定し、思い付きで脅迫文を送る。

それが原因で、スリと間違われた少年から容赦なく非難される。

展示作品のトンデモPR動画がネット上に出回り、大炎上。

二人の娘は大喧嘩…。

人の善意を促す彼が、果たして他人に対して親切に思いやりの心を保てるか、風刺的に試される。

彼の周囲でも、不条理な災難の数々。

冒頭、困ってる人が居ても街行く人々は無関心。

人の話を聞かない。

えげつない野次。

とばっちり…。

無関心や欺瞞、格差やネット炎上など、現代社会や現代人が抱える問題をブラック・ユーモアたっぷりに描く。

題材や見せ方は斬新でユニーク。

それはそれでいいんだけど、自分的にはシュール過ぎた。あの“モンキーマン”とか…。あれも一種のパフォーマンス・アートらしいが…。

思ってたよりかは見れたのは見れたけど、良かった/面白かったはまた別の話。

よく分からなかった。

ひょっとしてこれも試されているのかもしれない。

パルムドールの聖域…。

居心地の悪さ

シュールかつ、風刺的。でもつまらない。

ブラックな秀作だがパルムドールは?

全103件中、21~40件目を表示