悪と仮面のルール : インタビュー

玉木宏×新木優子“刹那”に刻んだ究極の愛、そして結実した“最高の価値”

玉木宏と新木優子が、映画「悪と仮面のルール」(1月13日公開)で究極の愛の形を体現した。物語の構造上、対面して芝居をすること自体は少なかったが、2人が紡いだシーンは見る者の心を大きく揺さぶる。初共演ながら息を合わせて“刹那”に思いを刻み込むことができたのは、役者として胸に留める“最高の価値”が結実した結果だ。(取材・文/編集部、写真/江藤海彦)

米ウォール・ストリート・ジャーナルの「2013年のベストミステリー10」に選出され、世界的注目を集めた芥川賞作家・中村文則氏による同名小説が原作。財閥・久喜家に生まれ“純粋悪”となるために育てられた少年・文宏は、愛する少女・香織を汚そうとした父を殺害する。「おまえは私の手によりひとつの“邪”となる」と呪われた少年は、悪をその身で増長させることを恐れ、少女の前から姿を消した。10数年の時が経ったころ、別人になりかわった文宏は、香織を陰から見守る生活を続ける一方で、心に巣食う深い闇の縁に立っていた。

物語は一見、艱難辛苦が待つサスペンスに思える。しかしその真髄は、香織(新木)のためなら殺人もいとわない、文宏(玉木)の純粋愛にある。原作を読んだ玉木は、役へのアプローチを「難しく考えたら、いかようにも難しくなってしまう。何を伝えたいか焦点を合わせると、2人の愛だ。どんなときにも、シンプルに香織への思いがあるように、心やクセ、内面にあるものを大事に演じよう」と決めた。

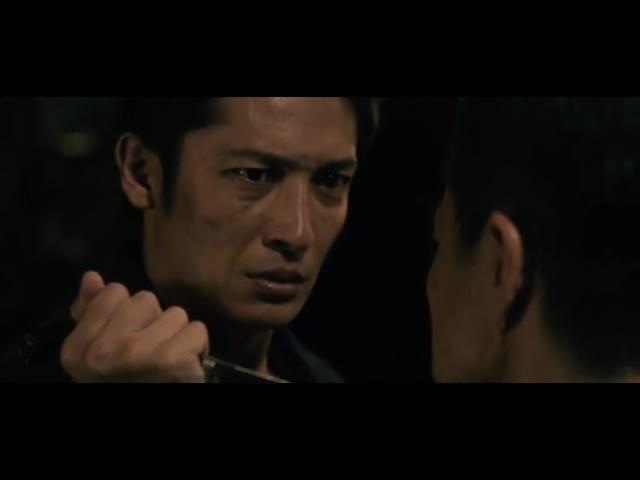

父にかけられた「世を混沌たらしめる邪になる」という呪詛の成就を防ぐため、文宏はオイディプス王がそうだったように、久喜家を離れ、顔を整形し別人として生活を始める。整形は邪を封じるペルソナをつけることを意味し、演じる玉木の表情は凍りついたようにピクリとも動かない。

表情の違和感をあらわすべく、玉木は約50本の針を顔面に打つという驚きの行動に出ている。生半可な気持ちで出来ることではないが、「整形の経験はないですし、ましてやほかの人の顔を丸々手にいれることは、なかなか想像しにくい。どうにか違和感を外的にも表現できないかと、知り合いの鍼灸師の先生に相談し、包帯を巻いている冒頭シーンの直前に、安全な範囲のもと施術してもらいました。顔がこわばっている感じがあったので、成功でしたね」と、事もなげに説明する姿に矜持がにじむ。

また物語の大部分は暗躍する文宏の視点で語られるため、それを知る由もない香織が画面に登場する時間は予想以上に短い。呪いにまみれた人生にのたうつ文宏にとって、他人の幸福のみを望む香織は光そのものであり、同時に悪を濃くしていくトリガーでもある。いわば主人公の存在理由と言える難役のイメージにピタリとはまり、かつ少しばかりの出演時間で最大限表現できる実力を持つ女優……。キャスティングは難航を極めたという。

停滞ムードがただようなか、新木の写真が製作陣の目にとまる。イメージにドンピシャリ、満場一致でオファーが決まった。「皆さんが私に演じてほしいと思ってくださったことが、純粋に嬉しかった」と笑顔をはじけさせた新木は、「この役を生きられることは、すごく嬉しかったんです。『香織はこういう風に思っているのでは』など、監督とすり合わせると、意見が合うことが多かったんです。役を宿して現場にいられると確信することが多くありました」と、思いがシンクロした日々を追想する。

映画が始まって1時間ほど。そこでついに、別人となった文宏が香織と対面する。香織は文宏だと気づかないが、文宏の胸には温かな感情がさざなみのように押し寄せ、初めて鉄の表情のほころび、つまり笑顔を見せる。観客の心を震わせる重要なひと幕だが、事前に1日間のリハーサルで感触を確かめていたこともあってか、撮影当日は話し合いではなく波長を合わせて芝居に臨んだ。

玉木は「新木さんは言葉を交わさなくても、同じベクトルを向ける人」と評し、「文宏は自分の正体を明かせないわけですが、難しく考えることはなく、本当にピュアでいることを心がけていました」と振り返る。新木は「文宏だと思って対面していないため、いつもどおりの自然な香織が、あのシーンは一番出ていたと思います。そして、彼女が普段どういう生活をしているのかを表現し、その欲のなさを出そう、という緊張でも一杯でした」と、ヒロインの空白期間を短い時間で表現することに腐心したと明かした。

文宏と香織の2度目の対面は、クライマックスシーンだ。CMやMVなどで活躍する中村哲平監督は、ここを約25分間の長回しで撮り切るという、大胆な手法を選択している。2人は「監督から『気持ちが途切れない方法は?』と聞かれ、『一連で撮ってもらうことでしょう』と話をしました。そのうえで長回しをし、別アングルで同じことを繰り返しました。もしカット撮りしていたら、おそらくここまでの感情は表現されていなかった」(玉木)、「事前にイメージしていた自分のセリフの意味や、感情も変わっていったんです。こんなところで感情がわき出てくるんだと、思いがけない沸点がありました」(新木)と、その効果のほどに驚きを隠せない。

劇中の文宏のセリフで、こんなものがある。「最高の価値は善でもなく、世界でもなく、神ですらなく、香織だった。正しくなくてもかまわない。最高の価値は、道徳や倫理を超えるはずだと僕は思った」。俳優にとって最高の価値とは、なんだろうか。そう問うと、玉木の表情に逡巡が見て取れたが、すぐに「これしかない」と確信めいた面持ちで向き直る。

「出会い。そしてその時にしかできないものを、皆で協力して作り上げること」。新木、中村監督、鍼灸師らとの出会いがあったからこそ、作品のなかで最大の表現を引き出すことができた。その出来事は、役者として何物にも換え難い。

新木も同意見だ。キャスティングのてん末を引き合いに「作品との出合いや、スタッフさん、役者さん同士の出会いは運命的なもの。タイミングが異なれば、私の人生も作品も違うものになります。それこそ今作も、今ではなく30代でお受けしていたら、また違うものになっていたと思います」と、かみ締めるように言葉を継いだ。

香織は一筋の光だが、近づいてはならない。自らの拭いきれない邪が、彼女を損ねてしまうからだ。だから文宏は、渇望してやまない光を遠ざけ、見守ることを選んだ。最高の価値を得た玉木と新木がスクリーンに刻印したのは、邪悪な呪いと幸福への飢えという灼熱の炎に焼かれながら、それでも死ぬことすらできず、誰かの幸せを願い生き地獄を歩む者たちの、切実な愛の物語だ。