「ダルデンヌ兄弟らしいラストカット」午後8時の訪問者 りゃんひささんの映画レビュー(感想・評価)

ダルデンヌ兄弟らしいラストカット

社会的な問題を映画で取り扱うことが多い彼らは、ともすれば、社会派監督ケン・ローチと比べられることも多い。

特に、前作の『サンドラの週末』はケン・ローチ風なので、そんな風にみられても仕方がないのかもしれない。

が、本質はまるで異なる。

それは、この映画で如実に示されていると思う。

ベルギー(だと思う)の中規模都市の診療所。

目の前をハイウェイが走り、その向こうは海。

若き女医ジェニー(アデル・エネル)は、そこのお医者さん。

以前の老医師が病気で入院し、辞めざるを得なくなったので、そこを引き継いでやっている。

しかし、まもなく大病院に迎えられる予定。

この小さな診療所も閉めざるを得ない。

そんなある夜、診療終了から1時間経た午後8時ごろ、診療所のブザーを鳴らしたものがいた。

そのブザーを1度きりで止んだため、大したことがないと判断した。

しかし、翌日、診療所に刑事が訪れる。

目の前の海岸で女性死体が見つかり、周辺の聞き込みをしている、入り口の防犯カメラの映像を確認させてほしい、と。

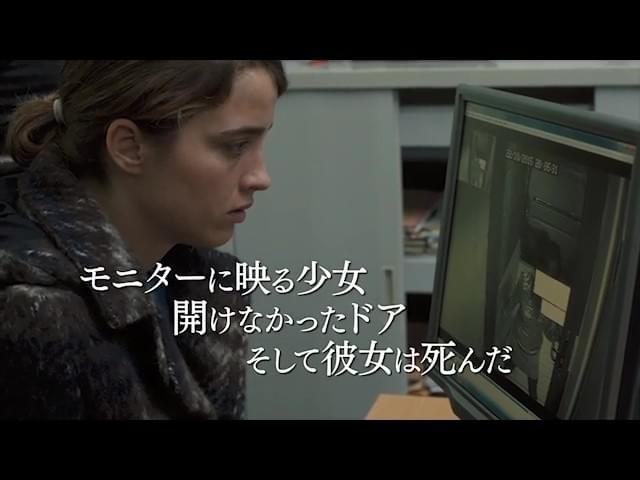

カメラの映像を確認すると、果たして、死体となった女性であった。

ジェニーは「あのとき、ドアを開けていれば・・・」と自責の念に駆られる・・・

というところから始まる物語で、ジェニーが自分なりの決着をつけるまでのハナシだ。

ジェニー自前の決着、それは・・・

死体で見つかった女性はIDもなく、身元不明、そのため無縁墓地に埋葬されている。

彼女が誰なのか、少なくとも名前ぐらいは知り、家族がいるなら引き渡したい、そういう思いである。

そうして、件のカメラ映像をスマホに入れて、知っている者はいないかと診療時間外に尋ね歩いていく。

映画の主題は、事件の顛末では(当然にして)ない。

あのときの「・・・たら、・・・れば」の思いを解消する「過程」そのもの。

興味深いのは、ただただ死んだ女性が誰なのかを尋ね歩くだけでなく、行動するジェニーのスマホにひっきりなしに患者からの電話が入ってくること。

事件に関係がある(ありそうな)内容もあるが、まるっきりの患者からの懇願もある。

そして、ひとつひとつにジェニーは対応していく。

「・・・たら、・・・れば」の思いを、二度としたくない。

これが繰り返し繰り返し描かれることで、結末が活きてきている。

事件の顛末は、いわゆる衝撃の結末からは程遠い。

しかし、名もなかった女性の名前がわかり、家族がわかり、家族との生活を知ることで、ジェニーの胸のつかえは少し下りる。

(名もない女性「LA FILLE INCONNUE」というのが原題)

ラストのカットは、映画監督ダルデンヌ兄弟流の映画的表現だ。

診療所を続けていくことにしたジェニーが、患者の老婦人の迎え入れる。

入口のブザー音。

診療所のドアを開けるジェニー。

ドアからなだれ込んでくるハイウェイの騒音。外界の生活、普通の人々の暮らし、それを表す騒音だ。

杖をついた老婦人の傍らで彼女を支え、階下の診療室へと降りていく・・・

何気ないカットなのだが、映画巻頭のジェニーからあきらかに変わったとわかるカット。

社会的な問題を背景にして、ひとが変わる瞬間を描き続けてきたダルデンヌ兄弟らしいエンディングだった。