フィクションにおいてはファンタジーと陰謀論の距離は無効化される。かつてエイゼンシュタインと遭遇したレーニンが映画を共産主義の最も優れた広告媒体として見出したように、大川隆法もまた宗教的陰謀論を流し込むのに最も都合の良い聖杯としてフィクションを見出した。

『太陽の法』に端を発し、今では毎年のように幸福の科学映画が公開されている。興行の面でもかなりの成功を収めており、本作もまた7.0億円という興行収入を叩き出している。フィクションへの接近があまりみられなかった創価学会とは対照的だ。東大卒のエリート宗教実業家としての大川の嗅覚は非常に鋭かったといえる。

「この世界には秘密がある」という素朴な陰謀論的疑念から勢いよく射出された本作の物語は、アブダクション、異世界文明、そして果てはレプティリアンを経由し、宗教的覚醒へと到達する。中盤から終盤にかけての、ファンタジーという題目が剥落して生々しい宗教イデオロギーが露出していく流れが美しい。プロパガンダはこうでなければいけない。

「宇宙人の存在を信じる主人公は大衆に理解されない」という孤立の礼賛、「この世界にはいい宇宙人と悪い宇宙人がいる」という排他主義、「人間の魂の程度が低いとそれに見合った宇宙人としか出会えない」という責任意識の植え付け、「宗教に対する真正さが主体に力を与える」という信心の推奨。宗教映画としてはこの上なく盤石な作りになっており、素直にすごいと思った。

しかしここまで愚直に出来合いの陰謀論表象が寄せ集められていると、もはや一周回って陰謀論の凡庸な同質性に対するアイロニーなのではないかとすら思えてしまう。レプティリアンってちょっと、さすがに、ねえ…

それと学園に潜んでいたレプティリアンが用務員のおじさんだったというオチはいかがなものか。単純に意外性を狙ったのだろうけど、ハイソサエティな全寮制進学校の中で、おそらく学歴もキャリアも持たないであろう用務員に悪性を押し付けることの残酷さにもう少し自覚があってもよかったのではないかと思う。

青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない

青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない

青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない

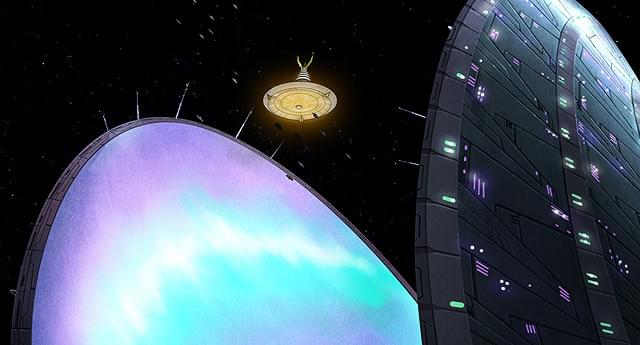

青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない シドニアの騎士 あいつむぐほし

シドニアの騎士 あいつむぐほし ポッピンQ

ポッピンQ シドニアの騎士

シドニアの騎士 劇場版 誰ガ為のアルケミスト

劇場版 誰ガ為のアルケミスト UNDER THE DOG

UNDER THE DOG 青鬼 THE ANIMATION

青鬼 THE ANIMATION 音楽少女

音楽少女