KANO 1931海の向こうの甲子園 : 映画評論・批評

2015年1月13日更新

2015年1月24日より新宿バルト9ほかにてロードショー

一挙手一投足が野球をしている、完璧な野球映画

筆者は熱狂的な阪神ファンなので、戦後まもなく強肩・強打の1番バッター、呉昌征(ご・まさよし)選手がいたことは知っていた。彼の出身校である嘉義農林高校が甲子園強豪校であったことも知っていた。

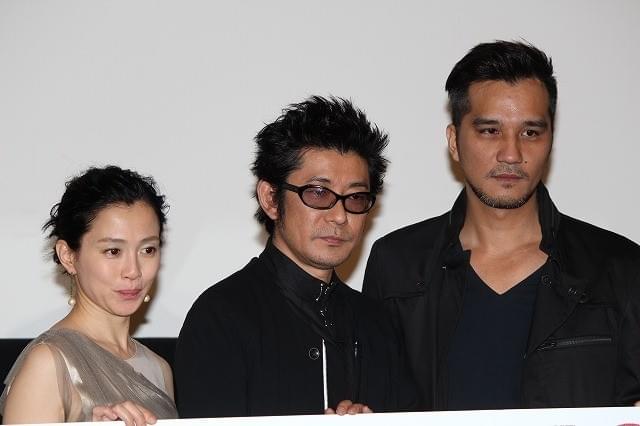

1929年、日本統治下の台湾の嘉義農林高校(通称:嘉農=かのう)の弱小野球部に、日本人の監督・近藤兵太郎(永瀬正敏)がやって来る。本作は、甲子園を目指す近藤監督のもと、猛練習に励んだ日本人、漢民族、原住民の混成チームが1931年夏の甲子園で準優勝した実話を映画化したものだ。「海角七号君想う、国境の南」(08)や「セデック・バレ」(11)を監督したウェイ・ダーション(魏徳聖)がプロデューサーを務めた、マー・ジーシアン(馬志翔)監督による長編デビュー作だ。3時間の長尺だが、ストーリーの流れがスムースで、説得力がある。台湾で2014年に一番ヒットした映画だというのも納得できる。

すばらしいのは野球映画として整合性があることだ。野球部員も少年時代から台湾ナショナルチームのメンバーばかりで、一挙手一投足がちゃんと躍動している。こうした描写を怠れば、長年の野球ファンである筆者の目はごまかせない。

当時日本の一部だった台湾では日本語教育がなされていたのでセリフの90%以上が日本語だ。だが、永瀬正敏以下の脇役、おそらく日本語を学んだことのない生徒役の台湾人も実に好感のもてる演技で独特の世界観を創りだしていた。

残念な点も少しある。チームの団結力に主眼を置いているためか、選手個々に光を当てる方法はとっておらず、取り立ててナインが印象に残らない点だ。選手は日本人3、原住民3、台湾人(漢民族)2の割合でそれぞれ母国語が違ったはずで、同じ民族なら同族の言葉を使っていたはず。そうした複雑な台湾の情勢が取り込まれていたら、野球映画としてだけでなく完璧な映画になっていた。

(サトウムツオ)