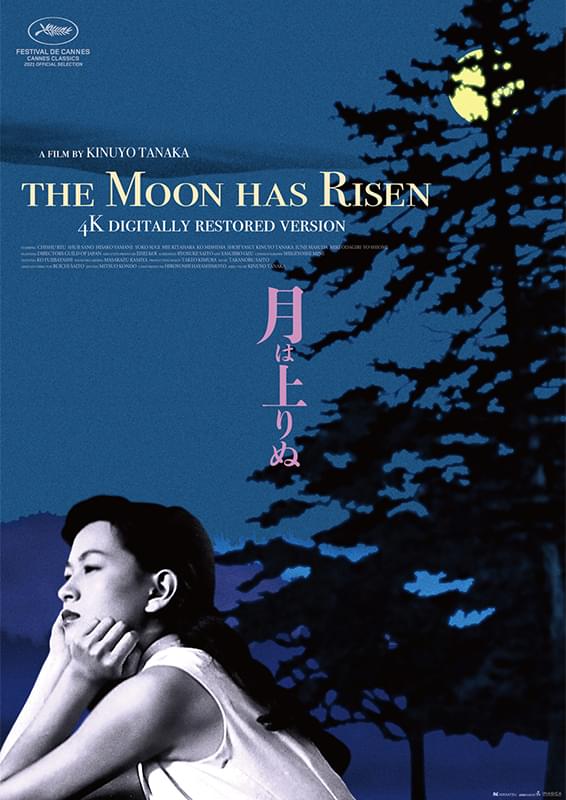

月は上りぬ

劇場公開日:1955年1月8日

解説

斎藤良輔、小津安二郎が共同で執筆した脚本を、田中絹代が「恋文(1953)」に次ぐ第二回作品として監督に当り、「かくて夢あり」の峰重義が撮影に当る。主なる出演者は映画の役名をそのまま芸名とした四方正夫改めの新人安井昌二、「女人の館」の北原三枝、「悪の愉しさ」の杉葉子、「喧嘩鴉」の山根寿子、「二十四の瞳(1954)」の笠智衆、「三つの愛」の三島耕、「鶏はふたたび鳴く」の佐野周二のほか、小田切みき、田中絹代、汐見洋など。

1955年製作/102分/日本

配給:日活

劇場公開日:1955年1月8日

あらすじ

戦争で奈良へ疎開したまま住みついた浅井家には、未亡人の千鶴、未婚の綾子、節子の三姉妹がある。千鶴の亡夫の弟昌二は失職して寺に間借りをしているが、節子は彼と愛しあっていた。昌二の旧友で電気技師の雨が出張して来たとき、節子は彼が綾子の少女時代をよく覚えているのを知り、二人を結びつけようとする。そして偽の電話で二人を呼び出して、月の出の公園で会わせたりする。こんな事から二人は愛情を抱き、帰京した雨宮は綾子と万葉集の恋歌を番号で記して電報のやりとりをするようになる。そして綾子は東京の叔母の勧める縁談を断る口実で上京した。そのころ昌二は大阪の会社の東京支社に就職できることになったが、彼は友人の田中が外地から引揚げて以来職がなく、母を抱えて困っているのを見て、仕事を譲ってやった。この事から節子は昌二を責め、彼に叱られて泣きながら帰った。それを知った住職は昌二に東京で坊主の学校の英語の先生の口を世話してやる。昌二はすぐ出発する事にしたが、それを知ったのは大阪で下宿しながら大学教師をしている高須であった。彼は千鶴に電話して節子を昌二の下宿へ行かせる。二人の心は融け、節子は貧乏を覚悟して昌二と一緒に上京した。後に残った茂吉は千鶴に向って、「お前も高須君と結婚したらどうだ」とすすめるのだった。

東京物語 ニューデジタルリマスター

東京物語 ニューデジタルリマスター 秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター

秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター 晩春

晩春 東京画

東京画 お早よう

お早よう 東京暮色

東京暮色 父ありき

父ありき 陸軍

陸軍 彼岸花

彼岸花 流れる

流れる