ミッドナイト・イン・パリ : 映画評論・批評

2012年5月15日更新

2012年5月26日より新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマほかにてロードショー

いいじゃないか、つかの間の夢。支えているのは入念な細部だ

貧乏でもかまわないが、趣味が悪いのは我慢できない。病弱でも仕方がないが、文化度が低いのは勘弁できない。

心を許している相手に本音をたずねられたら、ウッディ・アレンはこう答えるのではないか。「ミッドナイト・イン・パリ」を見て、私はついそんなことを考えてしまった。

この映画には、貧乏人や病人は出てこない。ただ、趣味が悪くて文化度の高くない人物はちらほらと出てくる。もちろん、アレンは彼らに針を突き刺す。ちくりというよりぐさり、だ。本当はボコボコにしたいところだろうが、彼も大人だから、ムキになったり言い募ったりはしない。

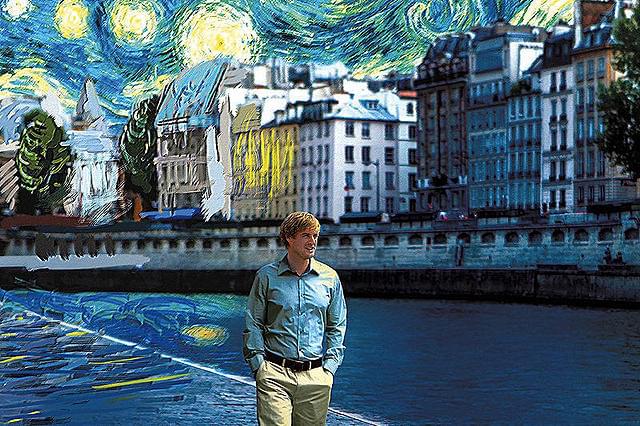

そこで、彼らのことは軽侮する。基本的にアレンが好きなのは、趣味がよくて、文化度が高くて、アナーキーな世界だ。この映画の場合は、1920年代のパリ。琥珀色の光が画面を浸し、天才と美女と怪人が、タイムスリップした主人公を微笑で迎えてくれる。

そう、「ミッドナイト・イン・パリ」は夢想の世界に首まで浸った映画だ。だがこの夢想は、土台と骨組みが半端ではない。料理でいうなら、仕込みと下ごしらえが素晴らしい。主人公にからむ登場人物や場所の設定も、ぴたりとツボを押えて念入りだ。すると、嘘八百が生きてくる。完璧な虚構を支えるのはリアルな細部だという黄金律を引き合いに出すまでもなく、観客は主人公とともに、寝言すれすれの夢想と戯れることができる。

この楽しさを、アレンは熟知している。だからこそこの映画の彼は、悲惨や醜悪や苦痛を平然と看過する。わずらわしい現実を軽々とうっちゃり、「趣味がよくて文化度の高い人間」で世界を満たす。いいじゃないか、つかの間の夢。パリへ逃げたい、と思わせるだけでも、この映画には十分に価値がある。

(芝山幹郎)