小川の辺 : インタビュー

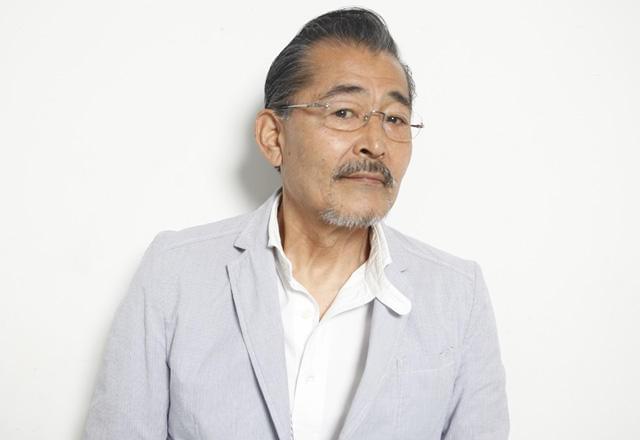

藤竜也「なにくそ」根性で迎えたデビュー50年

芸歴50年を迎える現在も、圧倒的な存在感とため息がもれるほどの色気を放ち続けている俳優・藤竜也。多くの作品に出演してきた演技派だが、意外にも時代劇への出演は数えるほど。だからこそ、藤沢周平の原作である「小川の辺」の出演のオファーは「うれしかったね……」と目を細める。今回演じるのは、東山紀之演じる主人公・戌井朔之助の父・忠左衛門。優しく、強く、誇り高い父親だ。「じじいになると、優しくて愛きょうのある役じゃないとダメなんですよ。そうじゃないと、ただの老顔になっちゃうからさ」と、はにかんでみせる。そんな69歳の俳優人生に迫った。(取材・文:新谷里映、写真:堀弥生)

俳優という職業の醍醐味は、役を通じてさまざまな人生、職業を演じること。しかし、藤はこれまでに一度も「こんな役をやりたい」と思ったことはないと言う。演じる決め手は──。

「本(台本)が面白いか面白くないか、やり甲斐があるかないか、決め手はそれだけ。パイロットを演じたいとか、船長を演じたいとか、そんなふうに思ったことは一度もないんですよ。ただ、自分が面白がれないと(見ている人も)面白くないはずだと思っていて。今回の『小川の辺』は原作とのずれもなく、よくできた本だった。東山さんが主役というのもぴったりだなあと」

「たそがれ清兵衛」にはじまり、「隠し剣 鬼の爪」「蝉しぐれ」「武士の一分」……、藤沢作品の根底にはいつも“家族”が深く刻まれている。今作もしかり。親子、夫婦、兄妹、友、それぞれの愛、それぞれの思いが美しい日本の景色とともに描かれる。藤の演じる忠左衛門は、直心流の遣い手であるがゆえに過酷な運命に立ち向かう息子と娘・田鶴(菊地凛子)を、ある覚悟をもって見守る重要な役どころだ。

「忠左衛門の素晴らしいところは、最小限のことしか言わない、余計なことを言わないこと。言葉が少ない分、いい加減なことは決して口にしない人物なので、信頼感があるんです。自分の発言に覚悟と責任を持っている男ですね。僕自身も父親ではあるけれど、7つのときに父親を亡くしていてね、自分は一体どういう父親になればいいのか分からないまま、いい加減に(父親を)やってきてしまった。だからこうして映画のなかで立派な父親を演じられるのはとても気持ちがいいんです。でも、家族がこの映画を見たら、役柄が立派すぎて、僕と全然違うって笑うだろうね」。

そんな忠左衛門のすべてを語らないセリフの美しさに心奪われ、また一方では、妻であり朔之助の母である以瀬(松原智恵子)の女性としての強さに感心したと語る。

「この物語の時代設定は、脈々と続いている徳川300年を支える時代。侍社会は絶対に秩序を壊さないことで成り立っているけれど、当然きしみはあるし、理不尽なこともある。現代みたいにクビになったら他へ再就職しましょうとは簡単にいかない時代。そんな理不尽さへの怒りを、以瀬が全部はきだしている。妻がわーっと吐き出す姿を、忠左衛門も心の底では気持ちいいと思っているんですよね」

藤沢の世界観をプロデューサーは「清貧」「運命に淡々と立ち向かう主人公のたたずまいの美しさ」「人として何を恥ずかしいと思うか」と伝えているが、藤も「清貧、素晴らしい言葉ですよね」と、深くうなずく。「清貧」の二文字の重みをかみしめながら「僕の子ども時代は、清らかに貧しいという言葉(感覚)は存在していたけれど、今はピンとこないですよね。家も都市も(エネルギーを)使うような仕組みになってしまっているわけだから、清貧に戻ることはとても難しい。それでも、こんな時代だからこそ清貧の思想がよみがえってもいいのかもしれない、そう思います」。そして、幼き日の自分、若き日の自分を思い返しながら、50年前、偶然に開かれた俳優の道の記憶をたどる。

「数寄屋橋の角、今の有楽町マリオンのある辺りで、日活の人に声をかけられたのが俳優になるきっかけでした。そのとき、デートの約束で彼女を待っていたんだけど、彼女が15分遅れてきてね。その待っている15分の間にスカウトされた。彼女が遅刻しなかったら、俳優にはなっていなかったんじゃないかな。当時は大学(日本大学藝術学部)で演劇を勉強していたけれど、将来については何も決めていなくて、まあ住所くらい教えてもいいなかと。そうしたら、すぐに自宅にハガキが届いて。今、ザ・ペニンシュラ東京が建っている場所が当時の日活ビルで、そこに行ったんです。俳優はもうかるという、スカウトマンのひと言が決め手だったかな(笑)」。

1962年の映画「望郷の海」で銀幕デビューを飾り、藤竜也の俳優人生はスタートする。偶然の出会いによって足を踏み入れた世界であっても、これだけ長きにわたり演じ続けてこられたのは、やはり俳優が天職だったからなのか。その問いに、藤は「いや、根性だね」ときっぱり。その根性論とは──。

「駆けだしのころは、石原裕次郎さんと一緒に肩を組んで、口笛吹いて、格好いいセリフをもらえると思っていたけれど、大間違いだった(笑)。もうからないし、演技もうまくいかない。どう動けばいいのか、どう演じればいいのか分からなくて、なにくそー! と思うわけですよ。悔しいから、人の演技を見たり、映画を見たりして学ぶようになって、そのうちに演じることがだんだん楽しくなっていった。でも、上手くいかないからこそ、落とし前をつけなくちゃならない! と燃えたのかもしれないですね。あと、俳優の場合は、ただ単に長くやっているだけじゃダメ。いい仕事をいただかないとね。幸せなことに、僕は今現在もいい仕事をやっていて、その後もいい仕事を待っているんだよね」と、穏やかにほほ笑む。もちろん「小川の辺」も間違いなく“いい仕事”のひとつであり、芸歴50年の藤竜也の根性で成し得た演技が、スクリーンいっぱいに映し出される。