生きる(1952)のレビュー・感想・評価

全77件中、21~40件目を表示

生きた屍のようだ

生きているのか死んでいるのかも分からないような人たちはたくさんいる。自分もそう。近頃全くそういう風に感じていたからこそ、改めてそう思う。

このままじゃダメだ!と誓いを新たにしてものの数日でまたミイラのような生活に戻った事など数知れず。

良い映画だ、素晴らしい、傑作だなんて言っても観た人自身が少しでも人生を良くしてかなければ全く意味がない。

後半に描かれた役所の人たちが想いを新たに一致団結したにも関わらずまたミイラとなったラストが実に象徴的。

この映画を観て、ひとつ一つちゃんと自分の人生を思いっきり生きてみようと思いました。

黒澤明監督、ありがとう。

素晴しい

黒澤明監督の最高傑作のひとつ

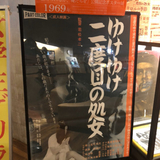

初見は1980年3月9日、銀座・並木座で鑑賞。(2本立て)

その後も、映画館・VHS・DVD繰り返し観ている。

「生きる」は、黒澤明監督の最高傑作のひとつである。

物語は、ある男の「胃のレントゲン写真」から始まる。その男=渡辺勘治(志村喬)は市役所の課長をしているが、生きながら死んでいるような覇気がまったく無い。その彼が、医者に行くが、そこで他の患者(渡辺篤)から「軽い胃潰瘍です、と言われたら、そりゃ胃ガンだね」と勘治の診察前に話すが、果たして勘治の診察結果は「軽い胃潰瘍です」と医者から言われる。この場面、映画館(並木座)で観ていた観客は、爆笑🤣

のどかに皆で映画を普通に楽しんでいた。

余命短いことを知った渡辺勘治は、それからというもの生き返ったように行動力を発揮する。歓楽街に行ったり、小田切みきと一緒に過ごしたり、そして、市民のためになるようにと公演をつくることを生前最後の仕事として貫く。その姿は胸をうつ。

この映画できわめてインパクト強い場面が、映画途中で「渡辺勘治が死んでしまうこと」であり、主人公を映画半ばで死なせてしまう黒澤明の映画の作り方に感動した。

そして、後半は「死んだ渡辺勘治の通夜に集まった人々による追想」によって、渡辺勘治を描くという素晴らしい展開。

その追想場面の中でも、やはり「自分がつくりあげた公演のブランコで『ゴンドラの唄』を歌う渡辺勘治」が印象的である。

志村喬は、この映画と『七人の侍』は、甲乙つけ難い名演。

大好きな映画。

黒澤明監督 やはり名作 94点

真の行政の姿とは‼️❓死に向き合う姿とは❓‼️

テレビの録画📺

想像していたより風刺色が強く、けたたましい音響と白黒の画面から陰惨な想いが駆け抜ける。

実は、真の行政機関の姿は、ミイラでは無く、亡者が支配しているのだ、古今東西。

映画は最下層の管理職の姿なので、さもありなん、でも、上へ行くほど権力欲の塊で、税金の無駄遣いどころか権力者の権威を保つものに過ぎない、最近ではコロナのばら撒き、万博、国、地方を問わず。

余談は置いといて、この映画の主人公は、生きる証として、人のためになる後世に残るものを最後の生き方とした、いろんな享楽は病にはてる者には何の意味もない、元気なうちには気づかない、因果なものだ。

主人公のように生きてるうちに証を残せたのは、なんとも果報者と言えるのかもしれない。

リメイクに比べてオリジナルは極めて残酷な視点であり、人生の悲哀をより感じさせる。

黒澤明の視点は冷酷で暖かい哲学なのかもしれない、娯楽ではなく、人生の指針を示す。

死に至る病の臥せる前に、より、形に残る、多くの人のための、仕事を、ささやかでも、したい、そう思わせられた、ありがとうございました😭

残酷‼️

黒澤明監督は私が世界で一番好きな映画監督です‼️それでこの「生きる」という作品‼️世間では「七人の侍」と並ぶ黒澤明監督の最高傑作と位置づけられていますが、私的にはチョット違う‼️確かにヒューマンドラマとして名作だとは思うけど・・・。ある市役所の課長が癌で余命いくばくもないことを知り、後回しにしていた住民からの要望である、公園作りに全力を傾ける・・・‼️途中で主人公が亡くなり、回想形式に切り替わるのは面白いと思います‼️フツーの時間軸で展開していたら、さぞつまらなくなっていたでしょう‼️そして絶賛されている志村喬さんの演技‼️まるで死神が取り憑いたような演技で、この演技が映画全体の印象を決定づけている‼️ブランコで唄う雪のシーンは良かったと思うのですが、この作品の志村喬さんだったら、周りの人間もひょっとしたら長くないんじゃないか?と予感させてしまう‼️それじゃダメなんじゃないでしょうか⁉️そういう死期が近いことを思わせないような演技じゃないと‼️私が天邪鬼のせいかもしれませんが、この作品の志村喬さんの演技はどうも好きになれない‼️そして官僚主義や反体制を批判したテーマも残酷で、ラストを観ていると結局一人の人間(課長)がいくら頑張ったところで何も変わらないと痛感させられる‼️あまりにも残酷で、私的には多くを語る気にはなれない作品‼️甘いかもしれませんが「赤ひげ」の清々しいヒューマニズムの方が私的には大好きです‼️

ちなみに生前、黒澤明監督はこの「生きる」の事を、「あまり語る気になれない作品だ」と語っておられたらしいです‼️そしてNHKの企画「黒澤明が選ぶ世界の名画100本」では自作では今作ではなく「赤ひげ」が選ばれてました‼️

ストレートなタイトルに心を惹かれた。 主人公のうじうじした話し方や...

いつポックリいくか

ミイラ?キリスト?意志をもって生きる!

やる気になれば人生が変わる

人間への信頼

死の宣告を通して、平凡な(死んだように生きていた)人間が愛の行為者に変身する姿を、切実に丹念に描いた名作中の名作。

人間としてどう生きるか?生をどう受け止めるか?尊厳を賭けた人生とは?

それは愛の行為者として、自らの生を地上の愛として根付かせることだ。

こういう作品は突然生まれるわけではなく、その時代に“生まれるべくして生まれる”ような宿命を感じる。

戦争の惨禍を受け、罪なき罰の犠牲者となった日本の庶民。その逆境を生きていかなければならない敗戦後のカオスの時代には、自由の名のもとに溢れ出す動物的な欲望と活力が旺盛であっただろう。

しかし、黒沢の視力は人間の善性と愛を見据えていた。動物的な欲望に打ち勝つだけの強い理性(善性と愛)を持っていなければ人間とはいえない。「死」をグッと引き寄せ、「生」とがっぷり四つに組んで、人間への信頼と希望を与えてくれた。

人物にたっぷり肉付けをして、その性格や表情やクセを綿密に詰め、それぞれの人物にあだ名をつけ、“名は体を表す”ようにそれぞれの存在感で見事に競演させた。

役所の閉塞感、とよの闊達さ、息子夫婦の冷たさ、歓楽街の騒がしさなどなど。緩急のリズムの面白さを味わっているうちに、徐々に深刻な段階へと進む、その堰を切ったような凄まじまさに度肝を抜かれる。

とよが靴下を受け取るとき、どうして私に?と問うたあと、素直に渡辺の親切に感謝するシーンが好き。奇妙なコンビの二人が、最初にクリアしなければいけない感情のやり取りだった。

自分のあだ名をミイラと言われたときは、これから殻を破るエネルギーをもらったようで、一緒に笑ってしまう渡辺。

映画が終わったあと、鑑賞者の魂も殻を突き破られ、震えるほど感動するのだ。

志村喬の目とゴンドラの唄

この2点が素晴らしいです。イギリス作品よりオリジナルの方が良いという意見が多いのもうなづけます。黒澤監督のこだわりも凄いと思いました。

渡辺課長の葛藤が白黒の明暗の中にくっきりと浮かび上がっていました。

ジャングルジム越しのブランコの構図も素敵でした。

辞めた女性と喫茶店で話し、ぎらついた目で畳みかけた後に、やるべき事に気が付いて、晴れやかな顔で階段を降りながら、偶然ハッピーバースデーの合唱に見送られるシーンが良かったです。

ここから、お通夜のシーンはとても引き込まれまて観ました。

私はこの時代の映画をほとんど観たことが無かったので、終戦から7年しか経っていない盛り場があんなに華やかで活気があるとは知りませんでした。ナイトクラブもお洒落で、戦後急速にアメリカナイズされたとはいえ、音楽等のセンスはそんなに簡単に身につくものではないから、きっと戦前からすでに下地はあったのでしょう。戦争が無かったら日本はどれだけ豊かだったでしょうか。

ケーキが綺麗で美味しそうでした。丁寧な仕事ぶりです。それと、うさぎのおもちゃが可愛い。さすがmade in Japanです。

死ぬまで「生きる」ということ

「生きる」

1952年公開。

監督:黒澤明。

生きるということは、死ぬまでは生きる。

そういうこと。

主人公の渡邊(志村喬)は30年間市役所に勤続する市民課長。

自分が胃癌で余命が半年程しかないことを悟る。

心は千々に乱れて、生きた心地がしない。

誠に往生際が悪いのだが、非常に人間的である。

若い市役所の女性職員のとよ(小田切みき)にしか本音も言えず、

彼女にケーキや汁粉、すき焼きを奢るのが唯一の息抜きで、

とよの生命力が心から羨ましい。

とよと過ごす時間が生き甲斐になる。

つらつら考えるに全く無為な市役所での30年間勤務。

心には虚しさしかない。

渡邊の後悔の思いは映画の1時間22分まで続きます。

そして小田切みきにハッパをかけられて一つの仕事を成し遂げてから

死のうと決意するのです。

近隣の主婦たちの以前からの陳情。

汚水の溜まる空き地を子供達の遊び場に再開発する。

主婦たちの陳情は、役所で10回以上盥回しにされます。

公園課→いや土木科へ→嫌、衛生課→会計課→造園課→またしても土木課、

全く埒が開かない。

そして遂に渡邊は死を賭して駆け回るのです。

一番の反対勢力は小狡い助役(中村伸郎)

ともかく粘る、諦めない。

「まぁ、そこをなんとか・・・」

「どうかご一考を・・・」

相手が根負けするまで、頼み倒す。

後半は意外や、渡邊が公園建設を決意した所で、突然通夜の場面に変わる。

5ヶ月後、渡邊課長は死亡して

通夜の席です。

そして公園建設は誰の功績なのか職員たちは口々に話し始めます。

そして回想映像が交互に挟まれて、渡邊が胃の痛みを堪えつつ、

各課に掛け合う様子や、現地見学、そして大掛かりな造成工事が始まる。

ダンプカー、コンクリートミキサー、

ぬかるみに砂が撒かれ、徐々に遊具が備えられ、

公園は形を成して行く。

見守る主婦や子供たち。

公園は着々と仕上がって行きます。

「生きる」と言えば志村喬の歌う「ゴンドラの唄」

“命短かし恋せよ乙女“

“紅き唇 あせぬ間に“

“熱き血潮の 冷えぬ間に“

“明日の月日は ないものを“

感動的なラストかと思うと、

市役所の事務室では、少しも変わらずに、部署へのたらい回しが

行われている。

あくまでも役所の官僚主義を皮肉り、

職員の「事なかれ主義」を皮肉る、

リアリズム映画でしたが、

「ゴンドラの唄」の余韻はリリシズムに満ちていました。

ビル・ナイの主演でリメイクされたそうです。

どんな「生きる」なのか、楽しみです。

池袋文芸坐でリバイバル鑑賞

一言「今を生きよう」

70年前の話なのに

「死んでないだけで生きてるとはいえない」

そうなったのが自分のせいでなくても、

大切なことだけを見つめて、憎む暇なんかないと突き進めるか。

公務員の働く世界では今も通用してしまうセリフの数々。

何もしないことが現在の地位を守るのにベストというのはどうなんだと思う。

でも、自分があの通夜の場にいたら、心から主人公を悼み、一人で彼の尊厳を守ろうとする木村さんになれるだろうか。

渡辺課長のように、残り少ない生を突きつけられ、

独りで、生を求めて、正直に、貪欲に、ただ真っ直ぐに、突き進めるだろうか。

ヤクザに凄まれても、上司に圧をかけられても、同僚や自分より地位の低い人に迷惑がられ見下されても、愚直に目的に邁進できるか…

幸せってなんなのか、

働くとは、

家族とは、

色々なことを考えさせ、学ばせてくれる映画。

本作の息子・光男は愚かだし、嫁はクズだし、息子夫婦があんなんじゃなければね…

息子の父への厳しさは嫁に引きずられたものに感じた。

優しい嫁なら病を打ち明けられ、残された日々を親子で愛おしく慈しめたのだろうに。

家という容れ物に心通い合う人がいないから、仕事に邁進して、夕陽に見とれた束の間、独りで美しさをかみしめるしかなく…

「変わったこと」を面白がったり嘲ったりする部下や同僚ばかりなのも、それまでみいらのごとく過ごした主人公自身にも原因があるとはいえ、

体調不良なことは近くにいればわかるでしょうに…

志村喬さんは寅さんの博の父役でもとても良い演技されてます。

生まれ変わった気持ちになる!!

痛烈な役所批判。戯画的だけど当時からこのように見えていたんだなと。...

何度観ても凄い映画と思う。

演出が、役者がいい。

キャメラのアングルがいい。

映画を観る上で、生きる上で、

避けて通れない深い映画。

初めてこの映画を見たときの衝撃は

意外な展開と主人公を取り巻く環境で

何もしなくても平穏である。

けれど、それでは証がない。

自分の生きた証は何なのか。

自分はいったい何者なのか。

本当にそれでいいのか。

どんどん彼を追い詰める。

悩み、道を外し、想う。

自分は誰の為にあるのか。

消え去るほど精彩のない男を

人の心に残る男に変えた。

それを観客に見せてくれる。

映画の製作者は観客に問う

生きている誰にでも共通する

「生きる」とはいったい何なのか。

何もしなくても生きている。

何かしても生きている。

残すか、残さないか。

深い物語である。

※

この春にはリメイクされた

「生きる LIVING」が公開される。

イギリス版も楽しみである。

※

全77件中、21~40件目を表示