1973年のこの映画を、20年以上ぶりに4K UHDで再見しました。

古いホラーだと思って観ると、その独特の質感に驚かされます。恐怖よりも“神的”なものを感じる、非常に稀な作品だと思いました。

本作の核にあるのは「理性と感覚」「見ることと信じること」の対立です。

主人公のジョンとローラは、事故で幼い娘クリスティを失った夫婦であり、深い悲しみと喪失感を抱えながらベネチアに滞在しています。そこで出会う盲目の霊能者の姉妹や、不可解な予兆、赤い影の出現――それらは単なる怪異ではなく、二人の“魂の位相”を映し出す鏡のように作用します。

印象的なのは、舞台となるベネチアという街の扱い方です。

この街はまるで“精神の迷宮”のように描かれています。

路地は複雑に入り組み、ときに行き止まりにぶつかり、橋を渡るたびに違う角度から風景が反射し、方向感覚が失われていく。ジョンが街の中で迷っていく様子は、そのまま彼自身の内的混乱――「娘を救えなかった」という罪責や後悔、否認の心理――を具現化しているように見えます。

一方でローラは、盲目の老女から「娘がそばにいる」と告げられ、むしろその“見えないもの”に心を開いていきます。彼女は迷宮の中で“出口”の方向へ進む人物であり、逆にジョンは“奥深く沈んでいく魂”として描かれます。二人が同じ街を歩きながら、まったく違う精神の道を辿っているのです。

本作では赤と青の色彩も重要な象徴となっています。

娘が死んだスライドに赤い血がにじむショットは、ジョンの運命を決定づける“死の色”であり、彼が否認し続けてきた感覚そのものです。対照的に、ところどころに差し込まれる青は“冷たさ・理性・静性”を表し、赤の奔放さとぶつかり合って独特の緊張感を生んでいます。この赤と青の対比は、夫婦の対照性、ジョンの二重の精神、そして“見えるものと見えないもの”の距離を象徴的に浮かび上がらせています。

また、夫妻の性愛シーンを日常の動作とクロスカットするモンタージュは、肉体的な親密さと日常の時間がひとつに融合した、非常にローグらしい編集でした。あの場面は「喪失によって引き裂かれた二人が、一瞬だけ再びつながろうとしている時間」であり、同時に“生”の実感を取り戻す儀式のようにも感じられます。

物語終盤、ジョンは赤い子供の姿を追いかけ続けますが、それは娘への想い、記憶、罪悪感、そして自分が否認し続けてきた“霊的な兆し”そのものです。合理性に縋り、本能や直観を封じ込めて生きてきた彼は、その否認した感覚によって逆に運命へと導かれ、ついには迷宮の最深部――“死”へと到達します。これは罰というより、「否認してきた魂の帰着点」として描かれているところが、この映画の神秘性と静かな美しさを成立させています。

ベネチアという“沈みゆく聖なる街”が舞台である理由も明確です。

腐りゆく建物、満ちては引く水、反射する光、迷路のような路地――すべてがジョンの内面と共振しています。ベネチアは“死者の街”であると同時に“聖性の街”でもあります。その二重性が、映画全体に「ホラーでありながら恐怖ではなく畏れを感じる」独特の空気を与えているのだと思います。

ホラー映画には珍しく、悪意や邪悪さを中心に置いた作品ではありません。

むしろこれは、「傷ついた人間が、自分の内にある見えないものにどう向き合うか」という霊的な物語です。ジョンは理性にしがみつき、ローラは信仰を回復する。その分岐が、最終的な運命の差として可視化されていく構造は見事でした。

『赤い影』は、ホラーの形式を借りながら、

“迷宮としての精神”と“迷宮としてのベネチア”を重ね合わせた、極めて美しい悲劇だと思います。

恐怖よりも、喪失と浄化の映画。

再見すると、若い頃にはまったく気づかなかった深みが浮かび上がってきて、まさに“大人になって初めて分かる映画”でした。

鑑賞方法: 4KUHD Blu-ray

評価: 92点

ロング,ロングバケーション

ロング,ロングバケーション ドクトル・ジバゴ

ドクトル・ジバゴ 普通の人々

普通の人々 クレイジーズ 42日後

クレイジーズ 42日後 SF/ボディ・スナッチャー

SF/ボディ・スナッチャー 私に近い6人の他人

私に近い6人の他人 黄金の肉体 ゴーギャンの夢

黄金の肉体 ゴーギャンの夢 地球に落ちて来た男

地球に落ちて来た男 マリリンとアインシュタイン

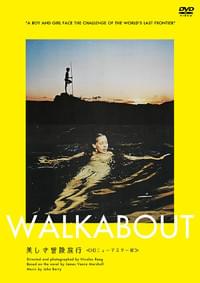

マリリンとアインシュタイン 美しき冒険旅行

美しき冒険旅行