心中天網島

劇場公開日:1969年5月24日

解説

近松門左衛門の同名原作を「あかね雲」の篠田正浩と詩人の富岡多恵子と武満徹が共同で脚色し、篠田が監督した文芸もの、撮影は、「雪夫人繪圖(1969)」の成島東一郎が担当した。第43回キネマ旬報ベスト・テン日本映画第1位。

1969年製作/103分/日本

配給:ATG

劇場公開日:1969年5月24日

あらすじ

大阪天満御前町の紙屋治兵衛は、女房子供のある身で、曽根崎新地紀伊国屋お抱えの遊女小春と深く馴染み、情死のおそれもあった。これを案じた治兵衛の兄粉屋の孫右衛門は、武士姿に仮装し、河庄に小春を呼び出した。孫右衛門は、小春に治兵衛と別れるようさとし、その本心を問いただした。小春は治兵衛と死ぬ積りはないと言った。折から、この里を訪れていた治兵衛は二人の話を立聞きし、狂ったように脇差で斬りこんだ。だが、孫右衛門に制せられ、両手を格子に縛られてしまった。そこへ恋敵の太兵衛が通りかかり、さんざん罵り辱しめた。これを聞きつけた孫右衛門は、表に飛びだし太兵衛を懲しめ、治兵衛には仮装を解いて誡めた。治兵衛は目が覚めた思いだった。そして小春からの起請文を投げかえして帰った。数日後、治兵衛は太兵衛が小春を身請けするとの噂を聞いた。悔し涙にくれる治兵衛。これを見た妻のおさんは、始めて小春の心変りは自分が手紙で頼んでやったことと打明けた。そして、小春の自害をおそれ、夫をせきたてて身請けの金を用意させようとした。おさんの父五左衛門が娘を離別させたのはそんな折だった。それから間もなく、治兵衛は小春と網島の大長寺で心中した。

秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター

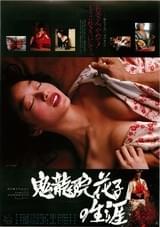

秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター 鬼龍院花子の生涯

鬼龍院花子の生涯 切腹

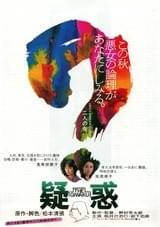

切腹 疑惑

疑惑 極道の妻たち

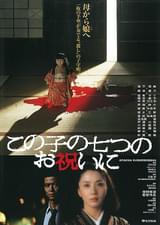

極道の妻たち この子の七つのお祝いに

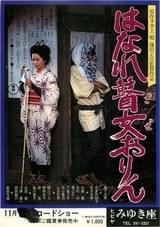

この子の七つのお祝いに はなれ瞽女おりん

はなれ瞽女おりん 卑弥呼

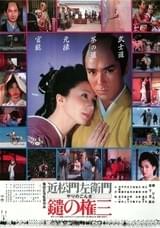

卑弥呼 鑓の権三

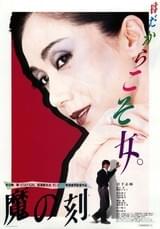

鑓の権三 魔の刻

魔の刻