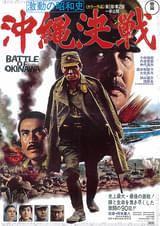

激動の昭和史 沖縄決戦

劇場公開日:1971年8月14日

解説

沖縄戦を舞台に、十万の軍人と十五万の民間人の運命を描く。脚本は「裸の十九才」の新藤兼人。監督は「座頭市と用心棒」の岡本喜八。撮影は「学園祭の夜 甘い経験」の村井博がそれぞれ担当。1971年7月17日より、東京・日比谷映画にて先行ロードショー。

1971年製作/148分/日本

原題または英題:Battle of Okinawa

配給:東宝

劇場公開日:1971年8月14日

あらすじ

昭和十六年十二月、ハワイ真珠湾奇襲で始まった太平洋戦争は、十七年五月のミッドウェー海戦で日米が攻守ところを換えた。同年八月米軍はソロモン群島のガダルカナル島に上陸した。これは、大本営の予想に約一カ月早い米軍大反撃の開始であった。タラワ、マキン、ギルバート、アーシャル群島と、太平洋を飛び石伝いに米軍は怒涛のように、日本本土を目指して北上して来た。圧倒的な物量差と、後手後手と廻った大本営の作戦によって十九年七月にはサイパン島が陥落。米軍は、日本の喉元に匕首を突きつけられた型で太平洋戦争は最終段階に突入しようとしていた。次は、フィリピンか、台湾か、沖縄か--大本営は米軍の進路が読めず迷った。いずれにしても、どんな犠牲を払っても本土に至る手前で敵を食い止めなければならない。今まで、ほとんど顧みられることのなかった沖縄に本土防衛の第一線として、急拠、大兵力が次々に送り込まれた。九師団、二十四師団、六十二師団を基幹とする約二十万の精鋭である。更にこの沖縄三十二軍に新司令官牛島中将が送り込まれた。陸軍士官学校の校長だった温厚な人格者である。「今、沖縄を任せられるのは、牛島以外にない」大本営からそういう期待を托されて沖縄に赴任した牛島を迎えたのは、豪傑型の参謀長の長少将と、あくまで冷静な秀才合理主義者の高級参謀八原大佐であった。八原参謀の作戦構想は、日本の航空戦力は米軍に太刀打ち出来ないとの分析から、洞窟陣地によって、決戦を行なうというものだった。これは、大本営の作戦と真向から対立した。大本営は沖縄各地に航空基地を設営し、島全体を不沈空母と化し、ハルゼー中将の米機動艦隊と航空決戦を行なう、という構想であった。大本営の意見を無視して陣地構築を進める三十二軍に業を煮やした大本営は、航空参謀を派遺して強引に飛行場を設営させた。しかし、その時すでにアメリカは沖縄戦略の方針を決定していた。十月十日、沖縄大空襲。那覇の町は一瞬にして灰になった。焼けだされた市民の中には、床屋の比嘉三平、接客婦のシーちゃんもいた。「日本軍の飛行機は何をしているんだ!」彼らは空いっぱいに飛ぶ米機の跳梁を見上げて口惜しがった。更に衝撃を与えたのは、最高の精鋭舞台といわれた九師団の台湾転出命令であった。市民たちは動揺した。役人は真っ先に逃げ腰になり、知事は公務と称して本土に出張したまま再び沖縄には帰ってこなかった。県民の不安は広がり、我先にと疎開を急いだが、疎開のあてさえない者の数の方が遥かに多かった。比嘉三平もその中の一人で、空襲で店を焼かれた彼は、ある日焼跡の電柱に“軍司令部の散髪要員を求む”という貼り紙を見つけ、三十二軍司令部内に床屋として入り込むことになった。昭和二十年一月、新知事島田叡が着任した。彼は死を覚悟の上で大阪から那覇に赴いた。島田は着任そうそう、北部山岳地帯への老幼婦女子の疎開を実施した。戦況の逼迫にともない、県庁も首里の壕へと引っ越し、軍司令部も首里城の大地下壕へと移動した。そして、防衛召集によって十七歳から四十五歳までの男子約二万の県民が陸軍二等兵となり、師範女子部と一高女生徒二百九十人名は特志看護婦として南風原陸軍病院に勤務、師範男子二百八十五名が卒業と同時に全員召集令状を受け勤皇隊として、斬込隊に、あるいは軍司令部情報部勤務の千早隊などに編成されていった。昭和二十四年四月一日、午前八時三十分。千五百のアメリカ艦艇は嘉手納の沖を埋め尽くし、二十万の米軍が怒涛のように海岸に殺到した。五日間で島を南北に両断した米軍は、日本軍司令部のある首里に向って南進した。だが、首里北方の丘陵地帯には、六十二師団が強固な陣地を構築して米軍を待ち受けていた。ここに第二次大戦最大の激戦といわれる首里攻防戦が開始されたのだ。沖縄戦を重視した大本営は世界一の巨大戦艦大和をも出撃させた。そして約一カ月後、六十二師団は大半の戦力を失っていた。五月に入り、激戦に激戦を重ねた兵力は日増しに減っていった。意を決した長は、持久戦を主張する八原を説得、最後の望みを総攻撃にかけた。五月四日、無傷で温存していた二十四師団を主力に総攻撃が開始された。あちこちで肉弾戦がくり返され、棚原一五四・九高地では自決の手榴弾が裂炸した。大本営は、沖縄へこれ以上力を注ぐのをやめ、本土決戦へのホゾを固めた。五月二十二日、沖縄軍司令本部は、持久戦に持ち込むための残存兵力をもって、島の最南端の摩文仁に司令部を移した。首里周辺の壕に重傷の身を横たえていた負傷兵たちは見殺しにされ、南風原陸軍病院では二千名が青酸カリを混入した牛乳で自決した。その中には重傷のひめゆり部隊員渡嘉敷良子もいた。沖縄県民は戦った。彼らの献身は酬いられないまま戦闘は末期を迎えた。六月二十三日、夜明け、司令部塹壕内で牛島司令官と長参謀長は最後の攻撃を断念して割腹した。「軍人は死ねばすむ、だが俺たちはそうはいかない。この島は俺たちの郷土だ」若い勤皇隊員たちは次々と斬り込んでいった。下半身のない母親の背中で泣く赤ん坊、洞窟の中から吹き飛んでくる身体、一人の教師と六人の女生徒が故郷の歌をうたいながら青酸カリを飲む。もう避難民もいない。戦いは終った。沖縄軍の死者十万。沖縄県民の死者十五万。それは県民の三分の一にあたる。

スタッフ・キャスト

-

牛島中将小林桂樹

-

長参謀長丹波哲郎

-

八原高級参謀仲代達矢

-

木村後方参謀森幹太

-

薬丸情報参謀睦五郎

-

三宅通信参謀佐々木勝彦

-

長野作戦参謀大丸二郎

-

釜井航空参謀玉川伊佐男

-

神航空参謀川津祐介

-

益永大尉橋本功

-

坂口次級副官長谷川弘

-

外間曹長阿知波信介

-

吉崎上等兵中山豊

-

渡辺中将青野平義

-

比嘉三平田中邦衛

-

上野参謀長中谷一郎

-

賀谷中佐高橋悦史

-

中村曹長大木正司

-

伊藤大尉井川比佐志

-

京僧参謀平松慎吾

-

梅津参謀総長東野英治郎

-

河辺参謀次長北龍二

-

真田少将藤岡重慶

-

宮崎中将山内明

-

服部大佐阿部希郎

-

天野少将新田昌玄

-

作戦課員荒木保夫

-

作戦課員北九州男

-

作戦課員船戸順

-

安藤大将石山健二郎

-

第三戦大将久野征四郎

-

奥山大尉草野大悟

-

少年兵木村豊幸

-

諏訪部大尉当銀長太郎

-

広森中尉東野孝彦

-

太田少将池部良

-

中島参謀鈴木瑞穂

-

吉田中尉寺田農

-

宇垣長官佐々木孝丸

-

泉知事浜村純

-

島田知事神山繁

-

島田夫人南風洋子

-

島田黎子鷲尾愛里

-

島田幸子田代真由美

-

比嘉主任軍医加山雄三

-

目軍医大尉岸田森

-

平川見習士官亀谷雅彦

-

上原婦長大空真弓

-

照屋校長今福将雄

-

野田校長天本英世

-

仲宗根教諭滝田裕介

-

玉代勢教諭佐原健二

-

東風平教諭佐藤宣丈

-

西平教諭永島岳

-

与那嶺教諭勝部義夫

-

渡嘉敷良子酒井和歌子

-

嘉数ヤス木村由貴子

-

古波二等兵藤田漸

-

瀬底二等兵熊谷敏樹

-

仲真二等兵沖田駿一

-

国場少年渡辺隆司

-

少年兵高原勉

-

船舶工兵隊長小瀬格

-

西岡少尉樋浦勉

-

曹長鈴木治夫

-

山本憲兵隊長山本清

-

輸送指揮官少尉草川直也

-

連隊区司令部将校江角英明

-

師範配属将校園田裕之

-

抜刀の将校永山一夫

-

伊東大隊の下士官原田力

-

海岸の歩哨大前亘

-

脳症の兵鈴木和夫

-

古兵桐原史雄

-

大森軍曹山本廉

-

小倉曹長地井武男

-

兵隊田中一

-

シーちゃん丘ゆり子

-

老婆木浦すみ江

-

娘山崎みき

-

抵抗する若い娘大谷直子

-

島の長老小杉昇二

-

老人三井弘次

-

島の駐在冨田浩太郎

-

島の村長浅若芳太郎

-

亀甲墓の爺さん藤原釜足

-

亀甲墓の婆さん辻伊万里

-

亀甲墓の父佐田豊

-

亀甲墓の子川瀬裕之

-

水を売る男堺左千夫

-

衛生所女子青年団こんどうそや

-

女の子山添久美

-

女の子の母中真千子

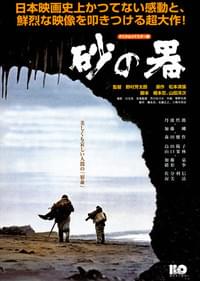

砂の器

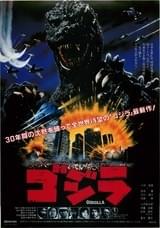

砂の器 ゴジラ(1984年)

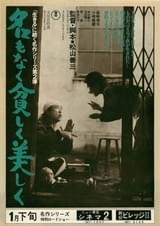

ゴジラ(1984年) 名もなく貧しく美しく

名もなく貧しく美しく 大誘拐 RAINBOW KIDS

大誘拐 RAINBOW KIDS EAST MEETS WEST

EAST MEETS WEST ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド